山野浩一は大学在学中に映画を撮って評判になり、小説や戯曲を書くと、寺山修司や安部公房らの注目をひいた。そして自分の書いた小説がSFと呼ばれるものであることを知り、大人になってから遅れてSFを読み始めたのだろうと思われる。

アシモフ、ハイラインに代表されるアメリカSFの時代である。読み進めるなかで、アシモフのロボット三原則を思考の自由を制限するものとして批判し、古代ローマ帝国の引き写しとしての未来宇宙帝国を批判し、アメリカSFをまねた日本SFに批判的な考えを抱くようになった。

そのころ、イギリスにはSFの〈新しい波〉がおこっていた。J・G・バラードやブライアン・W・オールディスなどの斬新な才能の出現を見て、山野は日本SFに革命をもたらすべく「季刊NW-SF」の創刊を思い立ち、1970年代にたった一人で日本の〈新しい波〉を先導していった。

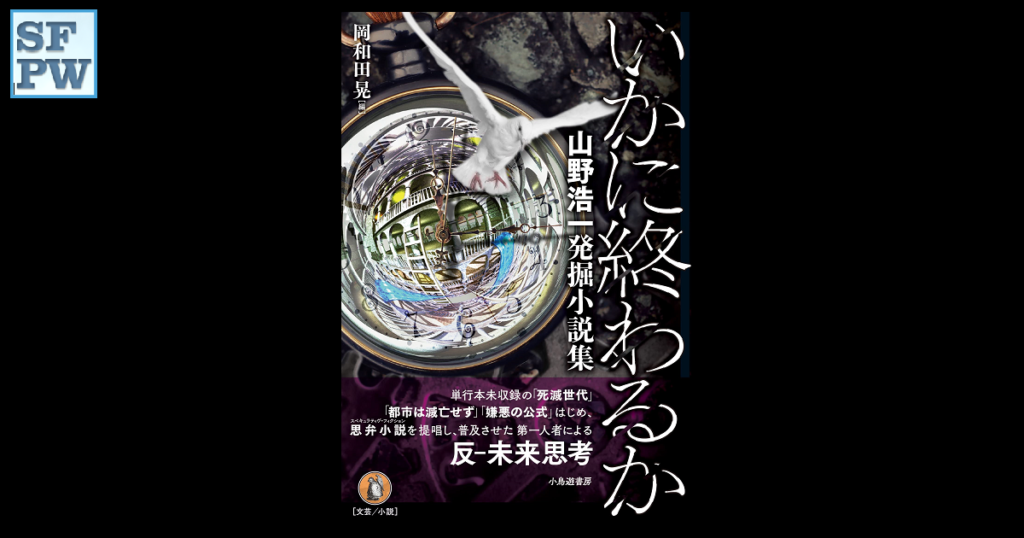

今回、岡和田晃の編纂によってまとめられた短篇集『いかに終わるか』(小鳥遊書房刊)に収録されたのは、まずは最も活発に創作していた1970年代の短篇、次に1960年代の旧SF時代の作品、そして青年誌「GORO」に掲載されたエッシャーの版画に触発された掌篇20篇(あるいはこれは多くの読者にとって目新しいものかもしれない)、そして長いブランクを経て書かれた「地獄八景」で締めくくられる。

冒頭の「死滅世代」はなかなかの問題作で、いままで短篇集に収録することを拒絶されてきたのだという。

未来の火星の基地を舞台とする旧態依然たるSFに見せかけて、NW-SF社の「モットー」として掲げられていたNo Wonderを徹底した作品ともとらえられる。冒頭、語り手の「私」の恋人が殺され、その肉が食べられる。私は 特に何の感慨も抱かない。私は 国連士官学校に入って宇宙飛行士の道を歩もうとしていた。私はニューヨークに派遣される。そこはゲリラ戦の地となっていた。無意味に人を殺した犯罪者がゲリラ兵になっている。しかしそれはゲリラ戦ではなく、犯罪者たちが勝手気ままに犯罪行為にふけっているだけだという。これは後年のフリーランド・シリーズの先駆けといえるだろう。

私は火星の基地に派遣され、任務を果たそうと動き回る。基地には各国代表が集まっているが、現状を虚構だと指摘しながら、何も行動を起こさない。No Action。レムの『ソラリス』の面影があるのかもしれない。

火星の基地にはライヒ博士がいて、オルゴン・エネルギーの研究をしていた。その減少が宇宙の死滅をひきおこし、すべての現象はその不足から生じているという。このあたり、バラードの破滅三部作そのものだ。

山野は育った時代によって人間の思考傾向が異なると考え、占星術やタロット占いにもに似た〈世代占い〉をしていた。時を下ったこの時代の若者たちはオルゴン・エネルギーの減少をその身に感じて、死滅を志向しているのだろう。

私は地球に戻り、日本に戻り、なぜか物語が始まった場所、恋人が殺された学校に帰り着く。そのとき銀河系は逆転を始めていた。歴史も逆転し、社会は死滅し、中世へ、更には古代へと帰っていく。

二番目に収録された「都市は滅亡する」の登場人物はNと私。二人で植物に占拠されつつある都市に入りこみ、生き延びようとしている。やがて動植物は衰退をはじめる。状況の変転に応じて、それを説明する理論が次々とあみだされるのはいかにも山野らしい。都市は滅亡せず、と気勢をあげるも、ジープに乗った若い女が脈絡もなく「何もかも死んでいくのよ」と宣言して、私は殺される。都市は滅亡せず、人間が滅亡するのだ。

1972年の始め、連合赤軍の浅間山荘事件が勃発した。革命運動を容認するところもあった世評が、急速に拒絶に傾いていった。私の大学の後輩も赤軍派に入り、後に長期の実刑に処せられたらしい。 わたしにとって70年代はポスト赤軍派の時代だった。山野にとってもそれは同様であったかもしれない。

山野が「メシメリ街道」を書いた時、書き上がったばかりの原稿を読ませてもらった覚えがある。山野は我ながらよくここまで書けたというような満足感を示していた。1970年代の山野作品は暗闇の中を延々と這いずり回るような感覚をもたらすものが多いように感じる。明晰に描写されているが、全体が見えず、閉塞した内的世界があるばかり。革命への希求と、その不可能性への絶望が煮凝っているように思う。

「丘の上の大きな家」は星新一流のショートショート。論理展開は山野だが、結末は星新一という異色作。

「子供の頃ぼくは狼を見ていた」には、山野が愛好していたサイケデリック・ロック・バンド「ジェファーソン・エアプレイン」の主要メンバーだったカントナーとスリックの詩が引用されている。この曲はどこにあったのだろうかと思って調べると、カントナーとスリックの作ったスピン・オフ・アルバム「Sunfighter」の収録曲だった。フラワー・チルドレンのコミューン、原始共産制の理想郷を渡る風のような青春小説。

「廃線」は都電の物語。「X電車で行こう」に連なる鉄道もの。これは短篇小説の教科書のような作品で、ごく普通の描写から異界に入る手際が見事だ。113頁「Kは三種類の警笛を使う車輌があったのかと思いながら首をかしげた。そして傾けた視線に小さな人影を見たのである。/後部運転席の横に少年が立っていた」

「首をかしげた」という僅かにベクトルのぶれた言葉を軸にして、世界が変転していく。

「GORO」に掲載された掌篇は、エッシャーの版画をネットで検索して、それを見ながら読んでみたが、なかなか初読の感覚には近づけなかった。脳内でエッシャーを思い浮かべながら読むのがよいようだ。星新一を遠く離れて、カフカやブッツアーティに近づき、日本の小説やSFを離れて、世界文学に転じているように思える。

最後の章には2篇が収録されている。「嫌悪の公式」は1970年代に書かれた作品につながる作品のようだ。 知人にいやしさを感じるということは、関わりのない人には嫌悪を感じないで済んでいる。交流のある人のすべてに嫌悪を感じるのは私の人格に問題があり、精神的な歪みの現れかもしれない。 しかし、たがのはずれた異界では他者に対していやしさを感じない。私にとってはその世界のほうが適合しているのだろう。現世に戻ると、また嫌悪感がよみがえる。

この作品においては 、山野の孤立感が強調されているように思われる。

長篇『花と機械とゲシタルト』を書き終え、「レヴォリューションNo.9」で「レヴォリューション・シリーズに決着をつけると、語るべきものは語ったと考えた山野は、以後小説の筆を折る。 東京創元社から二巻本選集を出すにあたっても、作品選定を編集部にまかせ、第三者的に対応している。

最後が「地獄八景」である。

30年ほどの空白をおいて、大森望のオリジナル・アンソロジー・シリーズ「NOVA」の隆盛を目の当たりにし、短篇を一つ寄稿し、これが遺作となった。

落語の冥界めぐりのかたちを借りて、明るい地獄がえがかれる。山野浩一らしさ全開の話の展開で、ほほえましい道行きが続く。

宮内悠介や樺山三英らの登場によって、自ら企てた小説変革の運動が成果を生み、日本SFの未来が信頼に足るものと確信したのだろうと思われる。

山野が愛好したクラシック音楽の古の指揮者演奏家たちの演奏によって支えられる音響の伽藍のような作品の中で、山野の魂はくつろいだのだろう。