『飯野文彦異色幻想短編集 甲府物語』解説 「語らない万骨」の物語

宮野由梨香

「一将功成りて万骨枯る」という言葉がある。「ひとりの将軍の功名の陰には、野ざらしの屍となった多くの人々の犠牲がある」という意味だ。

武田信玄という「一将」の地である甲府は、すなわち「万骨」の地でもあろう。「万骨」は常にそこに存在しているのだが、姿を見せることはない。

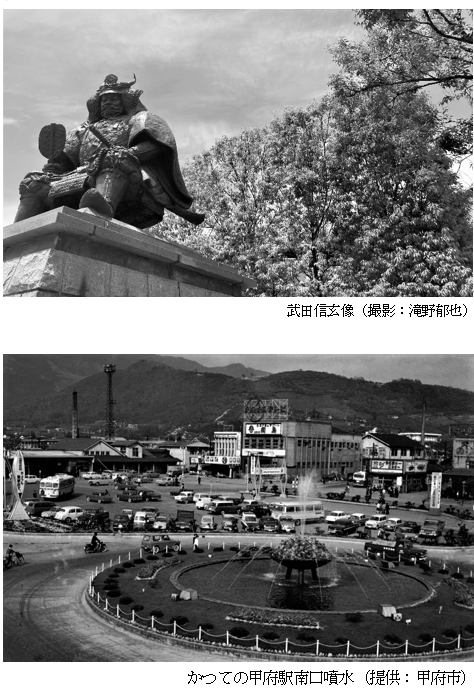

甲府を訪れ、武田神社に詣で、あるいは信玄公祭りの騎馬行列に歓声を上げ、信玄の隠し湯ゆかりの温泉宿に泊まり、甲府土産の定番である信玄餅を手に駅に向かう。駅前ロータリーの西に「武田信玄公銅像」が見える。鎧兜を身につけ、どっかりと座っている。陣中で作戦を練り指示を出す堂々たる姿だが、その傍にいたはずの「指示を出される側」の姿は見えない。ましてや、その指示によって死んだ者の姿など見えるわけがない。

飯野文彦は「万骨」の存在に迫ろうとした。もの言わぬ万骨の思いを「掬い上げる」というような上から目線では、万骨は掬い網の中で溶け去ってしまう。「万骨」に勝手に自己を投影して語るような姿勢は、万骨が最も嫌うものである。では、万骨の一員として語るか? いや、見えない存在である「万骨」は、語らない存在でもあるのだ。姿を現して語ったら、それはもう万骨ではない。

語ること=表現とは、実は「一将」のものなのだろう。万骨の中の一人をとりあげて主人公に据えたところで、単に今度はその万骨が「一将」になるだけの話だ。それが自分であっても、同じことである。

そもそも自分が万骨の一員であったとしても、その自分の中にはさらに自分という「一将」のための万骨がいる。それに対していたたまれない思いを抱えながら、どうしようもない。だからといって、「一将」の立場に開き直ることもできない。こういった逡巡から生じた必然として、彼は「甲府」を物語の舞台とした。

飯野文彦は一九六〇年代初頭に甲府に生まれ、甲府で育ち、甲府で人生の多くの時を過ごした。

例えば、「落花生」には、山交百貨店の地階のソフトクリームに関する記述がある。甲府の駅前は、六十年の間にすっかり姿を変えた。駅前のメインだった山交百貨店は閉店し、駅ビルが高くそびえ立つ。……ああ、そうだった。家庭に冷凍冷蔵庫がなかった頃、あれは本当に美味しかった。甲府でソフトクリームを食べられるところなんて、あそこしか知らなかった。駅は古くて木造で……そうだ、信玄像なんて無かった。駅前のメイン・オブジェは噴水だった。ぶっかき氷を皿に盛ったような形で、真ん中から水が噴き出ていた。……『甲府物語』を読むと、記憶の中に埋没しつつあった「あの頃の甲府」が、感触や匂いまで伴ってありありとよみがえって来る。

どうしてこんなことが起こるのかわからない。単に地名や風俗を記せばいいというわけではない。甲府を舞台にしていながら、さっぱり「甲府」ではない作品なんか世にいくらでもある。『甲府物語』はそれとは一線を画している。

甲府の街の背後に跳梁する万骨たちの存在が、彼には見えているのだろう。あまりの喚起力に、同じく六〇年代初頭生まれで甲府育ちの私などは、「同時代を甲府で過ごした者でなければ、『甲府物語』はわからない」などと口走りそうになる。しかし、それは「宮沢賢治の作品は、岩手県で生まれ育った者でなければわからない」と言うのと同じく不見識なことだろう。

あの時、あの場所に確かに存在したものたちのことを、飯野文彦は葬り去りたくないのだ。土地や時代そのものとして万骨は存在している。「幻想短編集」という形式も、これでなければ伝わらないものを伝えようとして選び取られたのだろう。

しかしながら、もの言わぬ「万骨」には絶対に成り代われない。

逆説めくが、だからこそ、彼は書くことから解放されないでいる。

いや、万骨たちの方が、彼を手放さないのかもしれない。

甲府だけが一将の地であるのではない。万骨枯るという現象は、戦国時代だけのものではない。「ひとりのエリートの成功の背後には、それを支えた多くの人々の犠牲がある」というのは、いつの時代でも、どんな場所にもあることだ。

そして、「現在」とは一将であり、その陰には膨大な過去という万骨が存在する。

かつ、生きている者は一将であり、その陰には膨大な死者という万骨が存在する。

『甲府物語』は、「一将」である我々に「万骨」の存在を知らしめ、それに思いをはせさせる、稀有な作品なのである。

(付記)『飯野文彦異色幻想短編集 甲府物語』は、SFユースティティアより2023年8月31日に発行されました。