新幹線からローカル線に乗り継いで一時間ちょっと。海からも平地からも遠ざかり、景色に山の割合が多くなる程、気分は重くなっていく。ストレスを感じるといつも痛くなる右下の親知らずが、鈍く疼きだす。

バッグから痛み止めを出して口に含み、ペットボトルのお茶で流し込む。

「痛むの? また親知らず?」

ボックス席の隣に座った彼が聞く。今日は実家に彼――婚約者を紹介しに行くのだ。

「まだだけど、痛くなりそうだから」

「早く抜いちゃえばいいのに。簡単な手術だよ」

彼は私と出会う数年前、親知らずを四本一気に抜いてしまったのだそうだ。全身麻酔で一日入院するだけ。最近の医療はすごくてね、目が覚めた後はほとんど痛まなかったし、しょっちゅう悩まされてた肩こりや頭痛もぴったり無くなったよ。

「まあそう緊張しないで。大丈夫、上手くやるから」

彼の骨張った大きな手が、励ますように私の手を握ってくれる。

「シンジが上手くやるのはわかってる。じゃなくって、うちの祖父母のことが心配なの」

私は彼の手を両手でぎゅっと握り返す。左の薬指には、先日もらったばかりの指輪が光っている。

「ほんとに田舎者だから、悪気はなくても失礼な質問とかしつこいかも。……幻滅しないでね」

「するもんか。君を育ててくれたおじいさんとおばあさんだろ? 僕にだって大切な人たちだ」

私の母は、赤ん坊の私を祖父母に預けて行方をくらませた。父親が誰かは不明で、母親も写真で見たことがあるだけ。小さい頃は祖父母が実の両親なのだと信じていたが、物心がつくにつれて、私は親に捨てられたのだとわかるようになった。

「あと、私の子ども時代のだっさい写真とか見せるかも」

「何言ってるんだよ。君はほんとに可愛いな」

私の頭を引き寄せてポンポン叩きながら、彼が穏やかに笑う。その肩にもたれかかりながら、私は目を閉じる。この人ならきっと大丈夫。今まで付き合った誰よりも優しくて大人だ。この世で一番、私のことをわかってくれるし、私を捨てたりしない。

「すごい所じゃないか。絶景だ。……十五年帰ってないって言ったっけ?」

電車は谷川を渡る鉄橋に差し掛かり、走行音が大きくなる。濃緑の生い茂る夏の山々と日光にきらめく清流の組み合わせは、ありきたりだけど確かに綺麗だ。この先、もうひと山超えると山間にポツポツと民家が現れ始め、ささやかな駅前の商店街へ向かって建物が少しずつ増えていくはずだ。

「そう、高校出てからずっとだから」

「一回も帰省しなかったの?」

「うん、遠いし、感染症の大流行とかあったから、なかなか帰れなくて」

それも本当のことだが、帰りたくなかったからという単純かつ強烈な理由もある。

私にとって、田舎は居心地の良い場所ではなかった。祖父母は十分に優しかったけれど、近所の人たちは私を見るたびに母の放蕩ぶりを思い出さずにはいられなかったようで、聞こえないふりをしても、どうしても色々な噂が耳に入ってきた。そもそも人が少なすぎて、何をやっても、どこにいても、いつも誰か知り合いに見られている。有り余るほどの土地があるのに、息苦しいほど狭くて、このままじゃ窒息すると危機感をつのらせたものだ。

できるだけ早く遠くへ行きたくて、高校では脇目も振らずに勉強し、奨学金をもらって都内の大学に入学した。都会の人々の無関心は、田舎の澄んだ空気よりずっと心地よかった。

「でも、実家とはずっとちゃんと連絡とってたよ。昨日だって、ほら」

スマホのチャット画面には祖父母からの「楽しみにしています。気をつけていらっしゃい」のメッセージが残っている。

「東京ほどじゃないけど、だいぶ変わったからビックリするかもだって」

「十五年だもんな。そりゃ変わるよな」

「うん」

実際、この二両編成のローカル電車も一見昔と変わらないようでいて、実は、無人運行に切り替わっている。AI搭載の検札機が乗降口付近で車掌役を務め、車内はカメラで監視されている。もっとも、交通機関やお店が何でもかんでも無人化しているのは都内も同じで、この程度の変化は珍しくもなんともないが。

いよいよ駅が近くなり、電車が減速しだす。私たちは荷物をまとめて乗降口へと移動する。

「意外と整備されてるんだな。あ、コンビニもあるじゃないか。君があんまり田舎だ田舎だって言うから、コンビニなんか無いと思ってた」

彼が窓の外を見て言う。

「ほんとだ。前は無かったのに」

流れる街並みの中には、都会でもお馴染みのガソリンスタンド、スーパー、ファミレス、回転寿司などチェーン店の看板がちらほら見える。大抵の看板には「セルフ」とか「無人会計」とかの文字が併記されているようだ。

「地方にも無人化の波は来てるんだね」

「人が少ないから都会よりかえってマッチするのかも」

思ったほど寂れてもおらず、自然と建物が適度に融合して清潔感すらある故郷の様子に、気分が少し軽くなる。今ならもしかしてあの息苦しさを感じずに暮らせるのかもしれない。数年前に祖父がヘルニアの、続いて祖母が白内障の手術をし、その後二人ともとても元気らしい――祖母曰く、最近の医療はすごいねえ、まるで新品になったみたいだよ――とはいうものの、そろそろ二人きりでは心配な歳だし、それに、私たちに子どもができたら、都会でなく田舎で育てる方が良いかもしれない。私も彼もリモートでできる仕事だし、彼ならきっと良い父親になるだろう……。

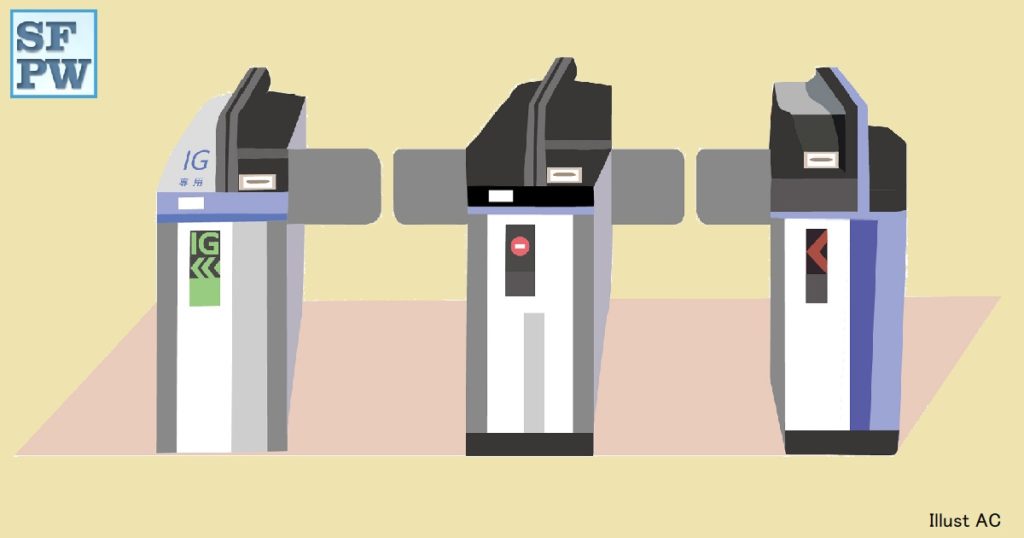

電車は小さな駅のホームにゆっくりと滑り込み、耳障りな音も大きな揺れもなく止まった。駅も無人で、ようこそと垂れ幕が下がる改札に、オレンジ色の自動改札機が二台並んでいる。他に降りる人もなく、私たちは並んで改札に乗車券を通す。

キンコーン!!――甲高い音がして私の方だけ券が戻ってくる。

え? 磁気か何かの異常だろうか。もう一度券を通しても同じ。隣の改札機に変えても同じで、私の改札はフラップドアが開かない。赤くエラーを示すディスプレイには、ただ「入場できません」とだけ表示されている。間違いなく東京からこの駅までの今日の日付の乗車券なのに。

無人駅でも、トラブル時用にインターホンがあるはずと思ってあたりを見回す。それらしきものは見当たらず、その代わりにこんな掲示を見つける。

当町は無人化しました。

人の入場を禁じます。

「これってどういう……」

よく見ると、垂れ幕にも「無人の町」と書いてあるし、足元にも「人の入場はできません」と書いてある。

途方に暮れて見上げると、嘘がバレて困った子どものような、複雑な表情を浮かべた彼と目が合った。

……どうしてそっち側にいるの?

閉じた改札を挟んで、私たちは長い間見つめ合った。