辰也が黙っているのをいいことに、上司の説教はますます熱を帯びてくる。

「君は覇気が無さすぎる。顔色も悪いし、清潔感もない。そのうえ表情も乏しい。いい大人なのに常識というものがない。君が店先に出ると客が退くんだよ。顔を変えろとは言わないが、せめて接客態度くらい直したらどうだ。客商売には向いてないぞ。どうしてこの仕事を選んだんだ? はっきり言ってまわりが迷惑するんだよ!」

辰也は叱責の声を頭を下げて聞いていた。聞きたくなかったが、どうしたって耳には入ってくる。ねちねちとした口調も厭味だし、顔を上げたらきっと上司の醜悪な笑顔を見ることになる。そう、こいつは笑いながら部下を叱るんだ。

左腕を、そっと撫でる。ずっと我慢してきたが、もう限界だ。これだけはやりたくなかったが。

辰也は顔を上げると、なおも文句を言い続ける上司に向かって左手を差し出した。

「なんだ? 何の真似だ? 反論するなら口で言え。俺に手を出したらどうなるか――」

それ以上、言わせない。辰也は気を籠めて、撃った。

腕の袖口から黒い炎が噴き出す。それは一瞬で上司の体を包み、焼いた。

炎は瞬時に消える。上司は何が起きたのかわからないで眼を瞬いている。

「……もういい。これから気をつけてくれよな」

勢いを削がれた上司は辰也を解放した。

翌日、その上司は出社しなかった。突然会社を辞めたのだ。

「あいつ、何の連絡もしないで辞表だけメールで送ってきたらしいぜ」

ロッカールームで同僚が噂話をしていた。

「なんだそれ? 使い込みでもしたのか」

「そうじゃないみたいだ。でも課長があいつのマンションに行ってみたら、もう引っ越していなくなってたそうだ」

「ひどいな。でも、ちょっとホッとする話だ。俺、あいつ苦手だったんだ。うるさくてさ」

「俺も。大嫌いだった。なあ道山{みちやま}、おまえもそうだろ?」

同僚が辰也に話を振ってくる。

「おまえなんか、よく怒鳴られたもんな。昨日もやられてたろ。あんなのいなくなって、清々するよな」

「まあ、ね」

適当に相槌を打ち、彼らと話を合わせた。その日は誰にもどやしつけられることなく、仕事を終えた。

コンビニで買った弁当と缶チューハイを提げてアパートに戻った。ひとりでもそもそと食事を済ませると、辰也はおもむろにシャツの袖を捲った。

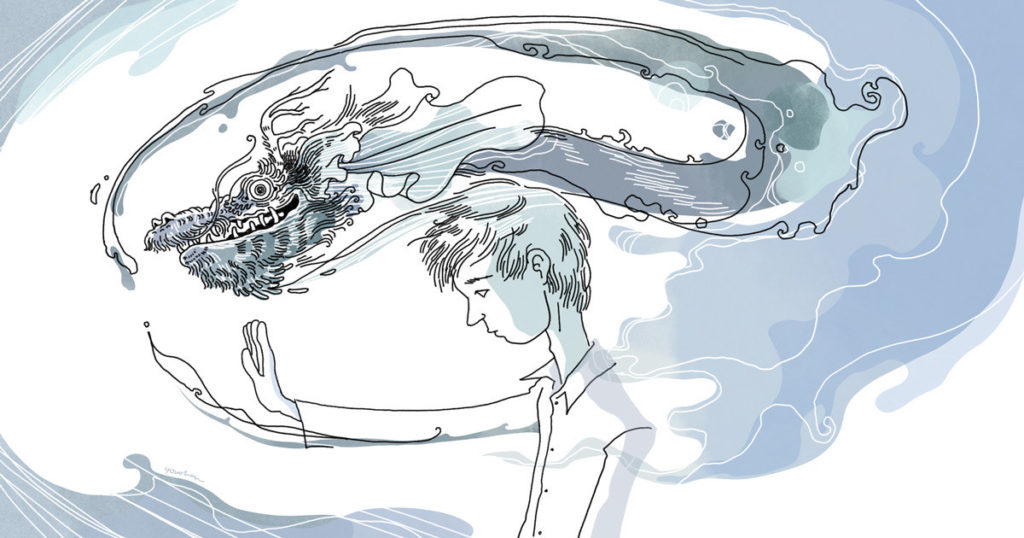

左腕の内側に黒い模様のようなものがある。肘の裏側から手首にかけて、それはまるで龍が飛翔しているように見えた。

いや、見えるのではない。辰也は心の中で言った。これは本物の龍だ。

幼い頃から、龍は彼の腕にいた。最初は痣だと思った。だがただの痣なら、体が成長するに従って相対的に小さくなるはずだ。なのにこの黒い模様は大人になっても肘から手首にかけてを覆っていた。彼と一緒にこの龍も成長しているのだ。

龍は、辰也に特別な力を与えた。

初めてその力を使ったのは小学生のときだった。腕の模様を理由に彼を笑い物にする同級生の手を振り払うために左腕を振るった。その瞬間、腕の龍は辰也の体から飛び立ち、黒い炎となって相手を襲った。辰也はあまりの恐ろしさに悲鳴をあげた。

次の日、突然いじめっ子は転校していき、辰也の前から姿を消した。

それが龍の力なのかどうか、最初はわからなかった。だが中学のとき、彼から金を強請取ろうとした不良たちに向かって“力”を放ったとき、それは確信となった。不良たちは皆、補導されて少年院へと送られたのだ。

こうして辰也は、自分を害する者たちへの最高の報復手段を身につけていることを実感した。それが自身を救ってくれたことも、これまでに何度かあった。

しかし彼は、そのことをあまり喜ばなかった。可能なら、この力を使いたくはなかったのだ。なぜなら……。

「おい、急に辞めたあいつのこと、聞いたか」

職場でまた同僚たちが噂をしている。

「あいつ、宝くじが当たったんだってさ。今じゃ億万長者だ」

「へえ、だからさっさと会社を辞めたのか。俺も少しは分け前が欲しかったよ」

「なに言ってんだ。大嫌いだったとか言ってたくせに」

彼らの話を、辰也は背中越しに聞きながら溜息をついた。やっぱり、そうなったか。

思えば、最初に龍の炎に焼かれたいじめっ子がいなくなったのは、母親が家庭内暴力を振るう父親から自分と息子を守るために家を出たからだった。その後いじめっ子は真面目な社会人となり、大会社の管理職となって裕福に暮らしていると聞いた。

辰也から金を強請ろうとした不良たちは少年院で立派に更生し、今ではバンドを組んで日本中のアリーナを満員御礼にしているという。

そう。龍の力には“副作用”があった。炎に焼かれた者は皆、幸運を掴んで幸せになっているのだ。

なんと皮肉なことか。憎らしい相手を目の前から遠ざけるためには、彼らを幸せにしなければならない。それが辰也には耐えられなかった。

あんな奴ら、できれば不幸になってほしい。でも追い払うには、幸福を授けるしかないのだ。

辰也は自分の力を呪った。こんな複雑な気持ちにさせられるなんて。俺なんか、一度だって幸せになったこともないのに。

いつものように缶チューハイを空けながら、辰也は呪いの言葉を吐いた。

「くそくらえだ! 俺だって、幸せになりたいんだ!」

幸せに……。

そのとき、ふと気づいた。そうだ。

辰也は左腕を自分の頭に向けた。なぜ今まで思いつかなかったのか。こうすればいいんじゃないか。

彼は笑いながら、左腕の龍を自身に向けて放った。

三日後、辰也のアパートを会社の新しい上司が尋ねてきた。ずっと無断欠勤を続けている彼のことを心配してやってきたのだ。新しい上司は部下思いの優しい人間だった。

部屋の鍵は開いていた。不審にも思った上司は中に入り、部屋の中央に座り込んでいる辰也を見つけた。

「おい、どうした? 道山辰也君!」

呼びかけられた辰也は、ゆるゆると振り向いた。

「道山……辰也? 誰ですかそれ? そんな人間、ここにはいませんよ」

辰也の返答に驚いた上司は、救急車を呼ぶために部屋を飛び出した。

その後ろ姿を見ながら辰也は、笑っていた。

「道山……辰也……そんなの、いませんよ……はははは」

その表情は、とても幸せそうだった。