(紹介文PDFバージョン:doroppurettomurdersshoukai_okawadaakira)

『エクリプス・フェイズ』日本語版翻訳監修者の朱鷺田祐介による新作『エクリプス・フェイズ』小説、「ドロップレット・マーダーズ」をお届けしたい。

朱鷺田佑介のユーモアSF、〈ランディ・シーゲル〉シリーズは、これまで5作発表されている。「ミートハブ・マーダーズ あるいは、肉でいっぱいの宇宙(そら)」、「ウィップラッシュ・マーダーズ 殺人鬼はどこにいる?」、「リメンブランス・マーダーズ ~最後の酒杯~」、「品川蕎麦殺人事件(シナガワ・ソバ・マーダーズ)」、「スカイ・アーク・マーダーズ」。

これらの作品がお気に召した方は、宮内悠介『スペース金融道』やダグラス・アダムズ『銀河ヒッチハイクガイド』といったユーモアSFに進んでみるのも一興だ。

今作の舞台は海洋惑星ドロップレット。太陽系外に位置する惑星なのだけど、環境的には居住可能で、現住生物や古代の遺跡、失われた文明も存在しており、冒険の舞台にピッタリ。

実際、本作が公開されるのとちょうど同時期に、「Role&Roll」Vol.150には、朱鷺田祐介が執筆した「海洋惑星ドロップレットの危機」という『エクリプス・フェイズ』の入門用ゲーム・シナリオが掲載される。

それにあわせ、「Role&Roll」公式サイトのサポート・ページには、サポート・マテリアルとして海洋惑星ドロップレットの設定の抄訳も公開される予定なので、あわせてアクセスしてほしい。

朱鷺田祐介は、日本SF大賞のスポンサーもつとめる書評SNS「シミルボン」に参加、「トランスヒューマンSF-TRPG『エクリプス・フェイズ』を楽しむためのブックガイド」を寄稿している。(岡和田晃)

![]()

(PDFバージョン:doroppurettomurders_tokitayuusuke)

濃厚な潮の香り。海から響く波の音がもはや大太鼓の鼓動をすぐそばで聞いているように体に直接、響いてくる。

ああ、海だ。

もはや、地球で聞くことも出来ない波の音。

太陽系外惑星ドロップレットならでは風情である。

タイタン連邦出身の宇宙探検家ランディ・シーゲルが、異星の浜辺に近い建物の屋上で波音の衝撃に体を揺らされながら座っていると、この家の主人がやってきた。シンプルな黒のスーツと真っ白なボソム・シャツを来たジョン・ダンビルは、伊万里の大皿に盛った白身の刺し身をテーブルに置く。宇宙をかける美食家らしい登場だ。彼はさらに、背後についてきた従僕ドローンから、漆塗りの箸、小皿、陶器の醤油さしに続いて、日本酒(サケ)の入った銚子と盃を取る。

「刺し身?」

と、ランディが問いかけると、ダンビルは微笑み返す。

「今は亡き、日本列島で愛された食の極みだ」

〈大破壊後(AF)〉10年、特異点を突破した戦略情報統合AIネットワーク(TITAN)群、通称ティターンズが人類の90%を死に至らしめ、地球を破壊し尽したあの戦いから10年が経過した。

トランスヒューマンの故郷「地球」は、ティターンズが放ったあらゆる大量破壊兵器、核兵器、生物兵器、化学兵器およびナノスウォーム、戦闘マシンの群れが投入され、もはやかつての青い地球はおぞましき赤と灰色が入り混じった泥沼と化している。

その結果、人類のゆりかごは失われた。

人類の誇った食文化も同時に。

(使用素材 : Frestocks)

ダンビルに勧められるままに、白身の刺し身を箸でつまみ、醤油にちょんとつける。わさびはない。

「そのままどうぞ」

ぷりっとした身は魚ではなく、海老の類のようだ。口に含むと、わずかに甘い味わいが口に広がる。かつて、繊細な日本人が好んだ生の甲殻類の肉を薄切りにしたもの。

これを料理と呼ぶかどうかは、ためらいがあるほど、シンプルなものだが、多分、ご馳走ではある。

「日本語のご馳走という言葉は」と脳裏で、ミューズ(支援AI)代わりに入っているメアリー・Iが解説する。「お客を歓待するために、野山を走り回って食べ物を集めてくる、という意味合いがあるのよ」

メアリー・IのIは情報体(インフォライフ)のI。知性化され、自由意志と性格を与えられた汎用人工知性(AGI)プログラム。ランディのチームのハッカーであり、機械操作担当である。

「美味いね」とランディが素直に賞賛する。「しかし、刺し身なら、わさびが欲しいね」

あの日本産の緑の辛味は、刺激的である。

「この繊細な味を素直に楽しんでいただきたく、あえて、つけませんでした」とダンビルは従僕ドローンの押すトレイの中から緑の根菜とおろし金、そして、お盆に乗せた三つの皿を取り出した。「ヨーロッパ系の方には、クミン入りの陸生岩塩で食べてもらってもよいでしょう。あるいは、こちらのオリーブオイル、あるいは牡蠣のようにタバスコを微かに落とすのもいいでしょう」

解説しつつも、わさびを自らすりおろす。おろし金は金属ではなく、黒っぽい何かを板に張ったものだ。

「鮫皮」と、メアリー・Iが言及する。

地球が滅びて10年。太陽系外惑星の岸辺で、天然物の鮫皮のわさびおろしか。それだけで、この男がどれほど地位と財産を持っているかが分かる。

わさびを少しだけつけると、海老の甘さがさらに引き立つ。

思わず、酒盃を口に運ぶ。

辛口の酒の新鮮な味わいが味蕾を刺激する。口の中がさっぱりする過程がまた「美味い」という快感に直結する。

「クミン塩、オリーブオイルやタバスコなら白ワインをどうぞ。残念ながら、チリ産のアルパカですが」

ああ、確かに〈大破壊〉の前なら、チリ産の廉価ワインはヴァン・ド・ターブル(日常用の安物ワイン)だっただろうが、地球が滅びた今、そいつはとんでもない貴重品だ。特に、地球から何光年離れているか分からないこのドロップレットにおいてはなおさらだ。

ワイン片手に三切れ試した結果、ランディは全部をまぶしたカルパッチョ状態の海老がベストだと判断した。

「そろそろ、教えてほしいな。

こいつが何かを?」

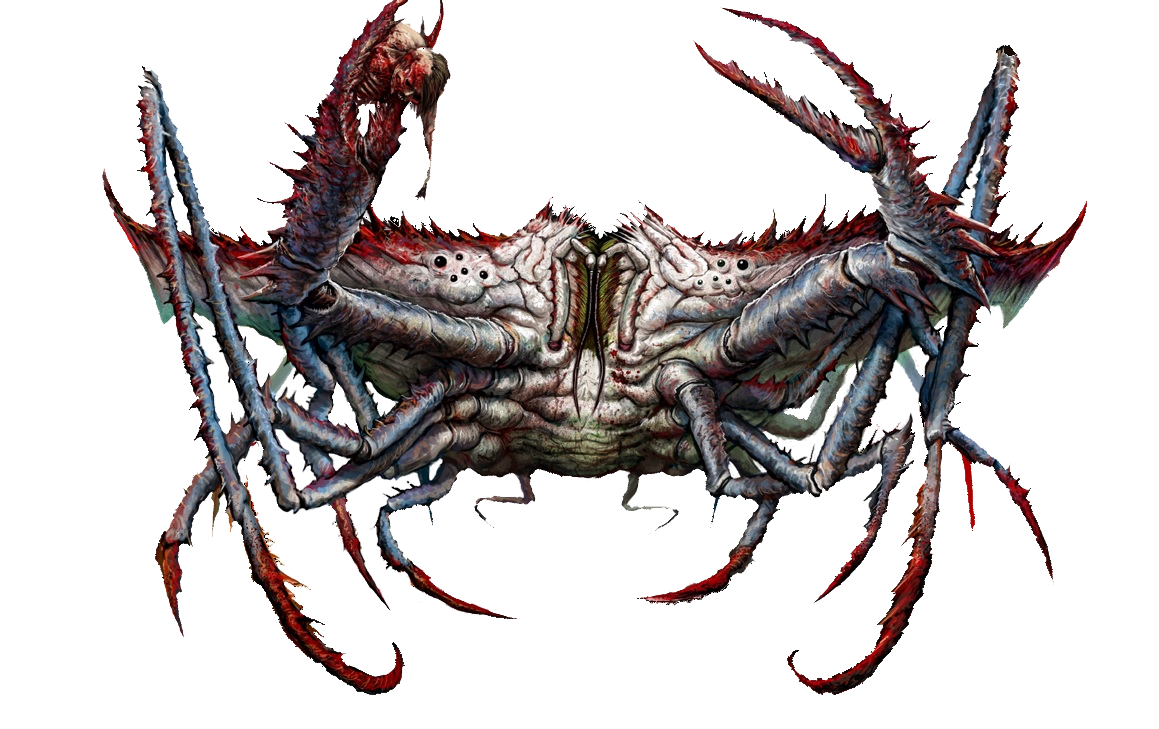

ジョン・ダンビルはにこやかに海面を指差す。泡立つ波の合間に、大型のシャコのような生き物が跳ねている。明らかに、全長が5メートル以上あり、怪物めいた外骨格と大鎌のような前脚の鉤爪から言って、本来、トランスヒューマンの方が餌になるような気がする。

「あれか?」

「ドロップレット・タイガー・シュリンプです」

脳内で、メアリー・Iが解説画像へのアクセスアイコンをきらめかせる。そのメニューの下に、「ドロップレット・ジャイアント・シュリンプ」という項目を見つけてそっと目をそむけた。明らかにプレデター(捕食者)だ。

あんな怪物を刺し身にして生で食おうなんて、相変わらず、食い物に関しては頭のネジが飛んだような発想をする。

この男とは、太陽系の内外で色々な事件を通じて関わってきた。脳裏にダンビルが関わった事件のことが浮かぶ。

>>ミートハブ・マーダーズ

>>ウィップラッシュ・マーダーズ

>>十年目の贈り物

>>スカイ・アーク・マーダーズ

「クローン肉じゃダメなのか?」

「美食とはその料理とともに由来まで含めて食べるものだ。意味のある素材を意味のあるように食べ、感動するのも美食なのだ」

おそらく何度も繰り返されたやり取りを高速で行い、今後の展開を考えたが、その前に、ふと恐ろしい考えが浮かんだ。

「寄生虫は?」

欧米人が刺し身文化を持たない理由は、衛生上の問題だ。食中毒、雑菌による感染症、そして、寄生虫。

「ご安心を」とダンビルは笑う。「検証済みです」

まず、食べたな、こいつ。

「確かに、刺し身には寄生虫が含まれる可能性があります。ですが、それは寄生虫の少ない魚介類を選び、適切な調理方法で対応すればよいのです。これは大丈夫です」

そこで、ダンビルは海岸を指差す。

甲羅だけで幅5メートルはありそうな巨大な蟹がこれまた巨大な魚の死骸に群がっている。

「ゾンビ蟹にはトキソプラズマが媒介する風土病があります」

脳裏のメアリー・Iから解説が必要かと質問があった。どうやらゾンビ蟹の生態および狩りに深く関わるものらしいが、関連リンクの中にカマドウマとハリガネムシの関係を論じた論文があって、食欲をなくしそうな、いやな感じがしたのでそっと否定した。

「ただし、病原菌となる原生生物は摂氏60度以上、または、氷点下20度以下の環境に20秒以上晒すことで、完全に死滅することが分かっています」

ワゴンの冷凍室から取り出されたのは凍りついた大蟹の脚の一部だ。

「ルイペにしてみました。日本列島の北端に住んでいたアイヌ民族が編み出した寄生虫対策です」

鮭を凍らせて、食用にするという寒冷地ならではの知恵だ。

金属の長い先割れスプーンを渡され、ほじくってみたら、これまた実に美味い。シャリシャリした感じが口の中でほろりと解け、蟹肉の旨味が広がってくる。

ジョン・ダンビルが巨大なペンチで蟹の脚の甲羅を割り、園芸用のスコップにも見える特異な形状の大型スプーンでこそげ取った蟹肉に、さきほどおろしたわさび醤油をそっと垂らしてくれた。

ヤバい。美味い。

「ボイルしたものもあります」

追加でやってきた大型の自動ワゴンから蒸した蟹の巨大なハサミが出来てきた。明らかに人間よりでかい。

「お前は俺を殺す気か?」

確か、マフィアの処刑の流儀かなにかにそういうものがあったはずだ。

「いえいえ、皆さんを歓迎しているだけですよ?」

その声に重なるように、別室で待機しているはずの、シュガー・ヴァイオレットの声が脳内に響く。「こいつは美味いぜ!」ランディの相棒である彼女はスカム。宇宙の流れ者たちの中で育った自由奔放な女で、人間の三大欲求というものにはやたらと正直なところがある。

「まあまあ、もう一品あります」

海老と蟹の次はなんだ?

刺し身と言えば、マグロなどの魚類だが、あの蟹や海老を見る限り、マグロが生き残れる海にも見えない。

「ウナギですよ」

新たにやってきた自動ワゴンから香ばしい匂いが立ち上る。ああ、日本ではウナギを蒲焼きにして丼にするという。同時に、脳内でドロップレットのウナギであるトゲウナギの画像が浮かぶ。6メートルのサイズを持ち、生体発光で輝く肉質の触手を生やしているものの、これは絶対にウナギの仲間としか思えない。鱗のない肌のぬめりぐあいやうねるような泳ぎ方はまさにうなぎだ。

「注意、有毒です!」

脳内でメアリー・Iが警告するが、ランディの口の中はもうよだれで一杯だ。

「大丈夫です。私はふぐの調理免許も持っています」とダンビルが受け合う。日本人は内臓に猛毒テトロドトキシンを含む河豚を調理し、刺し身や鍋物にして食うという。これがまた美味とされるが、当然、太陽系有数の美食家ジョン・ダンビルがそれを食ったことがないはずがない。まるごと食べたら有毒かもしれない魚を調理して食べる方法を開発したのだろう。

「メディシン(医療用ナノウェア)があれば、問題はありませんよ」

あれなら、消化を支援して腹痛もなくしてくれるに違いない。あとは毒物フィルターか?

「毒物フィルターを作動させるのは野暮です」

日本の食通というのは、河豚の毒のかすかにピリピリするのが美味いというのだそうな。頭がオカシイとしか言いようがない。

だが、今なら分かる。

毒物フィルターは野暮だ。

野暮の極みだ。ああ。

そして、ランディ・シーゲルは死んだ。

「美味かった」

ドロップレットのナノテク医療ポッドで目覚めながら、ランディ・シーゲルは思わず、そうつぶやいた。

死ぬほど美味い、という体験を初めてした。いや、実際に死んだけれども。

万能のナノテク医療ポッドがトゲウナギの毒で損傷した内臓系を修復し、血流が止まった結果、劣化した脳神経系を再生し、再度、心臓を動かした。

「ああ、美味しかったねえ」

隣の医療ポッドからシュガー・ヴァイオレットが起き上がってきた。彼女も思わず、ウナギを食いすぎて死んだらしい。記憶だけは死ぬ瞬間まで、毎秒ごとに大脳皮質記録装置(スタック)に書き込まれているので、まさに死んでいくその瞬間の高揚感まで記録されている。そして、その彼方に一瞬、何かが入り込んだような記録があった。

「これは?」

それは巨大な石のマッシュルームのような何か。

(トードストゥール)

脳内のメアリー・Iが解説する。

ドロップレットに存在する超古代のエイリアン文明の遺跡である。

ちなみに、ドロップレットには時代の異なる三つのエイリアン文明の遺産がある。数千年前にパンドラ・ゲートを経てこの惑星に到達した蜘蛛型のエイリアンは蜘蛛の姿から北米インディアンの神話に登場する蜘蛛の神にちなみ、「イクトミ」と名付けられている。100万年前に滅びたとされるドロップレット原産の六本足のエイリアンは、両生類という意味で、アンフィブと呼ばれている。そして、これらの文明よりさらに遥か昔、10億年前に謎のエイリアン種族が建造したのがこの巨大マッシュルーム型の遺物だ。直径400メートル以上の白っぽい毒キノコが海から生えていると思ってもらえばいい。トードストゥール(ヒキガエルの椅子)という名前は、本来、肉質の傘を持つ、食用ではない茸類、特に、毒茸であるベニテングタケを指すこともある。今まで、多くの異星考古学者がその調査に向かったが、外壁を破ることには成功しなかった。わずかに傷つけられた傷も人類にはまだ実現できないほどの高度なナノテクによって、すぐに修復されてしまう。おそらく可能性があるのは核兵器か反物質しかない。

「トードストゥールか、美味そうだな」

思わずつぶやいて、自分がどれほどジョン・ダンビルに毒されているかを自覚した。

「あいつの目的はあれだな」

「あの中身」とシュガーが言う。「食べてみたいよね」

「ああ」と相づちを打った後でやっと、ランディ・シーゲルはあの男を監視し、世の中にX-リスク、人類絶滅の危機、の原因を放たれないよう防ぐことが、今回、依頼されたミッションの目的だったことを思い出した。ランディらは、そのために、秘密組織「ファイアウォール」に雇われたエージェント、センティネル(前哨)なのだ。

ランディの中で、ジョン・ダンビルの行動ははっきりと想像できた。彼は密かに持ち込んだ反物質爆弾であのトードストゥールの外壁を破り、中に隠された何かを食べようとするはずだ。調理用具と調味料と冷蔵庫を満載した彼のスクーナーがあの遺跡の中から出てくるものを捕まえて料理に変えるはずだ。その結果、もしかしたら、とんでもない何かを解放してしまうかもしれないし、貴重な太古の遺物を破壊してしまうかもしれない。

それでも……ランディとシュガーは目配せを交わした。

「少しだけ時間をやってもいいんじゃないかな?」

あの男は数日もしたら、新しい料理を持って、ランディ・シーゲルの前に現れるかもしれない。それを楽しみにしようではないか?

きっとあの男なら、こう言うだろう。

「これが人類の進歩というものだ」

「それでダメだったら?」とシュガーが聞くと、ランディはにこやかに答えた。「その時は俺達の仕事だ」

そう、ファイアウォールの仕事は、X-リスク、人類絶滅の危機を防ぐことだ。太陽系外惑星での食中毒を防ぐことじゃない。

Ecllipse Phase は、Posthuman Studios LLC の登録商標です。

本作品はクリエイティブ・コモンズ

『表示 – 非営利 – 継承 3.0 Unported』

ライセンスのもとに作成されています。

ライセンスの詳細については、以下をご覧下さい。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

朱鷺田祐介翻訳作品

『エクリプス・フェイズ』