「カルタゴ:消えた商人の帝国(第10回)」服部伸六

V カルタゴの六六〇年

1 カルタゴ人の政治学

2 カルタゴ人の宗教観

3、カルタゴ人の評判

●「淫靡な民族」

●シチリアの神殿売春

4、カルタゴ人の日常と生産活動

●工業あるいは工芸美術

●陶器を作った人たち

●悪魔除けの眼

●農業と食物

3、カルタゴ人の評判

「淫靡な民族」

フェニキア人と、その後継者であるカルタゴ人に対してつきまとっていた、「陰気で狂暴で、かつ人生の楽しみを知らぬ」という評判のほかに、もう一つ「淫靡」という風評もあったらしい。

それは「神殿売春」または「神聖売春」の名で知られる風習にフェニキア人が係りあいがあるということに原因するもののようである。

「神殿売春」はまた、「非処女化儀式」とも呼ばれ、生殖という古代人にとって神聖なものと考えられた自然現象を祭典にまで昇格させたのが、ひとつの文化的な行事として定着したものであろう。

「歴史の父」と呼ばれるヘロドトスの『歴史』には、バビロンで見聞したというこの非処女化儀式の奇習を次のように描いている。

「この国の女はだれでも一生に一度はアフロディテの社内に坐って見知らぬ男と交わらねばならないことになっている。」

アフロディテと女神の名を呼んでいるが、これはギリシア人の読者に分り易く言ったもので、おそらくバビロンではイシュタールと言ったものであろう。

イシュタール神殿に集まった処女たちは頭に紐で鉢巻きを締め、それを締めているあいだは神聖であるとされ、それを巻いたままで交合を行ない処女を女神に捧げたのだという。

ヘロドトスは、そのバビロンの見聞を語った末尾のところで「キュプロスでも幾個所かに、これと似た風習がある」とつけ加えている。

キプロス (キュプロス) 島はレバノンから見ると眼と鼻のところにあり、またギリシア人の海、エーグ海からの文物の波を受けやすい位置にある。

フェニキア人がこの島へ移住したのは、おそらく紀元前1200年ごろからであろうと推定されているが、彼らは、さきにみたバビロンの性風俗をこの島にもたらした。それをもともとこの島にあった土俗の性 (聖) 文化と融合させて、いくらか放縦ともみえるイシュタール神の崇拝へとつくり上げていったのであろう。この島の西南にあるキチマのすぐ近くのパフォス (あるいはパポス) の海岸がギリシア人の美の女神アフロディテの生誕の地とされるのは、オリエントの文化がフェニキア人を通してこの島の原住民のあいだに伝わり、のちにギリシア人に吸収された経緯を語るものであろう。ギリシアの詩人ヘシオドスが伝えるアフロディテ誕生の神話は、このような文化が混交する中に生れたものであると考えられる。

この神話によると、天の主神であったウラノスが大地の女神ガイアと同衾していたとき、息子のクロノスが、いきなり鎌で父親の男性の部分を切り取り、そのものを彼は海に投げ捨てるのである。するとそのものは泡を吹きながら海を漂い、キプロスのパフォスの岸に流れついてその泡のなかから女神が誕生する。ボッティチェリ描くところの名高い「ヴィーナスの誕生」の場面である。絵では帆立員の貝殻に乗った女神が岸辺へ向って上陸しようとしている姿が描かれている。

ところで、この海岸の奥まったところにゲルハルト・ヘルムの言う聖所があったということである。

「この祭のときには、白衣を着た男女の巡礼が四方八方からどっと集まって来た。パポスの港から、踊り祈りながら、彼らは、15キロ離れている今日のククリア付近にあった聖所へ流れて行った。

そこには市[いち]が立ち、その最大のアトラクションは、愛技で有名なキュプロスの女奴隷たちであった。そのほか、競技や松明競争、夜の海での水浴、宴会、詩人の朗読などがあり、神殿そのものの中では、若い娘の非処女化儀式がおごそかに執り行なわれた。若い男は同じ場所で、経験に富む神官と神殿売春婦から、はじめて愛技の実施指導を受けた。それをすませてカーテンの中から出てくると、「堅振りの贈物」として小さなファロスと一摑みの塩を手に握らされた――女神がかつて海の中で生れた思い出のよすがとして。」(『フェニキア人』、関楠生訳)

このような性 (聖) 風俗が、いつのころまで聖化されていたか、あるいはまた、いつのころから淫らなという印象を人びとに与えるようになったかを決めることは容易ではない。今世紀初頭のフランスの詩人ピエール・ルイスが、この時代を夢想して作り上げた「ビリチスの唄」という、フェニキアのアシュタルテの巫女が作ったとする唄には、性の解放と、それに関連した金銭の授受が混交して存在していた有様が描いてあるが、無償の非処女化儀式が有償の売春へと堕落 (?) して行った細部については、ついに触れられていない。

いずれにしても、伝えられたこのような習俗がフェニキア人の評判を落すことになったと思われるが、こういう「淫靡」とか「放縦」とかいうイメージは、清らかな聖愛というマニ教的な「善悪二元論」[マニシエイズム]が西欧人の素養に入りこんだのちに生れたものかもしれない。それは、マニ教よりも古い時代の地中海に生存していたフェニキア人ないしカルタゴ人の関知することではなかったのである。

シチリアの神殿売春

シチリア島の西端にあるエリックス山にあったというアフロディテ神殿も、そういう古代の

性の祭典が行なわれていたということで名をとどめている。

この地方には、フェニキア人が来るまえからの先住民エミリア人が住みついていた。この民族がどこから来たのかはよく判っていないが、たぶん彼らもやはり東方から来たものであろうとされている。また、彼らが東方から持って来た豊饒の神霊をまつる素朴な神域がエリックス山の頂に設けられ、フェニキア人によって神殿に発展したと考えられている。この山は、フェニキア人がスペインヘ渡航する中継基地モティエ港と、パノルモス (パレルモ) との中間に位置した景勝の地となっていて、東地中海から西地中海へと航海する船舶の動静を監視するには絶好の地形を占めている。そこでここへ寄港する船乗りたちに心と性の慰めをもたらすものとして美の女神の神殿は繁栄した。アシュタルテ神への崇敬は、同時に船乗りたちの押えがたい欲情の捌け口でもあったらしく、この神殿に仕える巫女たちは、次第に職業的な慰安婦となったものである。このような売春を業とする女性は、ヘロドトスが報告しているバビロンの女たちのように良家の子女ではなく、ゲルハルト・ヘルムが書くように、神殿に常時備えられていた奴隷であったかもしれない。しかし、それが奴隷であったにせよ、神殿で行なわれた公開に近い性の儀式は、神との交信の一種であると古代人には感じられたのである。もはや、性に関する神秘な感情を失ってしまっている現代の私たちには、古代人とまったく同じような感情を追体験することは出来なくなっているが、フェニコ=カルタゴ人はオリエントから伝えられて来た慣習を守り通していたのであろう。

エリックス山にあったという「愛の神殿」は、今は中世のころ建てられた城砦の下に埋まってしまって見ることはできないが、最近になってイタリア政府の考古局は古代神殿の土台石を発見しているということである。

ところで、崖の上にあったというエリックス神殿の話は、私に万葉集にある「真間の手古名」の故事を思い出させた。赤人[あかひと]が「われも見つ人にも告げむ葛飾[かつしか]の真間の手古名の奥津城処[おくつきどころ]」という歌にうたっている美女のことである。「ママ」というのは古語で崖ということであるが、市川の真間にある「手古名堂」のすぐ上には崖がある。崖の上には今では寺院が建っていて、エリックス神殿とよく似ている。おそらくこの付近には万葉の時代よりもっと溯った時代に、この崖の下に船着き場があって、諸国から集まって来た船頭たちの岡場所でもあった聖所があったのではなかろうか、と私は夢想の夢をふくらませた。手古名[テコナ]という名から想像できるように、酒客に舞いを踊ってサービスした白拍子につけられた名称ではなかっただろうか。このことを暗示する文章を書いているのは、私の知る限り梅原猛氏ひとりのようである。

1979年の夏、私がテュニジアの客船でこの崖の下を通ったとき、エリックスの崖は私を夢想にさそったのだった。古代人の性と聖の感情のヒダが見えたように思ったものである。

以上「淫靡」というイメージの拠りどころとなった古代の性風俗について述べたが、カルタゴ人が当時の他の民族に比べて特に好色であったという証拠にはならないようである。だからといって、特に謹厳であったともいえない。バビロンの神聖売春の話を綴ったところでヘロドトスは書いている。「金を投げた男は『ミュリッタ様の御名にかけて、お相手願いたい』とだけいえばよい。金の額はいくらでもよい。決して突き返される恐れはないからである。この金は神聖なものになるので、突き返してはならぬ掟である」(『歴史』第一巻、199)。ミュリッタとはイシュタール女神のアッシリア名であるという。このことは、性風俗は聖なる掟によって定ったシツケがあったということを明らかにしてくれる。つまりカルタゴ人たちも昔からの掟に忠実だったというにすぎないということであろう。

4、カルタゴ人の日常と生産活動

工業あるいは工芸美術

カルタゴ人を特色づけるものに商業と貿易とがあった。工業は――といっても、現代人が考えるようなものではない――エジプトやギリシアに比べると技術的に劣り、ギリシアの工芸美術のような独創性もなく、後進地域向けの生産が主力だったと、一般にみられている。

また、カルタゴ人の貿易の主力が鉱物資源の集散にあったから、それに関連した小規模の溶鉱業や鍛冶屋がカルタゴの市内に300ないし400軒もあったらしい。いずれも五人程度の奴隷職人を使う町工場である。ただ、海軍や陸軍に納める武器類の製造のためには国営の規模の大きいものがあった。バルカ家がスペインのカルタヘーナを首都としてからは、そこには2000人もの労働者を使用する大工場が造られ、銀貨の鋳造が行なわれた。本国のカルタゴにも国営の鋳造所があってスペインから搬入した銀地金を使って銀貨と銀製品が造られた。第二次ポエニ戦役後の賠償金として支払われた銀貨は、ここで造られたということである。

銀製品に関してローマの歴史家プリニウスが伝えているひとつのエピソードはたいへん面白い。ローマ駐在のカルタゴ大使が、ローマ人の生活を皮肉をこめて語ったという話である。それによると、カルタゴでは各人はその家庭に接客用の銀食器を持っているのに、ローマでは、たとえば客があったりしたとき、銀製の食器を家々で廻りもちで貸し借りしているのを実見したということである。銀器は、じじつ、当時は富の象徴だった。少なくともスペインがアメリカ新大陸から大量の銀を持ちこむまではそうだったのである。

金属を使っての工芸ということになると、カルタゴはギリシアよりひどく遅れていた。シチリアには進んだ文化を持つギリシア人の市[まち]があった。たとえばアグリジェント (古名はアクラガス) やセリノントはギリシア人の市だったが、カルタゴ軍がこれらの市を攻撃して工芸美術品を略奪するとともに、工人たちを戦利品として連れ帰ったことがある。捕虜であり奴隷とされたギリシア人工人は強制的に働かされたものの、彼らは新しい親方のために芸術的衝動にかられた作品をつくるはずはなく、従来からのコピーを繰返すだけであった。そのうちに彼らもカルタゴ人に同化して市民権を得ることになったが、作品は依然として独創性を欠いていた。カルタゴの美術工芸にギリシアのものほどの生彩がないのはそのためであるとされる。

木材を素材とする工芸においては、ソロモン王の宮殿建設に協力したティールのヒラム王の話でもわかるように、フェニキア人は勝れた工人であった。が、カルタゴではゴクレェルが墓地から発掘した柩ぐらいしか残っていない。材料にはレバノン杉が使われているが、これは死者が生前に使っていた家具がそのまま柩として使用されたことを示している。カルタゴ人はそれほど節約家だったのである。長持[ながもち]として貴重品を納めるのに使われていたこの家具は、夜のあいだはベッドだったという。持ち主は泥棒に盗まれない用心のため、その上に寝たのだ、とゴクレェルは推測している。

織物工芸は、今でもマグレブ地方に見られるように、その生産の担い手は婦女子だった。ところが、カルタゴのトペテで発見された糸つむぎ用の筬[おさ]には、その所有者であったと思われる工人の名が刻まれていた。そのことから、当時カルタゴでは機[はた]織の仕事は数人の職人による工房で営まれていたことが判明した。おそらくその工房は貴族や金持ちの妻に属する仕事場で、半奴隷の職人が妻君の監督の下で働かされていたのだろうと想像されている。

タピスリーは現在でも、モロッコからテュニジアまでのマグレブ地方の特産物である。その幾何学的な模様はイスラムの偶像否定から来ている美学に基づくものだと信じられているが、こういう図形と同じものが、紀元前八世紀のころに制作されたと思われる、小アジア地方の奉献物や葬具の一つとして使われていた祈り用のタビスリーなどとなって発見された。もちろん、その時代にはイスラムも偶像否定の宗教もない。とすれば、小アジアのものをモデルにしたカルタゴ職人の工芸がその後北アフリカ一般にひろがったと考えられる。これも偶像否定のイスラムの影響ではなかったのである。

陶器を作った人たち

窯業は盛んで、おそらくカルタゴの輸出産業の花形だった。水をはじめ、オリーブ油やブドウ酒を容れるためのアムフォーラという素焼きの甕は、地中海の各地でも生産されていた。その形には地方によって、変化がみられるが、下部がとがっているというひとつの共通点をもっている。なぜだろうか。私の質問にテュニスの博物館の人が答えてくれた。馬で運ぶとき、網を馬に担わせて、その中にアムフォーラを包むように入れるのだそうだ。網の目に尖端がささると、ぎっちりとなって、ひっくり返ることはないのだ。馬から下ろしたあとは砂地の上にどんと置いただけで固定できる。なるほどと納得がいったものだ。

このアムフォーラの小型のものを、テュニスに行くと涙壺[ラルモアール]と称して、ツーリスト向けに売っている。その昔ローマに人質として差し出された300人の子供との別れを悲しんだ母親が涙を入れた壺であるという説明つきである。ついほろりとして買ってしまう。が、みんな近ごろ、どこで作ったかも分らない安ものなのである。しかしライター程度の小型のものだから荷物にはならない。

要するにカルタゴの陶器は、地中海の西にひろがる土着民に売るための簡素なものだったのだろう。たまにトリグリフ (三條縦筋模様[みすじたてすじもよう]) といわれる赤い縦縞のついた壺が発見される程度である。

だが、外貨獲得のための大量の陶器づくりたちも、こと宗教がらみになると、一変して信仰厚い芸術家に変身したらしい。ポール・ゴクレェルは墓から発掘した遺物の中に奇妙な形をした杯様のものを見出した。その用途は、長いあいだ分らなかったが、後日、それが祭祀用であることが判明した。デメテール女神 (穀物の神) の祭儀の折に女神官が頭に結びつけて神事を取り行なったものであるという。中央の皿にローソクを立て、まわりの皿にはその年の初物[はつもの]の植物の種子が盛られていたのである。前146年の春、つまりカルタゴ陥落の年の春、準備されていた祭りは、そのままの姿で土中に埋れたのである、と聞かされると涙を誘う。

等身の神像も、宗教がらみで作られ、祭祀用に使用されていた。こういう神像は、すでに前五世紀以降はギリシアでは作られなくなっていたが、ヘレニズムの周辺地ではそのあと長く作られていたらしい。

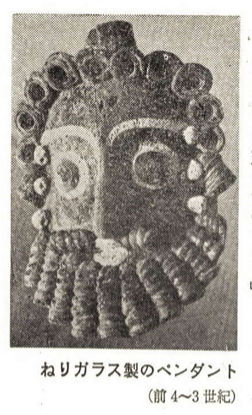

カルタゴのガラスエ芸は窯業の一部に入れうるものだろう。透明度のきわめて低い作品だが、男女の顔を表現した細工物は独特である。ゴクレェルの説明によると、最初に暗い色の地で形がつくられ、その上に、まだ熱がさめないうちに黄色の糸状のガラスを溶かしこむのだそうである。この技術は、今でも北アフリカからサハラ周辺にかけて生き残っているようだ。というのは、こういう技法で作られたガラス玉様の上産品など売っているのをあちこちで見かけるからである。

ある日、ゴクレェルが発見したという陶器工場の遺蹟は画期的なものだった。ゴクレェルは書いている。

「スキピオの攻撃でカルタゴが壊滅したとき稼動中だったものが突然ストップし、そのままの姿で出現したのである」

作りかけのものや、完成品となって出荷を待っていたもの、それに上塗りのための顔料のはいった容器など、二重煙突の窯の周りにみつかった。そこで何人ぐらいの労働者が働いていたかは分らないが、生産量は相当なものだっただろうと想像される。

その工場はデルメッシュの墓の入口のところにあった。そこは原料の陶土の人手し易いこともあったろうが、おそらく、墓参に来る善男善女のための記念品としての日用雑器を売るためだっただろう、とゴクレエルは推量している。

悪魔除けの眼

カルタゴ人がティールから持って来た服装も、ギリシア人やローマ人のそれとは異なっている。トンガリ帽子に、足もとまてとどく長衣である。

ギリシア人は筋肉美を尊び、肉体を覆う衣類は極端に短く小さくすることを好んでいたことは、今日残されている彫刻からもうかがえる。そうしたことはカルタゴ人の残した数少ない彫刻類にはいっさい見られないものである。

トンガリ帽子はフェルトで出来ていたと思われるが、ヴェネツィアの長老たちがかぶっていた帽子もこれと似ている。これがヴェネツィア人とフェニキア人の同祖説の生れてきた根拠のひとつになっているようである。

カルタゴ人の長衣は、今日の北アフリカ人のジェバラとして残されていると説く人もいる。中世ヨーロッパの聖職者たちが腹の上のところで結んでいた紐状の帯はつけていなかったが、現在のマグレブの住人たちの長衣も帯はしないことになっている。長衣の下には、いまの黒人たちが着ているような腰巻[パーニュ]をつけていたといわれる。

このようなカルタゴ人の服装はオリエント譲りの内省的な性格をあらわしているのかもしれない。幼児犠牲のように神の怒りを安めるためには人間の生命も犠牲にするという慣習をも捨て切れずに保存したくらいだから。

神に対する崇敬心とはある意味では畏敬の念でもあり、それは恐怖心に早変りするものであった。つまり恵みの神は一歩まちがうと忽ち悪魔に変身するのである。バール・ハンモンがモロクの魔神に変貌するには手数はいらなかったというわけだ。

私はさきに、ガラスで作られたという男女の小さな頭部のことを書いたが、その著しい特徴は眼が丸く大きく描かれていることである。このガラス製の小像はおそらくお護りとして日常使われていたものと想像されているが、眼が極端に大きく表現されているのは、悪魔払いのマジナイだったらしい。

今日、マグレブ地方を旅行するものなら、すぐ気づくものに「ファチマの眼」と称される魔除[よ]けの眼がある。トラックやバスの後方に、掌の形の中央に大きく眼が描かれている板が取りつけられているのがそれである。それはイスラムの開祖マホメットの娘のファチマの神通力にあやかろうという魔除けの護符ということにされている。

ところがこれはイスラムとは関係はなく、カルタゴのバールの眼とぴたりと一致しているとの説がある。それだけではなく、この眼も悪霊退散のための眼という古代メソポタミアの信仰が伝わったものだというのである。ファチマというイスラム信仰の名を借りてはいるが、あにはからん、それは古代オリエントから引継がれたカルタゴの民間信仰の影響なのだ、と説くのはフランス人探険家のジャン・マゼルである。彼は、その説を裏づけるために、眼のデザインが、マグレブ地方やスペインのアンダルシアの邸宅の垣根の柵に残されているとまで言っている。悪魔退散がとうとう泥棒除けの家の柵の構図に変化したのだ。

農業と食物

カルタゴの農業が当時の世界のなかにあってとくに進歩していたことは、マゴ家の出身で退役軍人だったマゴの書いた農業指導書28巻が、ラテン語とギリシア語に翻訳されて引張りだこであった、と伝えられていることに端的にあらわれている。ところが、その原本も翻訳書も失われてしまって、現存しているのは古典作家に引用されている断片だけであるという。

このような農業の進歩をもたらしたのは、この土地にとってはヨソモノであったカルタゴ人が、原地住民から取り上げた土地の肥沃であったことに起因する。ボン岬ではカルタゴ人の富豪は直接自分たちで耕作をした。しかし、メジェルダ河が流れこんでいる地域は泥灰質の土壌が主体で、植物の成育に都合がよく、土地の地主となったカルタゴの金持ちは、リビア人を農奴として働かせたり、また小作人として、税金の形で収穫を取り上げたりということであるが、いずれにしても、農地の生産性を上げることは重大な関心事だった。同じころ、ローマの耕作者は石ころ混じりの砂地の畑で、奴隷を一人か二人使って、ほそぼそとニンニクや豆類を作っていたことがティツス・リヴィウスの書物に記されているという。

マゴの指南書のうち記録が残っているのはブドウなど果樹栽培だけで穀類などの農法は欠けているが、ワインの作り方についての彼の記事は、古代のワイン作りについて知る文献として珍重せられている。これを読むと、その複雑な仕込み方など驚くべきものがある。

その他の果樹園芸としてはオリーブとザクロ、それにイチジクがある。なかでもオリーブは地中海の特産であって、ローマ人オーレリウス・ヴィクトールという歴史家が記録している歴史談に、ハンニバルが戦いのないときは傭兵を遊ばせないために、オリーブの接ぎ木に専念させた話がある。ザマで敗れたハンニバルは用済みとなった兵士たちの首を切らずに農作業に狩り出したのである。土着の雑種のオリーブを伐って、それに海を越えて輸入した良質のオリーブを接ぎ木した。オリーブは地中海気候に最適の油脂作物なのである。

地中海人がザクロとイチジクを好むことは、老カトウがイチジクの実をかざして議会で演説したことをみても分る。カトウが新鮮なイチジクを壇上で振ってみせたのは、遅れていたローマの農民を刺戟する目的であったかもしれない。今日でも、地中海の各地でイチジクをあしらった料理の皿が欠かせないメニューになっているのをみても、イチジクの普及ぶりが分るだろう。テュニスでは各家ごとに庭にこの本が植えられているからだ。

デーツやしの実も北アフリカの代表的食物である。カルタゴの昔から珍重せられていたらしい。というのは、石棺の飾りに彫られた浮き彫りにデーツの葉柄にしがみつく二人の男の姿がみられるからである。このユーモラスな図柄は、花粉を雌シベにつけている姿なのだそうだ。人工受粉が行なわれていた証拠である。

カルタゴ人の主食は、それでも小麦であった。カルタゴ風ポタージュという料理法があるが、それは小麦粉を溶した鍋にチーズと蜂蜜と卵とを加えたものであるが、これが今日のスパゲッチないしマカロニに変化したのだという話を聞いた。またイタリアにはポレンタという、イタリア風クレープがあるのも、カルタゴの食習慣の名残りだという話である。モロッコのクスクス料理もカルタゴの遺産である。というのはクスクスに使う硬質小麦は北アフリカの特産だからである。

カルタゴ人はまた、犬の肉を食べるというので評判を落したということであるが、豚の肉は食べない。この点は今日のアラブ人の習慣と似ている。

[カルタゴ 第10回 終]