V カルタゴの660年

1 カルタゴ人の政治学

●アリストテレスのカルタゴ評

●カルタゴの民主制

●ポリピュオスの証言

●ハンノの宴会――選挙運動

●シュフェテスの原像

2 カルタゴ人の宗教観

●アドニスの丘

●パール・ハンモンとモロクの神

●タニト、陰の女神

3、カルタゴ人の評判

●「淫靡な民族」

●シチリアの神殿売春

V カルタゴの660年

1 カルタゴ人の政治学

カルタゴの民主制

上のアリストテレスの記述によると、「王」すなわち国家元首は「シュフェテス」と呼ばれていたことがわかる。

フェニキア語のシュフェテスはヘブライ語のショフェット Schôfet と同じ言葉であるが、このことからカルタゴ人はその祖先の住んでいた土地パレスチナからの記憶をよみがえらせていたことが分る。この語はヘブライ語では「判事」または「法官」という意であるというが、その職務の内容は二つの議会を主宰することであった。

一つには、ポリュビオスが名付けている「大評議会」がある。これをローマの歴史家ティツス・リヴィウスはローマの制度の類推から「元老院[セナチュス]」と呼んでいる。評議員たちがどのような手続きで選ばれていたのかは不明の点が多いが、おそらく有力な家門の代表者から成っていたものであろう。これら評議員たちは街の中心にある広場に面した建物のなかに会して、国事を議論し裁決した。政治・行政、戦争と平和の問題、外交と大使派遣、軍隊と傭兵の徴集、税務と財政などなど、あらゆる問題にわたっていた。戦争のとき派遣する将軍に対する訓令から、戦争に失敗したときの将軍の処罰の件など、この議会の決議によった。

アリストテレスが述べている「104人の行政官」は、この評議員のなかから、[太字→]その値うち[←太字]によって選ばれ、日常的な国の安全に関する行政に責任を持っていた。つまり治安警察などの実務も施行していたのである。また、このグループのなかからはアリストテレスのいう「五人委員会」という複数の特別委員会も互選によって選ばれていた。つまりカルタゴの寡頭制は、部門毎に分れた行政官によって個別に施行するのでなく、このような委員会の合議に委ねられていたらしい。このような合議制という民主主義は、「初期のカルタゴ政界で強力であったマゴ家の独裁的支配のような悪政を防止しようという用心からだった」と、フランソフ・デクレ教授は書いている。

アリストテレスはまた、カルタゴの憲法では「大評議会」のほかに、もう一つの議会である「市民の議会」のあったことを証言しているが、他の文献によってもそのことは確認されている。シュフェテスの召集による場合もあれば、また市民の自発的な発議によって、この大衆集会は市内の広場で開かれたということである。市民議会の権能はきわめて大きく、少なくとも前三世紀のころからは、軍事に関して派遣軍の指揮官の選定はこの大衆集会で決まった。従って市民ひとりひとりの軍事責任は重大だったのである。ハンニバルをシュフェテスに任命したのはこの市民の議会であったことは、さきに見たとおりである。

「王さま」即ちシュフェテスと「元老院」との間に意見の食いちがいがあるとき、それに決着をつけるのも、この市民たちであった。それから、元老院と100人委とが、すでに討議を終って結論の出たものについても市民集会の同意が求められることもあった。その場合、それは単に同意が求められるというものではなく、市民各人は堂々とそれを批判して修正を求めることができたということであるが、このような徹底した民主主義は、カルタゴの最終期のハンニバルの改革の時代になってから実現したものであった。

じじつ、ハンニバルの改革 (革命とは言えないまでも) による政治の民主化は、カルタゴの世界に希望を与え、政治制度の革新をもたらした。だが、その時、カルタゴは以前のような海に投げられた碇という狭い地域だけでなく、周辺地域に多くの従属都市を持つに至っていた。そこで、初期にみられたような、市民が一体となるという連帯意識が薄れて行き、アリストテレスが触れているように「市民の一部を定期的に従属都市へ」送らねばならなかったのである。ところが、「下放」されたこれらの人は、こういう「植民地」での学習のあいだに、役得を利用して金[カネ]持ちになりはじめた。この人たちは祖国のカルタゴ市では比較的恵まれない家の人たちでもあったので、金持ちになると同時に、一方では新しい血をカルタゴの指導階級に持ちこむという作用も果したらしい。

だが、第二次ポエニ戦役の17年間の長い戦乱の間に国民の財物はすっかり底をつき、富める者と貧者との格差が拡大することになった。もっとも困ったのは極貧のものたちだった。栄進を夢見て行くべき従属都市は、もはや、なくなっていた。ハンニバルが志向したような、より民主的な制度が必要になったのは、そういう状況の故だったのであろう。

ポリュビオスの証言

この直接民主主義とでもいうべき市民の議会についてはポリュビオスの次のような記述がある。

「カルタゴ国について述べれば、非常に特徴のある制度が根づいていたように、私には思われる。王さま (すなわちシュフェテス) がいて、貴族的な古老の評議会があって、ある種の権力を持っていたが、同時に自分らの運命にかかわる問題についての権限は人民のものであった。カルタゴにおける権力の行使は、大体のところ、ローマやスパルタにあったものに似ていた。しかし、ハンニバルの戦争がはじまってから、カルタゴの憲法が色あせたものになると、反対にローマの制度はカルタゴよりも輝きを増すようになった。ひとりの人間の運命も、政治社会のそれも、人間の企てるものすべてには、成長の時代と、成熟の時代、それから衰亡の時代があるものである。……カルタゴ人はローマ人よりも早い時期に勢力を得て繁栄したが、ローマが、少なくともその政治システムによって最盛期に達した、まさにその時、カルタゴはその全盛の時代を越えてしまったのである。[太字→]カルタゴでは政治の討議に当って人民の声が優勢となった[←太字]のに反して、ローマでは元老院が全権を持つに到ったのである。カルタゴ人にあって優勢であったのは多数者の意見であったが、ローマでは市民の中のエリートの意見が優勢を占めたのである。」(ポリュビオス『歴史』)

スキピオのローマ軍の参謀部に従軍していたポリュビオスが、こういうカルタゴの民衆の力の優勢が、その崩壊の原因だったと考えたのは、保守的な傾向のあったこのギリシア人歴史家にとってはやむを得ないことだったかも知れない。それにしても、当時のカルタゴの実情に彼が無知だったことをシャルル・ピカール教授は、その『カルタゴの日常生活』の中で次のように批判している。

「ザマの後、ハンニバルは貴族たちの特権を制限する法律を民衆の選挙にかけて採択させ、貴族から法の施行権を取り上げ、汚職官吏に辞職を迫った。貴族はこれをみてローマの介入を要請して、ハンニバルの追放を策動した。がハンニバルに忠実だった民衆はその後、権力を握るのに成功したのである。」

カルタゴの大衆民主主義よりもローマのエリート優位主義の方が勝っていたからカルタゴは亡びたのではない。ポリュピオスの論法には我田引水のきらいがあることは明白である。

ハンノの宴会――選挙運動

カルタゴの商人貴族の代表たちが、定期的に会合して食事しながら、内政外交の政治談議を行なっていた様子が、アリストテレスの証言から読みとれて面白い。

古今東西を問わず、食事ないし宴会が政治的デモンストレーションの場であったことをあらためて知らされるからである。

カルタゴでも、政治経済の実権者だった長老たちの会食のほかに、政治的な意味合いをもった、人気とりの大宴会が行なわれたらしい。だが決して会費は取らず、みんな主催者持ちだったようだ。ローマの史家ユスティヌスが伝えている「ハンノの宴会」というのがそれである。

宴会の主催者のハンノが、さきにみた大洋の航海者と同じ人物かどうかは明らかでないが、マゴ家が没落したあとのハンノ家上昇期の人物で、有力な家門の出身者として、重きをなす元老の一人であったと考えられる。この男は自分の娘の結婚式に際して市民に大サービスをすることを思い立ったのである。おそらく、そのためにハンノは自分の農園で穫れた食糧や、酒倉のワインを持ち出して椀飯[おうばん]振舞をしたにちがいない。しかもローマの史家の伝えるところによると、一石二鳥の策を弄して、元老院の政敵を毒を盛って殺そうとしたということである。

こういう場合の招待者が、市民のなかのどのクラスまでに及んだかは、興味のあるところだが、それについては何の記録もないので、ただ想像するよりほかない。ただ、参考になるのは、今でもマグレブ地方では、政府高官などの宴会に、下働きなどを含めた多数の貧しい人たちまでが、宴会場の内外にひしめいて集まる情景が見られることである。その際、招待客は出された食べものを全部片づけてしまってはいけない。半分ぐらい食べると、そそくさと料理が下げられる。宴会の席に連ならない下級の官吏や野次馬などのために取っておくのが礼儀だというのである。現在のこういう風習は、コーランの教えによるものだと説明されるが、この風習はあにはからん紀元前のカルタゴの時代の残像であるかもしれない。選挙に出たい金持ちが考えつく行動には、すべて似たところがあるのだろうか。

ところで、カルタゴの政体は建設のあと200年余りは、マゴ一族のなかから世襲によって受け継がれる王制に近かったところが、前五世紀になってギリシアの、とくにソロンの改革によって産業復活を果したアテナイの民主制の影響が波及してくると、一般に選挙による制度が採用されるようになった。アリストテレスが記述しているカルタゴの評判はそのころからのものであろう。寡頭制と貴族制とを上手に組合わせたものだったのである。

シュフェテスの原像

それにしても、西欧人から「帝国」の名で呼称されることのある、カルタゴの国家の最高位の地位が、シュフェテスという耳慣れない語で呼ばれたのは、なぜだったのか。ゲルハルト・ヘルムは、これを次のように解釈している。

「(アリストテレスの書から) カルタゴにおける最高権力の所有者はスーフェテスであったことが明らかになる。この称号はふつう――ヘブライのショペティムとの類似から――法官と記されるが、かならずしもあたっているとは思われない。それよりもむしろ、執政官[コンスル]あるいは総督[ドージェ]とした方が近いのではあるまいか。彼らは君主としての権力を体現し、その起原はおそらくテュロスの副王にあっただろう。ヴェネツィアの首長ドージェも、ビザンチンの総督職から発展したものである。」(『フェニキア人』関楠生訳、河出書房新社)

ヘルムはヘブライ語のショペティムという語の類推から「法官」と訳される、としているが、これは必ずしも正確ではない。フランソフ・デクレ教授は、

「この語はアリストテレスが『basileus』(帝王という意) と訳したカルタゴの碑銘文に記されていたもので、より正確には旧約の『士師記[ししき]』の用語に言うところの『さばきづかさ』に対応するフェニキア語である」

と言っている。

「士師記」にいう判事[さばきづかさ]とは、士師記第2章16で「その時、主はさばきづかさを起して、彼ら (イスラエルびと) をかすめ奪う者の手から救い出された」とあるように、「神の律法」の成就のための判事というだけでなく、救助者の意味があるという(『聖書辞典』、日本基督教団出版局)。

してみると、ただの法律の解釈者だけではなく、神の律法をよく守るものは、これを敵から保護してやるという「救い主」のイメージが生じてくる。こうして国の元首という地位にふさわしい映像が湧いてくるのである。

またゲルハルト・ヘルムの指摘のうちきわめて示唆に富んでいるのは、カルタゴ人はその母国のティールで副王の位を意味していたシュフェテスを借用したという点である。この場合、副王というからには正王があったことを暗示している。このことと、カルタゴでシュフェテスがある時は二人であったことを思い合せると、甚だ示唆に富むといえる。

ではいったい、正王は誰かということが問題になる。だが、じっさいには正王は空位なのである。そこで、それは眼に見えない超越的な存在である「神」であったとすると説明がつくのではないか。眼に見えることのできない神の存在が、民衆のなかに隠然たる合意として定着していたと考えると、「神の聖なる意志」である「律法」が人間生活の規範となっていた古代パレスチナの社会風土がカルタゴ人社会の背後に見え隠れするのである。

ヴェネツィアの総督は、ビザンチンの影響をうけたものであるとヘルムは言っている。が、フランス人のアラブ学者ピエール・ロッシは、ヴェネツィア人の祖先は西ヨーロッパの北西方 (とくにブルターニュ地方) に居住していたという伝説の民族ヴェネト人ではなかったかという言語学者の説をもとにして、ヴェネツィアはフェニキア人の建てた都市だという大胆な仮説を出している。この言語学者の説によると、ヴェネトとフェニキアは同族の語であるという。また別の学者は、ヴェネト人は海上航海に習熟していて皮で作った帆で走る船を操り、大西洋側の近海や河川の物資交流に貢献していたという。これらヴェネト人とフェニキア人の同族説はなかなか魅力のある説のようにみえてくる★。[★フランスの西部、大西洋岸一帯の先住民であったとされているヴェネト人がフェニキア人と関係があるという仮説は、ブルターニュに残っている地名などからヒントを得たものである。たとえば、ブルターニュの中心地のヴァンヌ市、などの地名がそれである。]

そうしてヴェネツィアの総督はビザンチンからではなく、フェニキアからの遺産であると考えると、パレスチナ地方の古代ともつながりの糸が辿れることになるかもしれない。

現代の西欧の共和制をとっている国、たとえばフランスでは、大統領の職をあらわすのに Magistrature suprême すなわち「最高の法官の職務」といっているが、この場合は憲法に則しての法官を意味するものであろう。古代の、未だ憲法を生むに到ってなかった社会では、憲法にあたるものは「神の律法」であったと考えると、「眼に見えない」法という至高神聖な原理に対する解釈者が、国の最高の者であるとするシュフェテスヘの賓[ひん]概念は自然な発想と思えるのである。

2、カルタゴ人の宗教観

アドニスの丘

古代社会で宗教が占めていた役割の重さと深さは、科学知識が認識の基礎となっている現代人には、想像もできなくなっているのではないかという気がする。

私はベイルートに住んでいた、いまから約20年まえの出来事を想い出す。それはまったく思いがけないことで、私は虚を衝かれた思いをしたものである。

ある休日、私は家族を連れて、レバノン山脈が海に迫っている山ふところのアフカの泉と呼ばれている名所を訪ねることにした。ギリシア神話のなかに取り入れられている、アドニスという美少年が猪に突き刺されて殺されたという場所である。アドニスはその美少年ぶりがヴィーナス (アフロディテ) に恋慕されたのでゼウス主神の嫉妬を買い、猪に化けたゼウスに突き殺される。そのとき流された血でアフカの泉は真っ赤に染まり、飛び散った血は真紅のアネモネになったと神話は語る。その故地が、ベイルートから北上して古代都市跡のあるビブロスに達する手前の山麓にあると伝えられているのである。

当時、アメリカのラスベガスに次ぐ世界で二番目のカジノと称していた「カジノ・ド・リバン」のある岬の手前で道を山側へ向けて入りこむと、坂道にさしかかる。私はそこを登って行ったが、そのうちに道が怪しくなって来た。不安になって私は道の傍で耕作していた老農夫に道を尋ねたのだった。

「アドニスの丘に行くには、この道でいいのか」という私の質問に、しばらくケゲンな顔をしていた老人は間もなく合点がいったとみえて聞き返した。

「ああ、アダムのことですかい。」

そう合点してから、老農夫は、その道を真っ直ぐに登って行くとアフカの泉のところへ出ることを教えてくれた。そこで道をつづけたのだった。

「いま、あの男は何と言ったっけ」と、私は助手席の妻に尋ねた。「アダムと言ったわよ」という返事。たしかにあの老人は「アダム」と言ったのだ。

それは私にとってショックだった。

6000年の昔ながらにこの土地を耕している農民の頭のなかでは、天地創造の神話が生きていて、アドニスはアダムと同一の神となっているのである。おそらく、この古い神話の地の素朴な農民の世界では、彼らに耕すべき土地を残してくれているのは、人類の祖先であるアダムであっても、アドニスであっても、さして不都合ではないのであろうか。

私たちが辿りついたアドニスの故地には、昔の神殿跡と思われるところに小さな石碑があり切石が転がっているだけの丘と、その下の僅かに湧き水が落ちている滝のある谷間があった。そこでは毎年四月ごろになると、レバノン山脈の雪解けの地下水が地中の酸化鉄を流すので赤い水となって流れるのであろう。また、それと同時に丘の上には一面のアネモネの花が咲き乱れる。してみると、アドニス神話というのは、自然現象を説明するためのお伽ばなしだったことになりはしないか。

そんな想いにふけりながら私は人っ子ひとりいない静まった山峡を去ってベイルートに引き上げたが、あとで聞いた話では、レバノンで「アドニ」または「アドン」というのは「わが殿」という意で、キリスト教でいう「主[セニョール]」と同じものであるということだった。してみると「アドニス」という名の由来もほぼ想像がつくのである。そういう訳で、それ以来私は、むかしこの地方にアドンとかアドニスとか尊称されていた豪族がいたのだろう、と思うことにしている。豪族が地方の氏神になった例は洋の東西どこにでもあるはずだ。

バール・ハンモンとモロクの神

以上のような私の極めて素朴な体験を俟つまでもなく、古代人の生活は宗教・神話と一体となっていたのであろう。初めに太陽という万物の生成に不可欠なものが神として崇められるようになったのは、まことに自然なことである。また、この太陽信仰に尾鰭がついて八百万[やおよろず]の神々が生れることになった。こういう宗教心の動向はまったく自然なことに思われる。

古代エジプトやオリエント世界にあった唯一神の信仰がエジプト人の「エル」に帰するというのもまったく自然である。エルとは太陽神であり、ギリシア人にあってはヘリオスになり、ヘリオポリスの語源となるわけである。パリの凱旋門から下り坂になっている大通りがシャンゼリゼー大通りと名づけられるが、これは「エルの園」という意で天国を指すものであることは周知のことだ。エルが唯一神であるとすると、アドニスは後から加えられた眷属[けんぞく]の神ということになる。

カルタゴ人の最高の神はバール・ハンモンと呼ばれたが、この神格は唯一神の性格を保持しながらも、その普遍性と抽象性とは薄められているようにみえる。というのは、旧約聖書にしばしば登場するバールというカナーンの原住民の神は、異神としてイスラエルの民族主義者から排斥されているからだ。このバールがカルタゴでは「ハンモン」という形容詞をつけて崇拝されることになった。

単にバールというと「殿さま、主人、または夫」という意であるが、カルタゴ人がそうしたように「ハンモン」がつくと「香気に満ちた祭壇の主人」の意になる。またハンモンは、ヘブライ語では hammân となっていて、香気というよりむしろ「熱い」とか「真紅に燃える炭火」を指すということである。第一の「香気」の方は、この神の像を拝むとき香を焚[た]くので、その匂いを指すとも考えられるが、二番目の意味の「燃える炭火」の方は、幼児を犠牲として捧げたという遠い音の慣習にかかる火床を指すもののようである。

旧約聖書は、イスラエルの民がカナーンの地へ進出したとき、その土地の原住民が信仰していたバール神を異神として斥[しりぞ]けるように説く民族主義者の言動を伝えている。そして、そのころからバール信仰と幼児を火に投じて神意を鎮めるというモロクの神の記述がはじまるのである。エレサレムのベン=ヒンノムのゲヘナの谷に燃える火は、幼児を投じて焼くための火だったということであるが、カルタゴ人はこの習慣をイスラエルの民と地域を同じくする故郷から持って来たのであろうか。

カルタゴ市街の東端に突き出ていた商業港の岸のサランボオ地区に、エンサレムと同じゲヘナの火が燃えていたことを、ディオドロスというギリシア人の歴史家は伝えている。ちなみに、この史書からフローベルの『サランボオ』は生れている。

ディオドロスが記しているのは、前310年にシラクーサの僣王アガトクレスがカルタゴの城壁に迫った時のことである。そのときカルタゴ市民は、それ以前に自分たちの子供を犠牲にする代りに、金で買い入れた子供を差し出したことをクロノス (バール・ハンモンのことであるが、ギリシア人の歴史家はギリシアの神の名にした) が怒ったものと考えた。

「そのことを反省し、かつ城壁の外に敵が陣を張っていることを、神の栄光を辱めた罰であると思ったのである。それが誤りであったことを悟った (カルタゴ人は) 有力者の子供200人を選んで国の名の下に生贄とした。また、そのまえ身代りの子供を差し出したとして告訴された人びとは、偽の子を差し出した詐欺行為を問われ自身を生贄としなければならなかった。その数は300に達したという。カルタゴにはクロノスの青銅の像があって、手を伸ばして掌を上向けにひろげて、地面へ向けてすべり落ちるようになっていたから、その手の中に置かれた幼児は、燃える火の壕の中へ落ちた。」

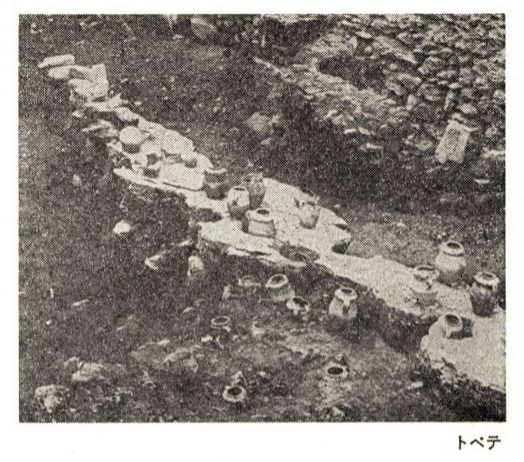

焼かれた人間の骨と灰はトペテと呼ばれる露天の広場へひろげられた。しかし、カルタゴ側の文献には、このトペテという語は見つかっていないということなので、ヘブライ語からの借用語が使われているのである。

カルタゴのトペテが発見されたのは1921年のことだった。その場所は商業港の岸であったが、そこはカルタゴの創設の女王エリッサ (ディドオ) が上陸した場所である。いわば聖地だったので、そこが生贄を捧げるための地に選ばれたのだという。広さはおよそ長さが150メートル、幅60メートルほどであったとされるが、その後の発掘でそこから数千個にのぼる骨壺が出て来た。犠牲にされた子供たちは最年長で12歳、その多くは生れて間もない乳飲み子だったことが判明した。中には動物の骨も多く混じっており、奴隷の子供などを買い取って養子にした上で差し出されたばかりでなく、動物で代用されるようになっていたことも明らかになった。その当時、イスラエルでは、すでに羊などによる代用が合法となっていたのに、カルタゴではこのような代用はまだ非合法でインチキ行為だった。

骨と灰の壺は初めのうちはドルメン式の巨石で覆われていたが、時代が降るにつれて、化粧漆喰で塗りこめた石室に変化し、その前面に、われわれが今日見ることの出来る石碑が立てられるようになった。タニトの像を浮き彫りにした神像の石碑である。

カルタゴ人のトペテは、このほか、カルタゴ人が領有していた植民地のあちこちに発見されている。テュニスの南方のハドリュメート (スース)、シチリアのモティエ、サルディニア島のノラ、カグリアリ、シュルミス、それからシライ山。

このことはカルタゴ人は到るところで、彼らの最高神パール・ハンモンヘの祭祀を忘れることはなかったことを意味しており、カルタゴ人の伝統を守る保守性をうかがうことができるものである。前146年のカルタゴの最後の日に、カルタゴ防衛の将ハスドリュバルの妻は燃ゆる神殿の火のなかに身を投じて死を選ぶが、火に対する特別な信仰を表現するものとして感銘ぶかいものがある。

タニト、陰の女神

フェニキア人の信仰を集めていたアナト神が、ギリシアヘ移るとアテナとなってアテナイ市の守護神となり、カルタゴヘ移ると土着の先住民の影響をうけてタニトと変化したことはまえに述べておいた。

しかし、これらの変化にもかかわらず、常にこの神の神格には、その原流に当るインュタール神の豊饒のイメージは変ることがなかった。エジプトのオシリスに対するイシスのように、陽に対する陰、男神に対する女神という、世界の各地にみられる原始宗教の基本的なパターンが、カルタゴではバールに対する多産の神、アナトという形であらわれたのである。

カルタゴ人のこの女神に対する厚い信仰は、カルタゴ人の足跡を残したところならばどこでも「タニト印[じるし]」と称される石碑に刻まれていることにも読みとれる。この印刻のパターンは、三角形に刻まれた図形が、さらに、その上方には両端をしばしば上方へ向けて曲がった横棒が刻まれる。横棒の上にちょうど人間の頭のような円形が描かれ、いくらか間隔をおいて、その上方に太陽らしい円盤と、それを包みこむような形の三日月が描かれる。この形をみると、すぐ誰にも思い浮かぶのは、長衣を着た女性が腕を差し上げて祈っている姿である。

こういう絵姿は何を意味するのだろうか。フランソフ・デクレは、このような “タニト記号[じるし]” はカルタゴ人の宇宙神観を表現するものである」として、家屋の入口などに魔除けとして使用されていたものであろう、と推定している。

つまり、全能の神であるバールをあらわす円形が上空に輝やいて、それを包みこむようにして三日月がその上方にあるのは、”Tanit pené ” つまり唯一神の反映であるタニトという意であるという。月が太陽の光によって輝くとの認識が当時からすでにあったのである。「バールに面する」ということは、太陽の光をうけて輝くが、自身は自ら光ることはないということであろう。

わが子を犠牲としてモロクの神 (バール) に差出した信心深い両親の祈願をこめた奉納碑が出土している。ハドリュメート (スース) から出土したものには次のように刻まれている。

「バールに面するタニト女神とバール・ハンモンの神に、ジルケッシュとアシャールは、神の祝福の声を聞いたが故に、その子ボドメルカルトを捧げ申す」と。またカルタゴのトペテから出土したものには、「バールに面するタニト女神とバール・ハンモン殿に、神の祝福の声を聞いたが故に、その娘アリシャトバルを捧げ申す」とある。

いずれもきまりきった文句で犠牲に差出した幼児の名を刻んでいたのである。いかにも当時の風潮を示す碑文ではあるが、この決り文句の陰に隠された親たちの悲痛な心情が伝わってきて哀れである。が、現代の私たちからみてむごたらしく思える行為も、古代のカルタゴ庶民にとっては、悲痛ではあるが同時に、あえて大切なものを神に捧げるという清浄な宗教行為であったのであろう。

だが、幼児犠牲の対象であるはずのパール・ハンモン、すなわちモロクの神へ向けての祈願よりも、その陰であるタニトヘ先ず第一に捧げられたのはなぜだろうか。タニトの名の方が先に記されているのである。この疑間に答えてくれる説明は今のところどこにもないようである。あえて想像すれば、優しい女神の方が頼みやすかったのであろうか。あるいはまた、豊饒の女神というイメージが、死の向う側に期待されるものを持っていたのだろうか。いずれにしても、幼児を捧げる親たちの心情は、遠い時間の彼方に風化してしまって、現代のわれわれには見えてこない。

[カルタゴ 第9回 終]