IV ローマとの攻防

1 海に投げられた碇

2 シチリアの戦い

3 ポエニ戦役

4 ポエニ戦役(つづき)

5 今はの際[きわ]の息吹

●内政改革

●ハンニバルの最後の日々

●カルタゴの無花果[いちぢく]

●死闘の六日間

●塩をまかれた都

V カルタゴの六六〇年

1 カルタゴ人の政治学

●アリストテレスのカルタゴ評

●カルタゴの民主制

●ポリピュオスの証言

●ハンノの宴会――選挙運動

●シュフェテスの原像 ̈

IV ローマとの攻防

5、今はの際[きわ]の息吹

内政改革

ザマの敗戦にもかかわらずハンニバルの声望に傷つくことはなかった。弱体化したのはむしろハンニバルを拒否して来た、古い寡頭政治の老政治家たちだった。ハンニバルは、人民議会を背景にして、腐敗した内政にメスを入れるという内政の改革にいどんだ。前196年、すなわちザマの敗戦から六年目に、彼はカルタゴの最高位のシュフェテスに選ばれた。このことは再生を願うカルタゴ市民が国のガンであった政治の腐敗の大改革をハンニバルに托するという決定だった。

ハンニバルは財政をとりしきっている高官に、財政の公開を要求した。ところが、この高官は公開を拒否したので人民議会の喚問をうけて、その地位から追放されることになった。そこで国の財政が白日の下にさらされることになったが、判明したことは、特権階級が法の抜け穴をつくり、私腹を肥し、いかにして権力を握るに至ったかというカラクリだった。次にハンニバルが手をつけたのは、104人からなる委員会の粛正だった。それらの人びとは、初めは「その値うち」(アリストテレス) によって選ばれた人たちであったが、終身職とされているうちに、官職は腐敗の温床となっていた。ハンニバルはこの官職を選挙によることに改め、その任期も一年として再選を禁じることにした。思い切った大改革だった。ハンニバルは、こういう改革によって、新しい税を導入せずとも一万タレントの賠償金は支払えるものと踏んだのである。

この様子をローマから見ていたローマ人たちは、その余りにも急進的な改革に不安の念を抱くようになった。そこでハンニバルの追放という工作が行なわれたのである。ハンニバルは敗戦国の身の上を思い知らされた。そして改革の雄図も空しく、翌年の前195年、東方へ向けて亡命の旅に出ざるを得なくなったのである。

ハンニバルが内政改革に取り組んだのは、真の民主主義をもたらそうという高度な政治哲学からのみ発する行為であったということには疑間がある。かといって、旧い商人貴族に対する個人的な憎しみからだけだったとも言い切れない。商人貴族の特権者たちが、ローマから押しつけられた賠償金の額の大きさに嘆いているとき、ハンニバルがカラカラと笑い出したという話を、ティツス・リヴィウスは次のように書いている。

「あのように長い戦争の結果、疲れ果てていたカルタゴでは、第一回の賠償金の支払いに困り切った評議会の面々は大粒の涙を流したが、そのときハンニバルは笑っていたという話である。これを見てハスドリュバルという男が、あの人たちの涙の原因[もと]となった者 (敗戦の責任者、すなわちハンニバルのこと) が、笑うとは何ごとだ、といってハンニバルを強くなじったという。するとハンニバルは答えて言った。

『もし人の心の底が、人の顔や表情のように外から見えるものなら、あなたが非難しているこの私の笑いは、喜びから来るものではなくて、われわれの不運に心が乱れた結果であることが分るでしよう。涙を流すべきというのは、われわれが武器を取り上げられたとき、わが国の船が焼き払われたとき、外国に行って戦争してはならないと禁じられたときが、まさにその時だったのです。私的な商売の話を公的な不運と取り違えてはならないのです。商売の話は金を損しただけのことで、われわれの胸をえぐるようなことではないのです』と。」

武将であるハンニバルにはカネ勘定など問題にならなかった、ということだろうか。とすると、さきの内政改革という問題意識には、民主主義の徹底というような理念があったという受け取り方には、やや無理があるようにみえる。そこにあるのは商人階級に対する侮蔑と、いくらかの正義感であるような気がする。

だが、この話はまた、古代社会の市民の国家意識がどんなものであったか、という実体を明らかにしてくれる。プラトンやアリストテレスのようなギリシアの哲学者の住んでいたヘレニズムの世界ならいざ知らず、少なくとも商人国家であったカルタゴの実態は、実利的な現世主義であったことをこの逸話は暗示しているように思える。

戦争請け負い人としての武将、それからその下で戦う戦利品目当ての傭兵群、そして敗戦となれば賠償金支払いのために自分たちの私財が減ることを恐れる富裕な商人、そういうものがカルタゴの実態だったのだろうか。

ところで、ローマはハンニバルの改革の実態を調査するための調査団を派遣することを決定した。ハンニバルは調査団の到着を待たずに逃亡の旅へ出立した。

ハンニバルの最後の日々

しかしハンニバルは、ただあてずっぼうに逃避したわけではなかった。目的はやはリローマ打倒のひとことにあった。

シリアのセレコウス王朝 (アレキサンドル大王が遺した王国のひとつ) の客人となって、領土拡大の夢を追っているアンチオコス王とともに手を組んで、ローマと戦おうというのが彼の目的だったのである。

しかし小心者のアンチオコスはハンニバルの大計画にはついて行けなかった。ハンニバルが考えていた軍事最高顧間というような地位ではなく、ハンニバルが与えられたポストは参謀部の相談役とでもいうべきものだった。だから、前190年にローマがシリアに攻め入って来たとき、数の上ではローマに勝りながら、弱気のため勝機を失い、ローマに小アジアを譲り渡してタウロス山脈の東に引き込むことになってしまった。

ハンニバルは失意のうちに、今度こそローマの眼をのがれるという逃避の旅に出ることになった。行きつく先は、小アジアのビテュニアという小王国だった。当時ビテュニアは隣国のベルガモンと交戦中だったので、この作戦指導と都市計画などの仕事をさせられたという。

前183年、ハンニバルは65歳になっていた。ある日のこと、ローマ元老院の代表者と名乗る男がビテュニアの王宮を訪ねて来た。この男の表向きの任務は、ビテュニアとの国境問題を話し合うためだとされていたが、じつはハンニバルの身柄ひき渡しの要求が真の目的だった。ハンニバルはそのことにすぐ気づいた。ビテュニア王にローマの要求を拒否するだけの度胸がないことも彼には分っていた。

そういうある朝、ハンニバルは自宅の回りが見張られていることに気づいた。そこで彼は自分に残された道、すなわち自ら毒を仰ぐという自由を選んだのだった。悲運の死であったが、それはカルタゴの暗い運命の前兆だったのである。

カルタゴの無花果[いちじく]

ザマの敗北によってローマの元老院から押しつけられた苛酷な条件の下に生きつづけなければならなかったカルタゴは、すでに刑の執行を待つ死刑囚のようなものだった。

しかし、その運命の苛烈さにもかかわらず再起の道はなかったわけではなかった。それは経済の復興だった。ザマの会議のあとの約半世紀つづいたローマとの平和の間、賠償金を払い「奇跡的な経済復興」をなしとげようとしていた。そのため市民たちはじつによく頑張った。

海上交易の道は禁じられていたのでカルタゴ人は、温暖な気候と肥えた土地のもと、生産性の向上を目ざして身を粉にして働いた。そのころのローマの農業は幼稚きわまるものであったが、それに引き換えカルタゴの農業技術はすばらしく進歩していた。ローマ人が「ポエニ式手押車」と呼んだ脱穀機や木製の無輪鋤など、カルタゴ人は天才的な発明を駆使していた。

カルタゴは着実に賠償金を支払い、やがて自主独立の訪れる日もなくはないとの希望の道が見えてくるかにみえた。そのとき、その道のまえに立ち塞がったのが80歳を超えていたローマの老カトオである。彼は心底からカルタゴを嫌っていた。ともすれば、ローマの海外活動に難色を示すモンロー主義者たちを激しく非難して元老院で雄弁をふるった。カトオはカルタゴから持ち帰ったという、まだ新鮮なイチジクの実を振りかざして「御存知かな、この果物はカルタゴで3日まえに採れたものじゃ。敵はわれわれの城壁のすぐ近くにいるのじゃ」と言い、演説の最後は、必ずこう締めくくったということである。「そうだ今こそ、私は言う。いや何べんでも言う。カルタゴは亡さねばならん。」すなわち「デレンダ・エスト・カルターゴ」である。この話はプリュタークが記しているところから有名となったアネクドートであるが、この話に疑間を投げている人たちもいる。

つまリカルタゴの農業技術の先進性に恐怖を抱いていたローマ人という図式だけでは説明できない、という考え方があったということだろう。ポリュビオスの見方は政治改革に視点をおいている。

「カルタゴでは、人民の声が議論の際に優位を占めるようになっていた」

当時、ローマの政治が少数の新興貴族の出身のものによって牛耳られていたのに反して、敗戦で憔悴しているはずのカルタゴでは、先のハンニバルの改革でみたように、大衆による直接民主主義が政治の決定に力を発揮しはじめていたというのである。とすれば、ローマの保守派にとって脅威となるはずである。民主化の波がローマにまで感染したら困るのだ。

また、カルタゴの隣にいる野心満々のヌミディア王マシニッサの存在も気になる。ローマがカルタゴを打ち倒すまえに、この老野心家に繁栄したカルタゴの富を奪取され、北アフリカの強大国になられたら、カルタゴにも劣らず厄介なことになるだろう。シルト (現在のリビアとチュニスの国境地帯で、最近アメリカの第六艦隊が対リビア作戦を展開したシドラ湾はこの沖である) からモロッコの東端までひろがる大国になる可能性を秘めていたからである。

とにかく、前151年になってカルタゴがその賠償金を払い終る時点が危機の焦点であった。ローマに対するツケをすべて払い終って、身軽になったカルタゴは、余裕の生じた財力をどこに投資しはじめるか。そのことが、ローマにとって恐ろしかっただろうことは、納得の行く説明である。

フランソワ・デクレ教授★は、そこでこう書いている。[★François Décret 北アフリカ史の専門家。現在リヨン市のジャン・ムーラン大学の歴史学教授。著書に『マニ教下の北アフリカ』『カルタゴ、または海の帝国』などがある。]

「いろいろな仮説が可能であるが、しかしもっと深刻な理由は他にあったのだ。イタリアの海運業者と貿易業者たちは、西地中海の権益を決定的に手中にして、自分たちの特権的な利潤を確保したいと欲していたのである。」

じじつ、前201年のカルタゴ降服の際の約定によれば、商船隊を所有することは禁ぜられてはいなかった。そして、カルタゴの海上航海の経験と技術は誰の目からみても他の追従をゆるさないものがあったのだ。

「ローマの海運業界を支配していた財政当局の最大の利害は、カルタゴの港の存在にあっったから、これを壊滅することが重要な問題だった」

と、デクレは結論している。

が、ともかく、老カトオの演出は間もなく効果を現すことになった。前150年の春になって、マシニッサの軍がカルタゴの西方に出没して市民に不安を与えたので、カルタゴも意を決して実力でこれを排除しようとしたのだった。これがローマに口実を与えることになった。和平協定の違反だ、というわけである。カルタゴは、日本がさきの敗戦の直後、軍隊の所持を禁じられていたのと同様、武器を取って他国と戦争をすることを禁止されていたのである。ローマとしては、前201年の協約を厳格に監視していれば、やがてカルタゴは自然消滅に向うだろうと踏んでいた節がある。

というのは、カルタゴはローマの怒りを知って使節団を送り、その要求を打診させたのだが、ローマは次から次へと難題を吹きかけてきたからである。

最初に要求してきたのは、カルタゴの元老院と100人委員会の息子300人を人質としてローマに送れという要求だった。カルタゴ人はやむなくこの要求をのんで息子たちを人質とすることにした。子供を見送るため埠頭に集まった母親たちの姿は涙をもよおす光景だったという。

次に出て来た要求はカルタゴにまだ残っている武器の引渡しだった。カルタゴは、この要求も入れて引渡しに応じた。ポリュビオスの記述によると、20万本の刀剣類に2000もの投石機が引き渡されたという。

もうこれ以上の要求はないだろうと、カルタゴ市民は勘忍袋の緒が切れそうになるのをじっと我慢していたが、最後の要求は、とうてい受け入れることのできないものだった。

年が明けて前149年になってから、ローマから二人の執政官がローマ軍の基地になっていたウチカに軍隊を率いて上陸した。ローマは、今度こそカルタゴの最後の弱音が聞けるだろうとタカをくくって次のような最後通牒をつきつけたのである。

「カルタゴを立ち去れ、そして海岸から15キロの内陸のしかるべき場所に住民を移せ。何となれば、われわれは諸君の市を破壊することに決定したからである。」

これを聞いて驚きのために気も動転しているカルタゴの使者に、執政官のなかの年長の人物が、口頭でこう説明をつけ加えたという。

「あの海を見ていたら昔の偉大な時代を想い出して、シチリアやサルディニア、それにスペインを侵したころの、あの過ちをまたやらかすことになりかねない、とすれば再び不幸に見舞われることになる。農民になれば海洋の強国であるより安全なはずである。なぜなら、海上権は今後はローマのものとなるのだから、カルタゴ人にとっては畑仕事に精を出していた方が増しなんだ、アフリカの内陸でな。」(アピアヌス『リビア記』)

この言い草はローマの地中海征覇の意志を何よりもよく語っているとみていいだろう。デクレ教授の説の正しさはこの説明から裏づけられる。

しかし、カルタゴの市[まち]は農村地帯の中心になるために造られたものではなかったのであるから、祖先フェニキアの神に捧げて来た犠牲の眠るトペテの霊に対して、港を捨てることは到底できる業ではない。ここへ来て遂にカルタゴ市民は死を決意した。

死間の六日間

20万のカルタゴ市民は火の玉となって立ち上がった。引き渡してしまった武器に代るものを新しく造らねばならない。老いも若きも、男も女も、夜を日に継いでの突貫作業で、一日のうちに楯100個、剣300振り、槍500本、カタパルトのための1000本の矢がつくられたという。しかもそれは専門職の仕事ではなく、まったくの素人が参加しての成果だった。カタパルトの紐を造るのに、綱の材料がないので、女たちの髪が集められたという話もある。

ティールから来た美しい女王ディドオの開いた海の市[まち]についに最後の時が迫っていた。だが、この時から三年も持ちこたえたことには、ただ驚くほかはない。それくらいカルタゴにめぐらされた城砦は堅固であり、それを護る人びとは勇敢だったということだろう。

ローマ軍は、その司令官を何べんも替えねばならなかった。最後に総司令官に任命されたのがスキピオ家のアフリカヌスと渾名されたエミリアヌス・スキピオだった。スキピオは彼が師と仰いでいたギリシア人の歴史家ポリュビウスを伴って来ていた。このときポリビュオスの残した記録はその後失われたということであるが、幸いにしてアピアヌスの引用の形で残っている。

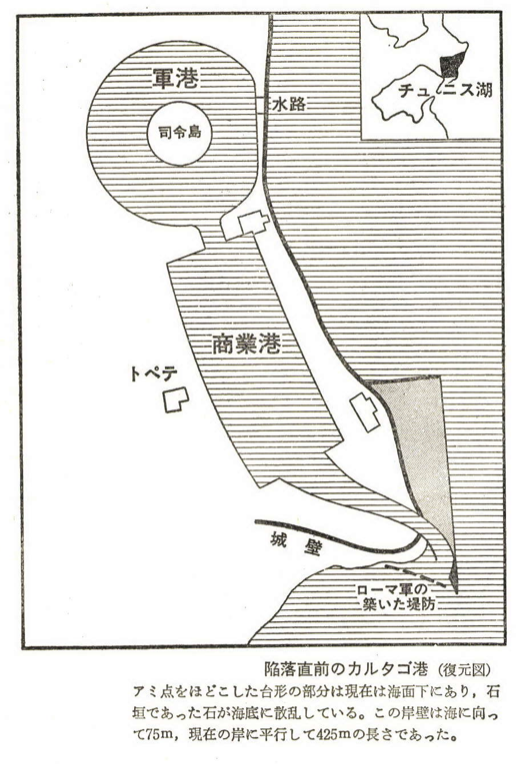

ローマ軍は材木を運んで来てカルタゴの西端にヤグラを組立てたり、また商港を閉鎖するために港の前面に堤防をきずくなどの土木工事を行なわねばならなかった。これに対して、カルタゴ市民は商港の後方にあって出口のなかった軍港に水路をつけるべく運河を掘り、50隻の軍艦を急造して沖へ向けて船出させ、カルタゴ海軍の最後の海戦を行なった。それは凄まじいまでの海の民の執念だった。

カルタゴを訪れる20世紀のツーリストは、軍港にある島の傍に狭い水路を見て、これがそのときのカルタゴ軍艦の水路であったかと驚くばかりである。見ると、狭い水路の底に投げ捨てられている岩石の上で小魚やカニが遊んでいるのである。

それはともかく、ローマ軍は三年ののち、ようやく市内に突入することができたが、エシュムーンの神殿に至る細い坂道は死闘の六日間の戦場となった。そのとき最後まで残っていたカルタゴ市民は約五万人とされている。飢えて力の尽きた市民は最後の力をふりしぼって六階建の建物の上から石など手当り次第に、坂を登ってくるローマ兵めがけて投げつけた。坂には屍に混じって半死半生の負傷者が累々と重なり、生きたまま溝に投げこまれるものもあった。

とうとう最後の日が訪れた。五万の男女や子供たちは空腹に悩まされ、長い籠城でやせ衰え、手足は垢だらけであったことだろう。最後までビュルサに立て籠っていたものも、ついにはその場所から出て助命を乞うたが、彼らを待ちうけていたのは奴隷の運命であった。その場で値がつけられて売られて行ったと伝えられている。

戦いのはじめからカルタゴ軍の指揮をとってローマ軍を悩まし続けたハスドリュバルは、最後の瞬間になって降服を申し出て許された。スキピオは彼を礼をつくして迎えいれた。彼はのちにローマに連れて行かれるが、安楽な余生を送ったことになっている。

最後まで降服を拒んだ者たちがいた。ローマ軍を逃亡してカルタゴ軍に投じた兵士や、何らかの事情のある900人の人たちだった。その中にはハスドリュバルの妻と子供が交じっていた。この人たちは丘の頂のエシュムーンの神殿までつづく60段の石段を一歩一歩追いつめられ、最後には神殿に火を放って、燃えさかる炎のなかに身を投じた。

ハスドリュバルの妻は、お祭りの日の晴着を身にまとって神殿の前面にあらわれ、夫の卑怯な行為をののしりながら、まず子供たちを火の中へ押しやり、自らもつづいて火の中へ消えたという。カルタゴを開いた女王ディドオに倣ったのである。

この本の冒頭にも書いたように、市はまる17日のあいだ燃えつづけた、この火を眼にしながらスキピオはホメロスの『イーリアス』の句を口ずさんだという。

「いつかは聖なるイリオンが亡びる日がくるだろう。そしてイリオンと共に、プリアモスも、また槍の巧みな使い手だったその人民も亡びるであろう。」

イリオンというのはトロイアのことであり、プリアモスはその悲劇の王である。その所に居合せた、スキピオの友人であり師であるポリュビオスが、それを聴いて、それはどういう意味かとたずねると、スキピオは答えた。

「ローマの運命も、いつかはこうなるのだよ」

と。いかにも出来すぎたドラマチックな挿話であるが、これは現場にいたポリュビオスが書き残している話であるから信ずるより外はない。

塩をまかれた都

カルタゴが燃えつづけているあいだ、ローマでは戦勝の祝祭が催された。元老院は急いで使者を送り、この呪われた港をアフリカ領の一部に組み入れることを宣し、死の街と化した廃墟に呪いの言葉を投げ付けた。壊れずに未だ立っている物は、ことごとく破壊され、スキピオはこの土地を永遠に魔神に捧げるものとし、人の立ち入りを禁止して、塩をまかせたということである。

だが、永遠に人を近づけないというスキピオの誓いは長くは守られなかった。そのときから二、三年ののちにはローマ人の入植がはじまったのである。そしてローマの全盛期になると、この市はアフリカ最大の都市として繁栄することになる。

カルタゴを訪れる現代のツーリストは、海をのぞむ海辺の台地の上に繰り広げられたローマ人の贅沢な暮しぶりの痕跡を見ることができる。浴場のあと、そして腹いっばい食べては、それを吐き出してまた食べるための大理石づくりの寝台と、嘔吐物を流したという溝のあとを見ることになる。

V カルタゴの660年

1、カルタゴ人の政治学

アリストテレスのカルタゴ評

フェニキア人は東方[オリエント]の古い文化を西方に取り次ぐという仲介者の役割を果した。フエニキア文字によるアルファベットの発明はその最も顕著な功績である。しかし、彼らをどこそこの国民と呼ぶことは不可能である。彼らは「ティールびと」であり「シドンびと」であってフエニキア国民ではないからである。

カルタゴも、そういう古代都市国家のひとつであったが、やがて「海の帝国」という名で呼ばれるようになる。海外植民地の広大なひろがりと、その連絡と安全を保障することのできた強大な海軍を所有したことは帝国の名に値するものであったのだ。

では、このような強大国となったカルタゴの内政・外交など、どういう仕組になっていたのだろうか。次に同時代人の証言をみてみることにする。

アリストテレスは、その『政治学』の第2巻第11章でカルタゴの政治体制にふれて次のように書いている。

「カルタゴ人は、多くの点で、良く治まっているとの評判で、彼らの国制は他に比べて優れている……カルタゴの制度の多くは良好である。それは国の制度がよく出来ていて人民の支持を得ていたという証拠である。注目すべきことに、そこには反乱もなければ、僣王の生れたこともなかった。

「その制度はラケダイモン (スパルタ) の国制によく似ている。政治団体の行なう会食はピヂチアのものに似ているし、104人の行政官制は、スパルタの五人官制に似ている (しかしスパルタでは第一次移民のなかから選ばれるに反して、カルタゴではその人の値打ちで選ばれるのでカルタゴの方が勝っている)。王 (シュフェテス) と古参者の評議会 (元老院) はスパルタのものと同じである。だが、そこ (カルタゴ) では王たちは同一家族から出ることがないばかりか、ある特定の家族だけから出ることもないから、この方が優れている。そしてもし優秀な家族があるとしても、年齢によるのではなく選挙でえらぶ……このような国政は民主制[デモクラシー]の性格と、寡頭制[オリガルシー]の性格とを兼ねそなえている。民主制という点を挙げれば、王は、元老院とともに、ある案件を人民に提示するか、しないかを、全員の承認を得て決める権能をもつ。そうでない場合は、人民がそれらの問題を決定する。王および元老院が提出した案件についていえば、政府の決定を聴取する権利を人民に与えるだけでなく、権威をもって裁決する権能をもっていて、すべての市民は、提示された提案に反対することも出来る。こういうことは他の国の国制には存在していないものである。

「他方、多くの重要な問題を裁決する会員制度による五人委員会[ペンタルシー]には100人委の議長を選定し、議長の権限を他の議員よりも長期に亘って執行することが許される (というのは、議員は解任されてからも、また新議員になってからも、事実上の権限をもっているからである)。これが寡頭制の性格があるという点である。しかし、貴族制の性格のあることも認めねばならぬ。というのは、100人委議員は無報酬であり、籤で決めるようにはなっていないこと、それからスパルタにおけるように、各評議会が案件を割当てられて別々に裁定するようにはなっていないからである。

「しかしカルタゴ人の政治制度は、どちらかというと、貴族制から寡頭制へと傾き勝ちだと一般にはみられている。それは議員選挙に当って、ただその値うちだけでなく富の状況が考慮されるからである。というのは貧乏なものは良い議員になれないし、また必要な余暇を持たないからである。従って、富の高によって選ぶことが寡頭制の原則であり、その人の値うちによって選ぶことが貴族制の原則であるとすれば、カルタゴにおいて採用せられていた憲政の規則は、いわば第三の混合制だったといえる。何故なら選挙に当って、特に王とか将軍とかいうような最高の位階の高官を選ぶ際に、上記の二つの条件が考慮されていたからである。とは言え、このように貴族制の原則をゆがめたのは制度制定者の誤算であったと考えてはならない。……じじつ、その地位をカネで手に入れたものは、権限の執行に当って利益を生むようにする傾向が出てくることは当然である。……また同一人が多数の議員職を兼ねることが、カルタゴで流行していることは、その欠点であると見倣すこともできる。……カルタゴ人は寡頭制をもちつつも、市民がカネを蓄えるのを出来る限り避けるべくつとめている。彼らは定期的に市民の一部を従属都市に送っている。こういう治療薬の助けを借りて、カルタゴ人はその国制の健全な維持をはかっているのである」

以上、長ながと引用したが、これを読んで感じることは、アリストテレスの批判の新鮮さである。まるで現代のどこかの国の政治批判としてみてもぴたりだ。ということは、科学技術などは進歩したけれど、政治の世界には眼に見える進歩がないということだろうか。今もって、先進国といわれる国ぐにでも、代表民主制や直接民主制の可否の議論が絶えることがないからである。

アリストテレスの右の評言に加えて、アンクサンドリアに居住していた地理学者のエラトステネス (前284〜192年) の有名なコメントを付けるなら当時カルタゴが得ていた国際的評価が完成する。

「カルタゴ人は良い国制を持っている。こういう人たちを野蛮人と呼ぶことはできない。」