「忘れ物を受け取りに来ました」

西中野駅の忘れ物取扱所で、カウンターの向こうに立っている事務員に、僕は言った。

「どういったお品物でしょうか?」

鉄道会社の制服を身にまとった事務員は五十歳そこそこだった。わずかに残っている髪の毛が後ろと横から寄せ集められ、碁盤の目のようにまばらな網目をなしており、禿げた頭頂部を覆っていた。

「本です」と僕が答えると、

「題名は?」と事務員が聞いてきた。

「村上龍の『コインロッカー・ベイビーズ』、文庫版の下巻です」

「いつ頃お忘れになられたのでしょうか?」

「昨日の一六時頃ですね」

忘れ物をした時に目の前にいたのに、彼が僕のことを覚えている様子はなさげだ。何十人もの受取人が毎日来るので当たり前のことだろうか。

最初にこのカウンターへ来たのは昨日、ドローイング・タブレットを特別快速で忘れた後だった。いつも持ち歩いているタブレットが手元にないことに気づき、鉄道会社の首都圏中央忘れ物取扱所に電話したところ、誰かが西中野駅の事務所に届けてくれたことを伝えられた。そして受け取りに行った時に、対応してくれたのがこの事務員だったのだ。

帰りの電車で、タブレットに壊れたところはないかデッサンを描いて確かめていた。そのためか、家の玄関でコートを脱ぎ、本をいつも入れているポケットに手を突っ込むまさにその瞬間まで、昨日、日がな一日読み耽っていた小説を取扱所で置き忘れたことに気が付かなかった。妻の夕食を用意した後、戻るにはもう遅かったので、翌朝いの一番に、また忘れ物取扱所に舞い戻ってきたというわけだ。

「どちらでお忘れでしょう?」

「カウンターに置きっぱなしにしてしまったんです」

「どちらのカウンターでしょうか?」

「このカウンターですよ」と、自分と事務員との間を仕切る、この部屋で一つだけのカウンターを指差した。

事務員の視線は僕の指を追い、カウンターのところで停まったが、彼が口を開くまで多少の時間を要した。

「……こちら…?…こちらの事務所内でお忘れになった、ということで、よろしいでしょうか?」

「そうです。まさにその辺りですよ」と、カウンターの上に置いてある彼の手を指差した。

事務員は額に皺を作った。まばらな網目は動かないものの、むき出しの頭皮だけが引っ張られ、やけに目立っている。「でしたらお客さん、あいにくこちらではお預かりしておりません」

「そうですか。ここで忘れたとはっきりと覚えているんですがね。あなたが中年の女性に傘の件で対応されている間、僕はその本を読んでいたんです。その女の人は茶色のウール・コートを着ていて、大きな眼鏡をかけてましたよ。届出用紙を書いていたとき、ちょっと目を離して置いてっちゃったんです」

「ええ、おっしゃることは疑っておりません。しかし、こちらにはないのは間違いありません」

「誰かが持って帰っちゃったということですか? そんな――」

「いいえ」と事務員は遮った。「ただ、ここでお忘れになられたものに関しては、この場ではお預かりしていないと、そういうことなんです」

「じゃ、どこで預かってもらっているんですか?」

「忘れ物取扱所の忘れ物取扱所でございます」

「わすれも……。何ですって?」

「規定により今朝、そちらに届けているはずですが、私自身が書類にサインした訳ではないので、はっきりとしたことは分かりかねます。いずれにせよ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません」と事務員はそつなくお辞儀をした。

思わず僕は、結婚指輪を親指で回した。緊張している時の癖が出たのだ。

「僕の本を別の所へ送ってもらっているなら、そちらに電話します」と僕はスマホを取り出した。「番号を教えてください」

「あいにく番号の記載はございません」

内線しかないという意味だろうと思い、少し腹を立てながらも、

「だったら、ちょっと調べてもらえませんか?」と、僕は事務員の後ろにある、机上で開いたままのラップトップへ顎をしゃくった。

「ご対応したいのは山々ですが、残念ながらデータベースでは検索不可能となっております」

「あぁ、そうですか」この会社が直営する事務所の電話番号にアクセスができないとは信じられなかったが、追求する気にはなれなかった。「それなら住所をください。すぐに電車で向かいますので」

「あいにく、今のところは住所の記載もございませんでして」

「住所も教えてくれないんだ?」

「存じておりません」

「はっ? 何だって、そっちの――」

「記憶が失われている訳でございます」と、あたかも恥を認めさせられたかのように、事務員は苦しみをうかがわせる目つきで、上ずった声で遮った。それから、落ち着き払った口調で「数か月前から」と付け足した。

「記憶? 記録の言い間違いじゃなく?」

「まさしく記憶です。データ上の記録もそうでございますが、それ以上の問題でして、職員も含め、組織として記憶が一切残っていないのです」

困惑のあまり微動だにできず、しばらくの間、思考停止してしまった。

「えーと、要は、住所なりなんなりは誰も覚えていないと?」

「ええ。報告書によりますと移転計画が実行されて以来、そのような状況が続いているようでございます」

「……移転計画が実行……?……何? わけがわからないよ!」

事務員は、同感という意味か頷いた。首を上げると一瞬、まばらな網が頭頂部からもたげたように見えた。

「じゃ……僕にどうやって見つけろっていうの?」

「それがわかっておられれば……」と事務員は、それ以上話したら失礼に当たるとでも思っているかのように、途中で話すのを止めた。

「結局、僕の本はどうしたらいいんですか?」と腹ただしげに言い、僕は本を置いた場所を再び指差した。

「大変申し訳ございません」と同情しているかのような酸っぱい顔で、事務員は深々とお辞儀をした。頭が下がっている時に迷路のようならせん型のパターンに禿げたつむじが一瞬みえた。「大変恐縮ですが、お待ちになっているお客様もいらっしゃいますので」

振り返ると、僕の後ろで、モデルのような女性が並んでいることに気付いた。ジーンズを履き、赤いエナメルのベルトをつけ、シルバーの生地に北京ダックがプリントされたブラウスを着ている。こんなことで待たせているのは申し訳なく感じた。古本なら百円かそこらで買えるのだ。そんなもので大騒ぎを起こす意味など、どこにあるだろう?

*

綺麗な女性も目の前におらず、さりとて何か読むものも持っていない帰りの電車の中、無聊をかこちながらさっき起きたことを思い返しているうちに、段々腹が立ってきた。いい加減としか思えないルールによって困らされたことは、これまでにも何度となくあった。まだ保証期間内だったのにもかかわらず、僕が別の都市へ引っ越したというだけで不良品のコンピュータを製造会社に修理をしてもらえなかったことがあったし、誤記を二重線ではなく三重線で訂正してしまったことで、不動産屋に長い申請書を一から書き直させられたりしたこともあった。ほとんどの場合は肩をすくめ、すぐに諦めた。けれども、置き忘れたこの小説は、ストーリーがクライマックスに差し掛かっている、という期待感も手伝い、続きが気になって仕方がなかった。どれだけ考えても、忘れ物取扱所で忘れた物を、わざわざ別の場所へ移動させる理由は、想像だにできなかった。まるで下水処理場内にあるトイレのために別の下水処理場を設けるようなもの、あるいは銀行員の給料を納めるための別の銀行を興すくらいにはナンセンスだ。考えるだけで目眩(めまい)がした。

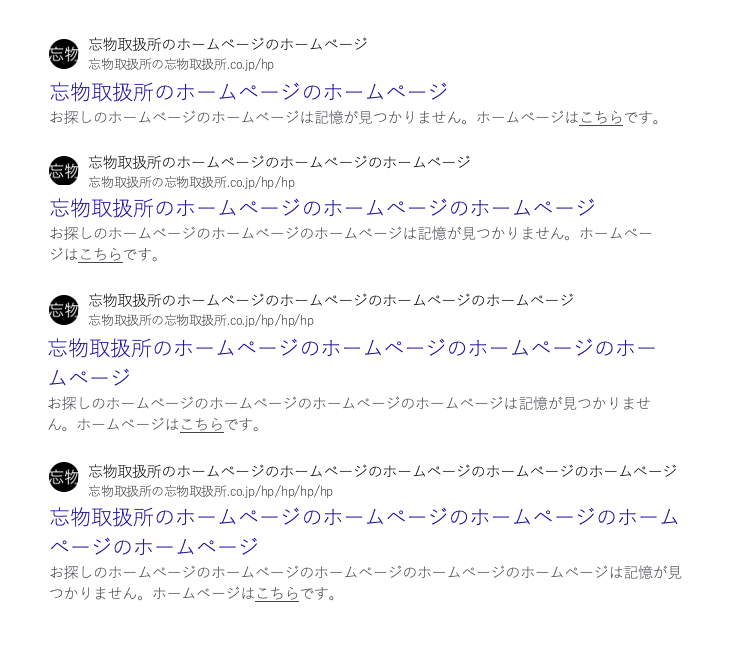

玄関をまたいだ時にはもう朝の十一時頃だった。妻が法律事務所から帰ってくるまでだいぶ時間があったので、溜まっていた洗濯物とシンクの食器には手を付けず、ダイニングテーブルの前に座り、スマホで“忘れ物取扱所の忘れ物取扱所”と検索してみた。検索結果が何十万件も出るのを見てワクワクし、すぐに一番上にあった第一件目に視線は釘付けになった。「忘れ物取扱所の忘れ物取扱所」、URLは「https://忘れ物取扱所の忘れ物取扱所.co.jp」とある。しかし、クリックしてみるとその先は空白のページで、上に短い文章が書いてあるだけだった:

「お探しのホームページは記憶が見つかりません。ホームページはこちらです」

どういうことだろう。ウェブデザインについては詳しく知らないが、リンク切れなどの場合には普通「記憶が―」ではなく、ただ「404 Not Found」のはずだと思っていた。とにかくハイパーリンクをクリックしてみると「https://忘れ物取扱所の忘れ物取扱所.co.jp/hp」に飛んだ。しかしページは先程と同様に空白で「お探しのホームページのホームページは記憶が見つかりません。ホームページはこちらです」とある。

少々、不吉な予感がした。怪しいサイトに踏み込んでしまい、ウィルスに感染してしまったのではないか、と怖くなり、検索結果へ戻るようにクリックした。初めて最上の一件の下の結果に目を向けた:

この繰り返しは、二十件を上限に設定しているページの一番下まで続いていた。検索結果の次のページに行くまでもない。ただただディスプレイに向かって、ギョッとした目で、微かに頭を振ることしか出来なかった。ホームページのホームページというものがあるのだろうか? このやり方では何も見つからないことは明らかだった。

中央忘れ物取扱所へ改めて電話しようと思った時、奇妙な音が部屋中に響き始めた。最初はとぎれとぎれのハミングのような、鳥の鳴き声のような音だったが、間もなくどこか遠くで鳴っている電話の合唱のような、無調の旋律に変わった。聞いたこともないような音に、身体中に鳥肌が立った。音量がそこまで大きくはないものの、うっすらとした膜のように空気を覆い、耳というより毛穴を通して意識に入ってくるように感じられた。

その旋律に呼び覚まされたかのように、ある光景、ある記憶が現れた。あたかも成層圏に達するかというほどに高くそびえる母が、眼前で僕を見下ろしながら、僕が耳にしたくないようなことを話している――本当の父親は、時々キャッチ・ボールを一緒にしてくれたプロの水泳選手ではなく、嫌いだった小学校二年の時の先生なのだと。その一年前には、数年間一緒に住んだはいいが、ガンで亡くなってしまった男の人ではなく、水泳選手こそが本当の父親であるとも告げられていたけれど、今回はその嘘の告白が実は嘘だった、ということになる。七歳の僕にこの報告をする場所として母が選んだのは、西中野駅の忘れ物取扱所のようだったが、先ほどと違って受取人の長い列ができており、壁や机などが新しく見えた。僕に何か用でもあるのか、「ちょっと、ちょっと」と誰かが繰り返し言ってきていた。母から目を離せば怒られるのはわかっていたので、正体を確認したいという衝動を僕は抑えた。

「聞いてるの?」気が散っていることが、母にバレてしまった。

なぜ、このタイミングで、ここで、そんなことを聞かされなくてはならないのかわからなかった。それでもとりあえず、厳しい顔をした母を見上げ、涙ぐんだ目で頷いた。鼻をほじろうと、つい左手を動かした。

「やめなさい!」とすぐに察知した母に怒鳴られ、手を空中で停めた。公の場で鼻をほじることがいけない、というよりも、母が咎めたのは、左利きでなくなるように何年も訓練させてきたのに、僕がつい左手を動かしたからだ。おかげで思春期の頃までには両利きになっていたが、いかにも中途半端で、イラストを描くなど器用さが求められる仕事をする時は、左手に少しでも偏ると、今でも罪悪感に苛まれる。幸い、鼻をほじる癖だけは結婚してから指輪を回す癖に代わって完治している。

「いい子」と母が頷き、「トイレに行ってくるからここで待ってなさい」と言い残して、部屋を出ていった。

独り取り残された僕はむせび泣くのを抑えられず、そのまま首を前に垂らしていた。

「ちょっと」とまた声がするので、涙でぼやけた目で部屋を見回した。呼んでいるのは事務員だった模様だ。さっきの人物よりは二周りほど若く見え、禿げていた部分はふわっと蜂の巣のようになっている。モゾモゾと口が動いているのはわかったものの、意味は判別できなかった。意識がアパートに戻ろうとしていたせいだった。汚染された間欠泉から湧き出す汚泥のごとくに、ずっと心の奥底に埋もれていた感情が浮かび上がり、気付けば僕は、床の上で丸まって泣いていた。ありえないほどリアルな過去の記憶から脱するため、今の自分が実際にいる場所まで、全力で意識を戻そうとした。僕を支配しているメロディを止めようと、よろめきつつも立ち上がり、耳を頼りに音のする方へ向かってよたよた歩いた。玄関の向こう側から響いているようだった。必死だったので、覗き穴も確認せずドアを開けてしまった。

廊下には青年が立っていた。背が小さくやせこけている体に、色あせたスリムジーンズを穿き、派手な格子縞模様のシャツを着ている。口をぽかんと開いており、胸と喉が震えているので、謎の旋律は彼の歌声だとわかった。歌っているのを邪魔されたのが気に食わないと言わんばかりに、戸口で立っている僕に向かって眉をひそめた。

「歌うのをやめてくれ」と息切れた声で言った。「頼む!」

すると後ろから、ガラスが割れる音、次いで床が揺れるような衝撃音がした。振り返ると、別の青年が、粉々になった窓の破片が散らばる床の上でうつぶせになっていた。

「何を――」と拳を握って向かっていったが、出血しているのを見ると同情してしまい「大丈夫か?」と聞いた。

「俺はお前に助言を与えるためにやってきた」と言いながら、男が腕立て伏せをするかのようにぐいと立ち上がると、背中に溜まった破片が床に落ちた。

「えっ?」

「俺はお前に助言を与えるためにやってきた」と同じことを言った。背が高く、ムキムキの体格だった。着ているピチピチのトレーニングウェアはガラスの破片が刺さったせいで破れていた。男は血を床に散らしながら、何事もなかったかのように前腕から破片を抜き始め、上目遣いに僕を睨んだ。

「頭おかしいのかい」と僕は叫んだ。「どうやって窓にぶち当たったんだ?」

部屋は三階にあった。

「棒高跳びで」と男はぶっきらぼうに答えた。

その時、僕は歌が止んでいることに気付いた。屈強な侵入者から目を離すのは怖いので、半分だけ振り返って玄関を横目でちらっと見た。ドアはもう閉まっており、歌を歌う男が僕の横に立っているのがわかった。

「いや、ここから出てってもらわないと……」と言って、自分の恐怖を初めて意識した。

「俺たちは君に助言を与えるためにやってきたんだ」

一緒に行動していることを忘れた棒高跳び男を叱るかのように、歌を歌う男は「たち」を強調し、傍らを見遣った。

「あぁ、俺たちだ」と棒高跳び男も認める。

「助言が欲しいだなんて言ってない! 何なん――」

「取扱所のことは忘れるんだ」と歌を歌う男が言った。

「でも――」

「その記憶よりも、大事なものを失うぞ」と棒高跳び男。

「うん。忘れないと失うに違いないよ」と歌を歌う男。

「何のことだ? 脅しなのか?」と僕。

男たちが脅迫に出れば、「ドロボー」と叫ぶ覚悟はできていた。

前腕の大きめの破片の摘出が済んだようで、棒高跳び男は残りのガラス片をぱっと払い落とし、僕の方へと一歩踏み出した。僕は跳びずさり、拳で顔をガードした。しかし、棒高跳び男はただのんびりとした足取りで玄関へと歩き、既に開けられているドアを通って出ていった。歌を歌う男の方は溜息をつき、頭を振りながら、後を追った。「これは脅しじゃない。君のための警告なんだ」と柔らかい声音で捨て台詞を残し、そっとドアが閉められた。

急いで鍵をかけ、覗き穴から覗いた。二人は落ち着き払った様子で会話をしながらエレベーターを待っていた。そしてそれは、エレベーターのドアが開き、二人が中に入る時だった。この日に起きた中でも一番不可解なことに気づいた。僕はこの二人の青年に、見覚えがある訳ではないが、ある意味で覚えている人物に似ていた。忘れ物取扱所で忘れた小説の主人公たちだった。

*

侵入事件を通報しなければならないのはわかっていたが、相当心が乱れていたので、事情聴取などに答える気にはさらさらなれなかった。だから、男たちが出ていった後は、血でまだらに染まったガラスの破片が散らばる部屋の、真ん中にある椅子に座り、しばしぼんやりしてしまった。割れた窓から吹き込むひんやりとした秋の風を首後ろの肌に感じ、手を震わせながら、一日の出来事を思い返そうとした。時折、気分転換になりそうな小ネタがないか、片隅にあるドローイング・タブレットに目をやったが、そんなことをしている場合ではないことは明らかだった。あの青年たちは、僕が無くした小説の題名にも採られた、コインロッカー・ベイビーズ、つまりハシとキクではないのか? ありえない話だが、自分が想像していたキャラクターたちと嫌になるほど似ているのは確かなことだった。

そうして四時頃、歌に呼び覚まされた記憶を辿っていると、その中での事務員の言葉を、やっと思い出すことができた。

「西中野駅。六十三番へ行きなさい」

まるで、今日対応した時にあえて言わなかったことを、気が変わって記憶の中で言うことにしたかのようだった。もしかすると、それは忘れ物取扱所の忘れ物取扱所の場所かもしれない。

数分後、僕は西中野駅に向かう電車に乗っていた。一度席に落ち着くと、手持ち無沙汰で、本があればいいのにと改めて残念な気持ちになった。結婚指輪を回しながら部屋の今の光景を想像したが、少し前に妻から受信していたメッセージを思い出して安堵した。裁判所での仕事が長引いている、とのことだった。

それまでは、正当な理由もなく楽しんでいた物語が中断されたことにただ憤って、小説のありかを探していたわけだが、今はこの探求がより重大なものに思えた。青年たちの「助言」があったにもかかわらず、僕は忘れ物取扱所の忘れ物取扱所を決して忘れず、むろん捜索をやめるつもりもなかった。今回二人は大人しく帰っていったが、もしまた戻ってくるとしたら? もっと危険な連中が来る? 今回と同じでも、妻がもしその場に居合わせたら? 脅威を食い止めるには、本を見つける以外に方法が思いつかなかった。何があろうと、絶対にストーリーの終わりまで読み切るのだ!

しかし、電車が西中野駅に到着した後、駅を探し回っていると、事務員の告げた「六十三番」の意味を自分がわかっていないことが判明して、戸惑った。複数ある立入禁止の駅員用の部屋は、どれにも番号は付いていない。もう一方で、ホームを通りかかる電車に記載された製造番号には、「63」という数字が入っているものが逆に多すぎて役に立ちそうになかった。事務員に聞くという手もあったけれど、忘れ物取扱所の営業時間も終わっており、駅員に自分が置かれている状況を説明するのは億劫だった。

もしかすると、無くなった本とは何の関係もない、ただの空想だったのだろうかと心配になった。よくよく考えれば、母が父に関する真相を、この駅の忘れ物取扱所で実際に告げた訳ではあるまい。あの水泳選手の話をどこで言われたかは定かではないにせよ、次々と新しい男が生活の中に現れるたびに、この男こそが実は本当の父親なのだと繰り返し息子に言い聞かせ続けてきた母は、幸いなことに、あの事務員と受取人の眼前よりかはプライベートな場所を、いつも選んでくれていた。そもそもその頃に西中野駅が存在していたかどうかさえ怪しい。当時の事務員は二十年も後に起きる出来事の手がかりを、どうやって残せたのだろう? 青年たちが本当にコインロッカー・ベイビーズに似ていたかどうかも疑問に思ってきた。

が、その時僕は閃いた。六十三番はひょっとしたら、コインロッカーの番号ではないか、と。

構内をもう一度回ってみたところ、忘れ物取扱所の隣に部屋を見つけた。見覚えがあったような気もしたが、もし実際に記憶にあったのなら、これまでに入ろうとも思わなかったことが不思議でならない。

ドアのない戸口から覗くと、案の定、部屋の壁は一面がコインロッカーだった。中に入ると六十三番と六十二番以外の全てのロッカーには鍵が刺さったままだ。それをなんとなく吉兆に感じながらも、どうやってロッカーを開けたものか、ふと考え込んでしまった。

六十三番は小さいロッカーの床から三段目なので、前に屈み込んだ。錠を引っ張ったり、隙間から指でこじあけようとしたり、苛立って手の平でガンと叩いたりと、色々やってみたものの、梨の礫だった。荷物を入れっぱなしで鍵をなくしたと駅長に嘘をつこうか、駅が閉まるまでどこかに隠れて、自分で押し入ろうかなどと次の一手をどう打つべきか悩んでいるうちに、微かな音が聞こえた。ロッカーの方からだったらしい。念のために、六十三番と六十二の周りのロッカーをあけてみたが、全て空っぽだった。耳をそば立てて待っていると、なんと、これまた目の前から、こすれるような音がした。

「お~い!」とまるで誰かがロッカーの中にいるかのように声をかけてみたが、もちろんそんな可能性を予想する自分はどうかしている。もしかして、誰かが本当に赤ん坊を放り込んだのだろうか? あの白日夢かなんだか知らないが、人命救助のために導いてくれたものなのだろうか? もしそうだとしたら、それは去年の夏に妻が選んだ人工妊娠中絶の報いになるかもしれないな、と思った。子供を諦めたのは、弁護士のキャリアアップの妨げになるだろうから、というのが理由だった。実のところ、僕の言動が大きな原因になったことを自分でも痛感しており、申し訳なく感じていた。妻がどんな選択をしても支えると言いながら、父親は本当に自分なのかと、繰り返し問うていたのだ。決して妻の貞節を疑ったわけではなく、母が繰り返す「告白」が原因で父性に対する不信があるんだ、という話を打ち明けると、妻は許してくれた。しかし、自分から進んで実父確定検査を受けたのに、その後も僕が詰問を続けたことが、中絶の決め手になったのではないかと思う。もしも今、放置されたベイビーを解放出来たら、後悔が和らぐのかもしれないと思った。妻を傷つけた償いに少しでもなればと、養子にすることも夢想した。今回は自分が実父かどうかは疑う余地も――

再び音がして、僕の空想を遮(さえぎ)った。確信は持てなかったが、何かパターンにはまっているような気がした。ロッカーに何が入っているのだろう。不安と期待がないまぜになり、思考がぐるぐる渦巻くなか、もう一度耳を澄ませた。すると、

――キ シ、キ シ、キ、シキシキ シ

ターンテーブルのスクラッチを思わせる、特徴的なリズム。鉄のドアに爪を当て、自分がヒップホップのDJにでもなった気持ちでそれを真似してみた。すぐに鍵の開く音がしたが、開いたのは今擦っている六十三番ではなく、六十二番のドアだった。

狭い空間の中に、極小サイズとしか形容しようのない男がいた。男は白いスーツに赤い蝶ネクタイをつけ、甲羅縁のメガネをかけていた。僕が想像した『コインロッカー・ベイビーズ』のミスターDにそっくりだが、一つ違うのは身長が三センチほどしかないということだった。小男の背後には、赤いハートのマークがついた黒い革財布や、銀の腕輪、折りたたみ式の携帯電話、プラスチック製の緑色のフクロネズミのフィギュア、様々な鍵が繋がっているキーホルダー、ネオンオレンジ色の水鉄砲が見えた。赤ん坊はいないのか、と少しだけ残念に思っているうちに、本があるのがわかった。ドアが閉まらないよう隙間に挟んであった一冊の文庫版は、『コインロッカー・ベイビーズ』だった。表紙の背の下端の特徴的な破れ目を見て、自分のものだとすぐ確信が持てた。

小男が椅子にしているワイン瓶のコルクの前には、着色ガラスで出来た展示ケースがあった。中は整理棚となっており、それぞれの四角い段には、切断された指の先端が並んでいた。サイズの大小はあるが、全てが通常の身長の成人のものであることが見て取れた。僕は気色の悪い光景にすくみ上がり、ありえないほど小さな人間に話しかける勇気を出すまでに長い沈黙があった。

「――ここは、忘れ物取扱所の忘れ物取扱所、ですよね?」

「そうかもしれへんな。あんたも“忘れ物”なんか?」

「はい。いや、いいえ、僕じゃありません。忘れ物は本です」と答えて、誘導するように本の方に視線をやった。

「この本かいな」と小男が折りたたみ式ケータイを指差した。

「いえ、あの本です」と僕は本を直接指差す。

ケータイを指差したまま「受け取ってええけど、払うんやで」と小男は言い、展示ケースの上のガラスをトンと叩いた。中に入っている指はゼリーのように小刻みに揺れた。

「いいですか、本はもらいますが、僕は一銭も払いません」

「何したってええんけど、払うもんはきっと、払うんやで」

「いや、絶対に払わない」と言い切った僕「この駅の忘れ物取扱所に置き忘れてからまだ二十四時間も経ってない」

「ほんで、どないするん?」とこまねきながら小男

「それでは、本を、返してもらいます」

まるでサソリの巣穴にでも入れるかのように、僕はこわごわと手を伸ばした。二センチほど頭上を通った腕に、小型のミスターDを体現した存在が何かしでかすのではと怖くなり、本を握ると素早く引っ込めた。その時に勢い良くロッカー内の天井部に腕をぶつけて鋭い痛みが走った……気づけばやっと、無くした本が自分の手に戻っていた!

ドアストップを取ればドアがすぐ閉まるだろうと思っていたが、いつのまにか小男が立ち上がり、冷笑しながら閉まらないように手で押さえていた。

「他人(ひと)に忘れられたんか?」

「いや……」と答えると、小男はロッカーを閉め、六二番の鍵が元通りにかかる音がした。

*

本を取り戻したことに安堵し、僕はどこ行きか気にせずに最初に停まった電車に乗った。扉が閉まると、ふと、一昨日タブレットを届けてくれた匿名の人を思い出した。今度またあのカウンターの上に物を置き忘れた人のためにも、自分が経験したようなことが二度と起きないようにしたかった。鉄道会社の忘れ物だった忘れ物取扱所の忘れ物取扱所に記憶の中で案内してくれた事務員にも、明日その場所を告げようと決心した。空いた席に座り、待望の本を開く。最後に読んでいた168ページを捲(めく)ろうとしたが、左右へ目にもとまらぬ速さでパラパラと動く紙の間からトカゲが跳び出し、右手の親指を噛んだ。

悲鳴を上げ、力任せに左手でトカゲを叩くと、トカゲは車両の向こう側へ飛んでいった。扉の窓に叩き付けられ、床に落ちたが、そのとき、口から何かを落とした。僕の親指の先端だった。僕は噛みちぎられた指先からドクドク血を流しながら、トカゲに跳びかかった。トカゲは死んだふりをしたかと思えば、そそくさと獲物である指の方へ慌てて動き出した。僕が片足を高く上げて踏みつける体勢に入ると、トカゲは引き返した。そして身を捩(よじ)るようにして扉の隙間を通り、いずこともなく消えていった。止血のために指の根元を握りしめながら、その先端を拾っている僕を、他の乗客が怪訝そうに見ていた。同情というよりも、獰猛な爬虫類を持ち歩いていることにゾッとしているという面持ちだった。

*

なんとか親指の縫合手術を終えて、包帯を巻いてもらった後、受付が医療費を計算している間、僕は待合室で座りながら、手の平にある『コインロッカー・ベイビーズ』を見下ろしていた。暇つぶしに何か欲しかったが、あの気色の悪い爬虫類がページの間から襲ってくるのではないかと思えば、開く気になれないでいた。自分がどこにいようがかまわず、また同じ攻撃を繰り返されることももちろん嫌だったが、何よりも怖かったのは病院で怪我することだった。もし、そんなことが起きれば、今度は病院の病院にでも搬送されてしまうだろうか?

緑色をしたヤツが親指に噛みついてくる記憶が、目を落としている本の表紙で絶え間なく反芻されるうちに、ワニのイメージと繋がり、自分を噛んだのはトカゲではなかった可能性に思い至った。というのも、小説の登場人物のアネモネが、『ガリヴァー』と名付けたワニを飼っていたからだ。元ネタであろう『ガリヴァー旅行記』に出てくる小人国のリリパット人も思い出した。その小説も、数ヶ月前に読んでいる最中に無くしてしまっていたと思う。現実とフィクションが入り交じるのは、あの小さいが凶暴なワニが最後であってほしいと願った。

スマホが鳴り出した。妻からのビデオチャットだ。イヤフォンを耳に入れ、待合室の隅に行って「もしもし、どうしたの?」と、自分でもわかるくらい不安に満ちた声で聞いた。妻が仕事中に電話をかけて来ることはめったになかった。

「どうもしてないけど。ただ、話したいことがあるの」

顰(しか)めっ面(つら)が画面に映った。「いま、どこなの?」

映像の解像度は見たこともないくらい酷かった。妻の顔はうごめくピクセルで埋め尽くされ、言葉の一つ一つがパチッパチッとノイズを立て、ひずんだように響いた。それもあって、答えを選ぶのが一層難しかった。

「……スタジアムの近くの、大きい方の病院にいる。指がちょっと痛くなったから、検査とかをしてもらってた」

「大丈夫?」

「うん、もう大丈夫。それより、話したいことって」

「そうそう、あのね、産婦人科の先生にまた電話したの」

「産婦人科?」

「うん、今関わってる事件の関係で、女性の被告の代理人をしててね。姉妹が父親の遺産で揉めてるっていう、まぁよくある話よ。骨董品の椅子とか、オブジェみたいな綺麗な傘とか、そういう家財道具のこと。でさ、私が証人に尋問している時に、裁判が中断になったのよ。スリがあってね」

「スリ? 裁判所で?」

「信じられないでしょ? その場に女子大生がいて、彼女、傍聴が趣味だって言ってる子なんだけど、気付いたら自分の財布がダミーに代わってたらしい」

「ダミーって、おとりのこと?」

「そう。それでね、警官が傍聴席の全員に身体検査したの。そしたら、その中にいた中年男性のカバンに、彼女の財布が入ってたのよ」

「ほぉ」

「だけどね、ドロボ――」

スマホの映像が突然、ノロッとなった。再生スピードが著しく落ちていた。最後の発音が「オーーーー…」とゆっくり引き伸ばされ、妻の声が、声帯が悪魔に乗っ取られたかのように野太くなると同時に、顔がまるで水溜まりのように歪んで広がり、非人間的な輪郭を形成した。そして、映像は同じくらい突然に、元の再生スピードに戻り、安定した。

「―だったのはこの人じゃないって、女子大生が言い張るの」と妻が続けた。「その男の人はたまたま近所の人で知り合いだったみたいなんだけど、女子大生に近付いてもいないし、彼女も、この人が自分から何か盗むはずはないって。その後の成り行きは裁判所の裁判所の管轄になっちゃったから、もう私たちにはわからないんだけど、それで一つ思ったことがあったの」

裁判所の裁判所という言葉に引っかかったが、続きが聞きたかったことに加え、僕は妻の話を遮るにはあまりに疲れていた。

「近所のその男の人が犯罪者だって、女子大生が信じようが信じまいが、もし財布を盗んでいたのなら、犯罪者には間違いないわけよ。だからね、あなたが自分を本当の父親だと信じるかどうかも、あまり重要じゃない」

「えっ?」

「だって、事実としてあなたと私の間に子供がいて、本当に愛し合っているなら、それで十分だって思わない? わかる?」

懸命に意味を理解しようとして、答える余裕がない。

「つまり、産婦人科に連絡したのは、僕と新しい家族を作りたいかもしれないって考えたから。そういうことだね?」

「うん、そういうこと。それを伝えたくて電話したの」

「……そう思ってもらえて、ありがとう」と、本当に心から感謝しながら、僕は静かな声で言った。「父親失格を卒業したみたいで良かった」

妻は笑った。「もう、そんな最低レベルぎりぎりの親じゃだめ。もっと立派な父親になってよ。もっと早く気付いてあげられなくてごめんね。ゆっくり話しましょ、今度」

「あぁ、そうしよう」

「じゃあ、仕事だから」

*

電話が切れた後、空中に浮き上がってしまいそうなほど安堵の念に包まれながら、待合室の席に戻った。僕と妻をずっと遮っていた心のモヤモヤがすっと晴れていた。自分と妻、それから生まれたての赤ん坊が、ベランダから夜景が広がる新築マンションで、一家団欒。そんな光景が目に浮かんだ。幸せな未来像を垣間見えたのはいつ以来だろうか?

しかし、妻がドロボーと言った時の違和感を思い出し、終わったばかりの会話のどこかに、何らかのズレがあったように感じた。あの二人の男がアパートに侵入してきた後の、奇妙な気持ちにどことなく似ていた。単に妻の顔がよく見えなかったからではない。もっと深刻な問題を隠していたのではないかと思えたのだ。そう、考えれば考えるほど、ディスプレイ越しの相手が、朝いの一番、忘れ物取扱所で僕の後ろに並んでいたモデルのような女性だった気がしてならなくなった。今思えば、妻にしては声も高かったし、話し方も散漫だった。どうして赤の他人を妻と信じ込めたのだろうか?

そして、本の表紙を見て、ガリヴァーの縮小版が指を噛んでいる刹那がまた蘇ると、答えのようなものに行き着いた。北京ダックがプリントされたブラウス……あの女性は、僕が想像していたアネモネと瓜二つだった。そんな人物と結婚しているはずはない。しかも、小説の中の彼女はモデルで、弁護士ではなかった。だが、妻の名前も、顔や声や口調も、本当はどうだったのか、どうしても思い出すことができない。女子大生の財布がダミーにすり替えられたことを考えた瞬間、ドロボーという言葉が、新しい意味合いを帯び始めた。僕は恐怖のあまりゾッとした。

患者たちが見えている前で慌てないように努めながら、ケータイのロックを解除し、ビデオチャットのアプリを起動した。妻のプロフィール写真は、人の顔だと見分けが付かないかくらいに、露出オーバーの画像の如くホワイトアウトしていた。それでもとにかく、通話開始のボタンをクリックした。

五回試しても、誰も出なかった。

*

寒くて暗い街を早足で歩きながら、まるで道の先を照らすかのように、包帯の巻かれた親指を前に差し出していた。その指が、この恐ろしい一日の終わりの、唯一の慰めだった。キクとハシが警告したように、「記憶より大切なもの」をもし失っていたとしても、展示ケースで見たあのグロテスクな通貨をミスターDの予言に逆らって払うことにはならなかったようだ。少なくとも体には、欠けているところが一つもなかった。もう片方の手を差し出して、傷付いた方と比べてみた。その時、あることに気付き、歩道で立ち止まった。結婚指輪がない。ロッカーから手を引っ込めたときに、落としてしまったに違いなかった。また忘れ物か……しかし、もしそうだとすれば……忘れ物取扱所の忘れ物取扱所の忘れ物取扱所にもう送られたのだろうか? 今度また探し出すには、何を失い、何を忘れなければならないだろう?

本を取り返すのに左手を使ったことを急に恥ずかしく思った。母の言ったとおりだった。右利きになるようにもっと努力をすればよかったのだ。「妻」にこのことをどうやって説明したらいいだろうか。ロッカーからでもどこからでも良い、彼女に捧げる赤ん坊がいればいいのに、とも思った。実父であろうがなかろうが、妻の望むような父親になることが出来れば、理解してもらうのはもっと容易だっただろうに。

ふと、物語を最後まで読めば、この悪循環を断ち切ることができるかもしれない、という考えが脳裏をよぎった。路地に入り、親指と人差し指を使い、もはや血まみれになっている最後に読んだページを慌てて開く。街灯の微かな明かりの下で、ページの残りの数行を読み、次のページへと進んだ。しかしそのページも、それ以降の全てのページも、何も書かれていない、ただの白紙だった。

(翻訳:イーライ・K・P・ウィリアム、文体スタイライズ:岡和田晃、リュウ ギョウ)

イーライ・K・P・ウィリアム(Eli K.P. William):

1984年、カナダのトロント生まれ。8歳の頃からファンタジー文学に親しみ、大学3年時に日本語の勉強を開始、2009年、トロント大学哲学科卒業後、日本在住。現在は作家・日英翻訳家として活動中。日本SF作家クラブ会員、アメリカSFファンタジー作家協会会員、カナダ作家組合(TWUC)会員。2015年より近未来の東京を舞台にした〈The Jublilee Cycle〉三部作を執筆(2023年完結)。「すばる」(集英社)2018年2月号には日本語でのエッセイ「生まれ続ける夢たち」を寄稿する等、日本語での記事もある。平野啓一郎『ある男』を『A Man』として英訳し、ベストセラーになった。本作は柴田元幸氏責任編集の文芸誌「Monkey」英語版(2022年号)に掲載されたものを自己翻訳し、さらに協力者たちのスタイライズを加えたものである。