幅広の川なので、服の色と背たけぐらいしか見えない距離のむこうがわで、おじさんは一人のホームレスを見つけた。

ホームレスは、よごれまくったコートを着込んだまま、川原でうずくまって転がっている。

次のしゅんかん、おじさんはそのホームレスのそばまで移動していた。

ホームレスはよっぱらってころがっているので、おじさんのしゅんかん移動には気づいていない。

「どうしたんですか」

おじさんがしゃがみながらそうたずねると、ホームレスはうすく目をあけておじさんを見上げた。

「あんた、誰だ。ここらへんじゃみかけない顔だね」

ちょっとあやしむように、ちょっと興味ぶかく、ホームレスはおじさんを見つめつづけた。

「最近、ここに来たんです。そしたらあなたを見かけた。春先になったとはいえ、まだまだ夜は冷えるのに、そんなままで寝ていると病気をこじらせますよ」

その言葉をきいたホームレスは、少しよいがさめたような顔になった。

「あんた、どうしておれの病気のことを?」

もちろんおじさんは魔法でホームレスの病気を感じとったのだが、本当のことを知られてはまずいおじさんは「医学の仕事を昔していましたから」とウソをついた。

「そうかい……。わかっちゃうもんなんだなぁ」ホームレスは苦笑した。「肝臓だよ。もう酒でパンクしてるんだ。体がうまく動かなくなって、仕事がまんぞくにできなくなってから、もう5年もたっちまった」

ホームレスは、さっきまでのおじさんのように、ゆっくり空を見上げた。

「若いときはいきがってたけどよ。年とってこうなっちまうと弱気になってなぁ。本当は、遠いいなかに女房と子どもがいるんだよ。もう10年も会っていない」

ホームレスは、少し鼻をすすってひとりごとのように話し続けた。

おじさんは、黙ってしゃがんでそれを聞いていた。

「思いかえせば、好き勝手ばかりの人生だったよ。支えてくれた女房のことも、守らなきゃいけない家族のことも、かなぐり捨てて自分のやりたいほうだいやっちまってさ。気がつけば、家族とこんな遠くはなれた場所でころがってるんだ」

「帰って顔を見せてあげたらどうですか? いまからでも遅くない」

おじさんがそう言葉をかけると、ホームレスは「ほら、そうきた」と笑って言い返した。

「みんなそうは言うけどよ。誰がどこで電車代を出してくれるっていうんだ。新宿経由で大泉学園ってなわけにゃいかねぇんだぞ? それによ、たとえ電車代が手に入ったとしてもこの体だよ。長年の酒ですっかり体がいかれちまって、いうことなんか聞きゃしねぇ。こんな体で、何時間もの電車なんかにたえられるもんかい」

そうはき捨てるように話すホームレスの顔を、見つめるおじさん。

目から涙をこぼすまいと、必死に真上を見上げるホームレス。

おじさんは考えた。ほんの数秒だったけど、目をつぶってしっかり考えた。

そしてゆっくりと、目をあけてホームレスの目を見た。

「家族の顔、お子さんのすがた、もう一度見たいですか? 会いたいですか?」

ホームレスの目から、ぼろぼろと涙があふれでた。

ホームレスはおじさんの目を見ながら、いっきに泣き出した。

「会い……てぇ……」

鼻すすりとしゃっくりの間で、必死にホームレスは声をしぼりだした。

「ひとめ……会いたい……。女房に……子どもに……」

ホームレスの涙は、あおむけのままの顔をつたって耳に流れ込んだ。

そのまますがるようにおじさんの腕をつかむホームレス。

「だいじょうぶ」

おじさんはそれだけを言うと、自分の腕からホームレスの腕をゆっくりはずし、そのまま自分の手を、ホームレスの腹部にあてがった。

おじさんが精神を集中する。

あわい光がおじさんの手からあふれて、ホームレスのおなかにこぼれだす。

涙でぐしゃぐしゃのホームレスには、その光は見えていなかったのかもしれない。

しかし、おじさんの「手当て」の効果が出てきたことは、ホームレス自身が、自分の体の軽さで理解した。

「うそみてぇだ……あんなに全身に広がっていたダルさが消えていく……」

ホームレスの肝臓が治っていくにしたがって、おじさんのエネルギーが急げきに消もうする。

しかし、途中でやめてはなんの意味もない。

途中でやめてしまっては、ホームレスの肝臓はけっきょく悪いままで、おじさんのエネルギーが消もうするだけになってしまう。

それはあの日あのとき、大切な人を守れなかったときの、くり返しになってしまう。

おじさんは、歯をくいしばってがんばった。

ホームレスの涙の願いにこたえるために、全身のエネルギーを送り込んだ。

「軽い……からだが軽いよ! あんたすげぇよ! すごい! なんともないぜ!」

ようやく治療が完了すると、ホームレスはおおよろこびで立ち上がった。

その場でいきおいよく足ぶみをして、ジャンプしたりステップをふんだりする。

いつごろいらいなのかの健康な体を、ホームレスはよろこんでまんきつした。

「こんな体が思いどおりに動くのは何年ぶりだよ! すげぇぜ!」

まるで優勝したチームの野球選手のようなよろこびぐあい。

しかし、おじさんにはまだやることが残っていた。

さっきもホームレスが言っていたように、彼がいなかへ帰って家族と会うには、健康な体だけではなく、お金も必要なのだ。

そのどちらが欠けても、ホームレスをすくってあげることにはならない。

お金を用意する、それもホームレスがいなかへ帰れるまでの金額を。

何もない無から、何かを生み出す魔法は、おじさんの魔法の中でも一番、体力とエネルギーを消もうする技だった。

さいわい、ホームレスはまだ、よろこびにひたってさわいでいる。

魔法を使うなら今しかない、おじさんは手をふところに入れて神経を集中した。

さっきの治療の魔法と連続なので、無理がたたってめまいがしてくる。

しかし、おじさんは必死にがまんをして魔法に力をこめた。

足元がぐらついて、いしきが遠くなりかける。

まだだ、あともう少し、おじさんは自分をがんばらせた。

ほどなく、おじさんのふところの中には、何枚かの一万円札が出現した。

しかし、もう全ての力がここで限界。

早くこのお金を彼にわたして、自分も休まなくてはと思いホームレスにちかづくと、それまでせなかを向けて、ラジオ体操のような運動をしていたホームレスが、けはいに気づいてはっと振り向いて来た。

その目は、しゅんかんてきに、おじさんの手ににぎられたお金に向けられた。

おじさんの手のお金を見つけて、目がいっぱいに開くホームレス。

いいんです、これをどうか使ってください、おじさんはそう言おうとするが、心臓が苦しくて、息もたえだえで言葉にならない。

次のしゅんかん。

ホームレスは目をギラリとかがやかせて、とつぜんおじさんのおなかをなぐった。

「ぐっ! 」

力いっぱいなぐられたので、おじさんがうめき声をあげておなかをおさえる。

魔法の使いすぎで全身に力が入らず、おじさんはよろよろとくずれそうになった。

ホームレスは、こんどはおじさんの足をうしろからけってきた。

思わず、前のめりに倒れ込んでしまうおじさん。

ホームレスはおじさんに近づいてしゃがみこむと、おじさんの手ににぎられていたお金をむしりとった。

一万円札の枚数をかぞえて、目をかがやかせるホームレス。

「この体とこんだけの金があれば、今夜はひさしぶりに、あびるほど酒が飲める!」

ホームレスはそうさけぶと、くずれてうずくまっているおじさんにもう一回けりを入れて、その反動で少しうしろにあとずさり、そのまま走り去っていった。

おじさんはどうすることもできなかった。何をする力も残っていなかった。

ただ。

ただ向かい岸の、いつもの川原にもどらなくてはと、それだけを考えていた。

向かい岸にもどって、ちゃんと待ち続けなければとおじさんは思っていた。

誰を待つの? 何を待つの?

それはおじさんにもわからなかった。

けど、もどらなければいけない。早くもどって待ち続けなければいけない。

そればかりがおじさんの頭のなかで、うずまいていた。

川原のもとの場所で。

おじさんは、さすがに疲れた表情をかくせずに、横になっていた。

ホームレスのことは、あれからどうしたんだろうと心配はしていたけど、おじさんはけっして、うらんだり、だまされたと怒ったりしなかった。

でもそれは、おじさんが光の国から来た聖人君子だったからではなかった。

おじさんだって若いころは、友だちとけんかもした、ウソをついたこともある。

きっと故郷には、おじさんにうらぎられたといまでも思ってる人もいるのだろう。

だからこそ、おじさんはホームレスの人をうらみはしないのだった。

おじさんは、倒れたまま空を見上げた。

そこでおじさんは、誰かの名前をつぶやいたのかもしれない。

そしておじさんは、ポケットの中からきれいでとうめいな石をとりだし見つめた。

それは手のひらに乗るくらいの大きさで、形はちょっとごつごつしていたが、すき通るように透明で、日差しをうけて輝いていた。

おじさんは、あらい呼吸をくりかえしながら、じっとその石を見つめていた。

その石は、魔法を使うたびに小さくなっていって、使い果たすと消えてしまうことは、おじさんしか知らなかった。

さっきのホームレスのできごとで、また石が小さくなったことを、おじさんは確認していた。

後悔はない。

ただ、石が小さくなるにつれて、大切な人との思い出も小さくなっていきそうな気がして、おじさんは悲しい気持ちにつつまれていった。

涙が出そうになって、誰も見ていない今ここでなら、すこし泣こうかともおじさんは思ったが、一番大事な人が、最後に目をつぶる直前に、おじさんに向けて言った「もう泣かないでね」を、思い出しておじさんは、必死にがまんをすることに決めた。

昨日よりも一回り小さくなった石を見つめながら、この石がなくなるまで、あの子たちに魔法をみせてあげられればいいなと、おじさんはそう考えると、少し悲しみがうすらぐのだった。

夜になって。

いつの間にかねむっていたおじさんは目をさました。

手には小さくなった魔法の石がそのままにぎられており、エネルギーは消もうしたままだったが、少し休めたのでひといきがつけたようだった。

「ひとりか……」

手の中の石と夜空を変わりばんこに見つめながら、おじさんが誰に言うでもなくつぶやいた。

見つめる夜空には、そのどこかに光の国があるのかもしれないが、もうおじさんには、その光の国を見つけることはできなくなっていた。

あの日、あのときから。

おじさんは今日のようなことを、何十回もくりかえして来た。

そのたびに石はすり減り、小さくなっていく。

どうせすり減り続けて消えていく運命ならば、せめてそれがむくわれないことではなく、子どもたちの笑顔と引き換えの方がいい。

おじさんが子どもたちに手品というかたちで魔法を見せてあげたのは、そんな理由があった。

「……?」

おじさんは、けはいを感じて振り向いた。

夜のやみの中を、誰かがこちらへ走ってやってくる。

子どもたちのうちの誰かだろうか? 手品を見たくてやってきたのだろうか?

そう思っておじさんが目をこらして見ると、やってきたのはシンイチのママだった。

「シンイチ君のお母さん……?」

「シンイチが……」ママはまっさおな顔で叫ぶように言った。「シンイチが行方不明なの!」

えっ! とおじさんは息をのんだ。

ママはおじさんにすがるように叫び続けた。

「ごめんね、ごめんなさい、おじさん! わたしはあの子の気持ちに気づいてあげられなかった! あの子が好きだったのは、手品なんかじゃなかったの! あなたが見せてくれる奇跡だったの! それなのに、わたしはあの子のために、親としてって勝手に思い込んで……。あなたのところへ行くのを、もうやめなさいって強くしかっちゃって……。そしたら……夕飯が終わったら……あの子が行方不明なんです。どこにもいないんです!」

「シンイチ君が……!?」

シンイチが行方不明と聞いて、さすがのおじさんもおどろいてうろたえた。

「わたしが悪いの! シンイチ! おじさん! 許して!」

「お母さんおちついて!」おじさんがママの両肩をつかんだ。「シンイチ君はここへは来ていません。でも、そう遠くへは行っていないでしょう。ぼくもシンイチ君を探します。だからおちついて!」

「おじさん……シンイチを探してください。あの奇跡の手品で探してやってください。あの子は本当に、あなたの手品が大好きだったんです。わたしたち大人には同じでも、わたしやケイ君のパパがやってみせた手品なんて見向きもしなかった。あの子が好きだったのは、手品じゃなくって、あなたの手品だったんです。全てわたしが悪かったんです……。どうか……どうかあの子を探してください! お願いします!」

「いいんですよ。もちろんなんとしても、シンイチ君をさがしましょう」

おじさんは、泣きじゃくるママに強くそう言って、疲れた体をひきずるように歩きはじめた。

川原の上までたどり着き、そこで手にしていた透明な石をみつめる。

「シンイチ君を探すんだ」

石にそういいきかせるおじさん。

おじさんが石を空にむけてかかげると、石はまばゆい光りをはなちはじめた。

光りはやがて、空へのびる一本の光の矢になり、のびた先でカーブをえがいていく。

その先に、シンイチ君がいるのだ、それを知ったおじさんの体は宙にうき、その光の中を、夜空へつきすすむようにものすごいスピードで飛びはじめた。

「シンイチ君、今すぐに君のところへ行くからね」

光りの道のなかを、ちょう高速で飛ぶおじさん。

その手ににぎられている光の石は、どんどん小さくなっていく。

しかしおじさんは、光の石には心配をしないで、光の矢の先を見つめつづけた。

「見つけたぞ! シンイチ君だ」

その光の先に、シンイチ君はいた。

けいしゃのきつい川原の下にたおれている。

そばには自転車もころがっている。

多分、川原ぞいのせまい道を、なれない自転車で急いで走っていて、道からころがり落ちてしまって気を失っているのだろう。

「シンイチ君!」

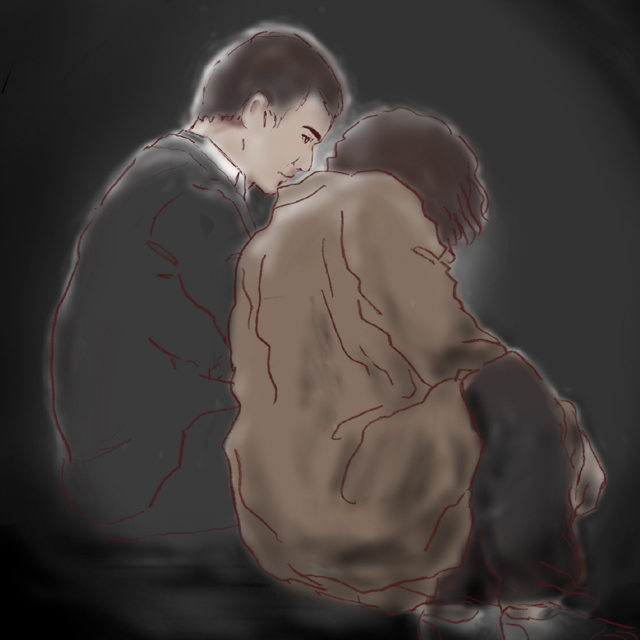

おじさんは急降下でシンイチ君のところへかけつけると、そのままシンイチ君をだきしめ上げて、ふたたび同じスピードで空へ飛びあがった。

おじさんはシンイチ君をかかえたまま、グングン空をかけあがる。

ママが待っている川原まで、とにかく早く帰らなければ。

おじさんがそう思って飛んでいると、おじさんのうでの中のシンイチが目をさました。

「あれ……ここはどこ?」

「シンイチ君、目がさめたのかな? けがはないのかい? だいじょうぶかい?」

おじさんのやさしい言葉を耳にして、シンイチは今自分がおじさんにだかれながら、空を飛んでいることに、はじめて気がついた。

「おじさん! おじさんがぼくを助けてくれたんだね! すごい! 今、ぼくは空を飛んでいるよ! おじさんすごいよ!」

元気なシンイチの反応をみて、笑顔でほっとするおじさん。

「元気そうだね、本当に良かったよ。君のママが待っているところまですぐだから、おとなしくおじさんにしがみついているんだよ。すぐにとう着するからね」

「うん!」

シンイチは、キラキラした目で返事をすると、おじさんの腕にぎゅっとしがみつきながら、目のまえに広がる星空と、下に広がる夜の町を見つめていた。まちがいない、夢でもない、いまぼくは空を飛んでいるんだ。

シンイチは、土手を自転車で走っていて転んだしゅんかんの恐怖をすっかり忘れて、生まれてはじめて見る景色に心をうばわれていた。

おじさんとシンイチを包む光は、おじさんの手から放たれているのをシンイチは見つけた。

その手の中の石。

その石が、今、自分とおじさんを包んでいる光を発していることをシンイチは知ったが、その意味までは、こうふんしていて気がつけなかった。

そのうち、いつものおじさんの居場所の川原にとう着して、おじさんはスピードと高度をさげておりたった。

いつのまにか、シンイチのママはいなくなっていた。

「ママはたぶん、ママひとりでシンイチ君を探しに行ってるんだろう。待っていればすぐにもどってくるよ。安心していいからね」

おじさんはそう言いながら川原にすわりこんだ、そうとう疲れているようだった。

「おじさん! おじさんの魔法はやっぱりすごいよ! ぼく、いま飛んだんだよね! 空を飛んだんだよね!」

「そうだよ」おじさんは笑って言った。けどその笑顔がものすごくつらそうな笑顔だということに、シンイチは気づく余裕はなかった。

「空を飛んで気持ちよかったかい」

「うん! すごく楽しかった! また飛びたいな! ……あっ」

自分で言ったことばで、シンイチはようやく気づいた。

おじさんが魔法をつかうと、エネルギーが消もうするのだ。

さっきおじさんの手の中で、光る石がどんどん小さくなっていってしまっていたのはきっと、おじさんのエネルギーが少なくなっていったことを表わしていたのだ。

すべてを理解したシンイチは、あわてておじさんのもとにかけよった。

「おじさん、だいじょうぶ!? おじさんごめんね! ぼくのために魔法をつかわせて。だいじょうぶ!? 死んじゃだめだよ! おじさん!」

おじさんは、たくさんの汗をかきながら、がんばって笑顔を作った。

「心配しないでいいよシンイチ君。おじさんはだいじょうぶだから。シンイチ君が無事でいてくれて、それでじゅうぶんだから」

「そんなこと言ったって! おじさんが死んだら意味がないじゃないか! おじさん、もう一度、あの光る石を見せてよ、おじさん!」

おじさんは、少しうつむいて考えたが、決心したような顔で、シンイチににぎったままの右手をさしだし、ゆっくりと開いた。

そこには、指先ほどの大きさにまで小さくなった石が、あわく光りかがやいていた。

それを見たシンイチは、おどろいて言葉がだせなかった。

自分のせいで、自分を助けるために、おじさんの大事な石が、キャンディーくらいに小さくなってしまったことを、シンイチははっきり理解していた。

「あまり自分のせいだなんて、思わないでね」

その気持ちと考えを、全部わかっていたおじさんが、やさしく声をかけた。

「シンイチ君のせいじゃないんだよ。君を助けることを、おじさんが選んだんだから。それにもう、シンイチ君と出会うずっと前にはもう、石のエネルギーはぼくを光の国に帰すだけのぶんは残っていなかったんだって、このあいだ、ちゃんと話しておいただろう? だから、気にしちゃいけないんだよ」

「でも……けど……おじさんが……おじさんまで死んじゃう……」

シンイチは泣き出していた。

自分のしでかしたことがどれだけ大変なことで、とりかえしがつかないのか、それを感じて、シンイチは泣きじゃくりつづけた。

「ごめんなさい……ごめんなさい、おじさん……」

声にならない泣き声で「ごめんなさい」をくりかえすシンイチの頭を、おじさんはやさしくなでてあげた。

おじさんの手に乗っていた、もう小さくなってしまっていた石を、ぎゅっとにぎりしめるシンイチ。

両手で石を包んでにぎり、目をぎゅっとつぶって祈るシンイチ。

すると。

にぎりあわせたシンイチの両手の指のすきまから、まばゆく強い光があふれだし、その光はシンイチとおじさんをてらしはじめた。

「え……?」

あまりの光のまばゆさに、泣くのも忘れたシンイチがゆっくりと手をひらく。

そこには。

シンイチがはじめて見たときよりも、もっと大きな石がかがやいていた。

「おじさん……石が……石が大きくなった!」

おじさんもおどろいた顔で、シンイチの手の上の石を見つめる。

こんなことは、おじさんにも予想外だったのだ。

おじさんの体は、それでも弱っているままだったが、すくなくとも石は、光の国へ帰れるエネルギーをたくわえている大きさには復活している。

奇跡だ、本当の奇跡がおこったのだ。

おじさんはそう思った。

「シンイチ君が、ぼくの石をもとの大きさにもどしてくれたんだね」

そう言われてシンイチは、今、自分がとてもすてきなことをしたのだと気がついた。

自分がしたことが、おじさんの夢をかなえてあげられるのかもしれない。

自分はおじさんにいっぱい、いろんなことをしてもらって助けてもらったけど、自分にも、おじさんを助けてあげられることはあって、それを今できたんだという実感は、シンイチ自身の心を包んで、あたためていた。

「おじさん! やっぱり信じることが勇気だったんだね! 勇気がちからだったんだね!」

「はは……違うよ」

おじさんは、苦しくいきをはきながら小さな声で言った。

「君が、シンイチ君自身が、おじさんのことを大事だと思ってくれた。大切だからと泣いてくれた。それだけでいいんだよ。君が本当に、自分が大事だと思ったものを大事にしたから、今回は、たまたまこの石はその気持ちにこたえてくれた……それだけだよ」

おじさんは、それでもがんばって笑顔をつくってあげた。

シンイチは、手の上で大きく光る石をすっとおじさんに差し出した。

「おじさん、この大きさの石があれば、おじさんは光の国に帰れるの? 元気になって、自分が生まれた光の国に帰れるの?」

シンイチの目から涙がとまらない。

おじさんは、目を細めてその石を受け取った。

「だいじょうぶだよ。これだけあれば十分だよ。おじさんは帰れるよ。だからもう泣かないで。おじさんはね、もう自分のために泣いてもらうのはつらいんだよ。わかってくれた人がわかってくれるだけで、それでいいんだ。おじさんが、ここで大切な人を失ったあと、ここに居つづけてもむだじゃなかったんだって、それで泣くくらいによかったと思えてくれる人がいたんだって、それをわからせてくれただけで、本当にうれしいんだよ。シンイチ君、ありがとうね」

おじさんは、苦しそうな顔をしながらも、ものすごくやさしい顔でそう言った。

シンイチはどうしていいかわからなかった。

何を言ってもうそになりそうで、何をいえばいいのかわからなかった。

泣くしかなかった。

「シンイチ! シンイチなの!?」

川原の向こうから、シンイチのママの声がひびいてきた。

おじさんは、ママの方に向かって立ち上がると、深くおじぎをした。

「シンイチ!」

「ママ!」

シンイチを見つけたママは、おどろいたような、安心したような顔をいっしゅん見せたあと、さけぶような泣き声をあげて、シンイチにかけよって抱きしめた。

「シンイチ! シンイチ! 無事だったのね! ごめんね! 本当にごめんね!」

シンイチを抱きしめたまま、泣きつづける。

ママがこんなにわんわん泣くのは初めてだ、シンイチはちょっと冷静にうけとめた。

けど、それだけ自分はママに心配をかけたのだ。

そして、それを助けてくれたのはおじさんなんだ。

そのことをママにつたえよう、全部おしえてあげよう。

シンイチがそう考えたときだった。

ママは泣いていた顔のままおじさんを見上げ、そして鼻をぐずぐずいわせながら話し始めた。

「今回、シンイチを見つけて助けてくれたことは感謝します。それはお礼をいいます。けれど……けれどもう、わたしたちを巻き込まないでくれませんか? もう、わたしたちにかかわらないでくれませんか。こんなことはもう……いやなんです」

え!? ママは何を言っているの?

シンイチには何がなんだかわからなかった。

ママは何をおじさんに言っているのだろうか? ぼくを助けてくれたんだよ?

かってに夜に自転車にのって、転んで気を失っていたところを助けてくれたのはおじさんだよ。

いっしょに「ありがとう」だけでいいじゃないか。巻き込むって何? ぼくがかってにやったことで、ぼくがおじさんを巻き込んだんだよ。

シンイチはとまどいながらもいっしょうけんめいにそう思った。

しかし、ママはおじさんへ語ることをやめなかった。

「あなたには、子を持つ親の気持ちがわかりますか。子どもを育てる母親が、毎日かかえる不安がわかりますか? あなたはそうやって善意のふりをして、好き勝手をして、子どもをまどわして、だまして、わたしたち親に心配をかける。本当のことを言えば、まわりの子どもたちの親ごさんたちは、みんなあなたのことがどこかこわいんです。どこの誰かもわからない。でも、子どもたちはどんどんなついていく。『ハーメルンの笛吹き』みたいに、あなたがシンイチたちをどこかへ連れていってしまいそうで……。わたしだって不安なんです。もう……もう出ていってください、この町から、この川原から。もし出ていかなくても、わたしたちはもうぜったいに、子どもたちをあなたの元へは行かせないと今日の午後、親同士で話し合って決めました。お願いですからもうかかわらないで……」

「シンイチ君のママさん、いずれぼくはいなくなります。でも、それまではここを動けないんですよ……。ゆるしてください。そして……できればシンイチ君たちが行きたい場所へ行くことを……ゆるしてあげてください」

ママは、そんなおじさんのか細い声には耳を貸さなかった。

「わたしがシンイチをつれて、どこへ行こうとあなたとは関係はないと思うんです。 わたしたちが親子なんですから。今のこの子は純粋に手品が好きなんです。それをわたしは大事にしたいんです。だから、あなたのような人に、シンイチをあずけることが不安でたまらないんです!」

違うよママ。ママはケイのパパやミキのパパと、自分がなかよくしたいだけじゃないか。

シンイチはそう思ったけど、それを口に出すことはできなかった。

「シンイチ君のママ……」おじさんは苦しそうに話した。「一日……ください。一日あればいいんです。もうここを離れられる。誰にももう迷惑はかけません。シンイチ君はもう知っているよね、わかるよね。おじさんはもうここにいなくてもいい。ちゃんと帰るべきところへ帰れる、それをシンイチ君はわかってくれるよね」

シンイチは、わざとママに見えるように大きくうなずいてみせた。

おじさんはもう帰るんだ。いなくなっちゃうんだ。

でも、それはおじさんが光の国へ帰れるってことで、それはぼくが家に帰れるのとおなじで、よろこんであげなくちゃいけないんだ。

シンイチは必死に自分にそう言い聞かせた。

だから自分まで泣きそうになることをがまんした。

今、ここで泣いてしまえば、もう永遠におじさんの魔法が見られなくなる。

あの、ねむってる間に見る夢と同じ感覚を、二度と感じられなくなる。

シンイチはそう思って、泣くのを必死にがまんした。

「とにかく、今夜のことはまわりのお父さん、お母さんがたとも話しあわせてください。あなたがこの町に居つづけると、子どもたちの親はみんな不安になるんです」

ママはそう言いきると、シンイチのうでをぐいっと引き寄せた。

シンイチは、全ての力がぬけた体を引っぱられて、ママのうしろについて歩きはじめた。

気になってうしろをふりむいた。

力なく川原にすわりこんでいたおじさんは、いつもの笑顔で手をふっていた。

シンイチも小さく手をふった。

それが、シンイチが見たおじさんの姿の最後だった。

【つづく】