「アイルランド人と仲良くなりたければ、妖精の話をすればいい」という台詞があるのはウディ・アレンの映画だっただろうか。アイルランドに知り合いはいないし、妖精がどんなものかわからなかったから、ただ面白い台詞と思っただけだった。

そんな私が妖精と初めて「会った」のは、半世紀ほど前のテレビ番組「ディズニーランド」だ。始まるとすぐティンカーベルがその日のテーマを「冒険の国」や「おとぎの国」などの四つの国から一つを選ぶのだ。私は「未来の国」が好きだったが願いが叶ったことはほとんどなかった。

それから二十年ぐらいたった頃、今回のテーマである「コティングリー妖精事件」と出会う。それも、やはりテレビ番組だった。番組は妖精の写真を撮った二人のイギリスの少女と四枚の写真、そして当時の背景を説明しながらも、最後にそれが本物ではないことを明らかにする。しかしそれでもこんな写真もありますと、ただ繭のようなものが写る写真(いわゆる五枚目の写真)を映し出して終わる。このあやふやなエンディングゆえに、私の記憶の底に残っていたのだろう。

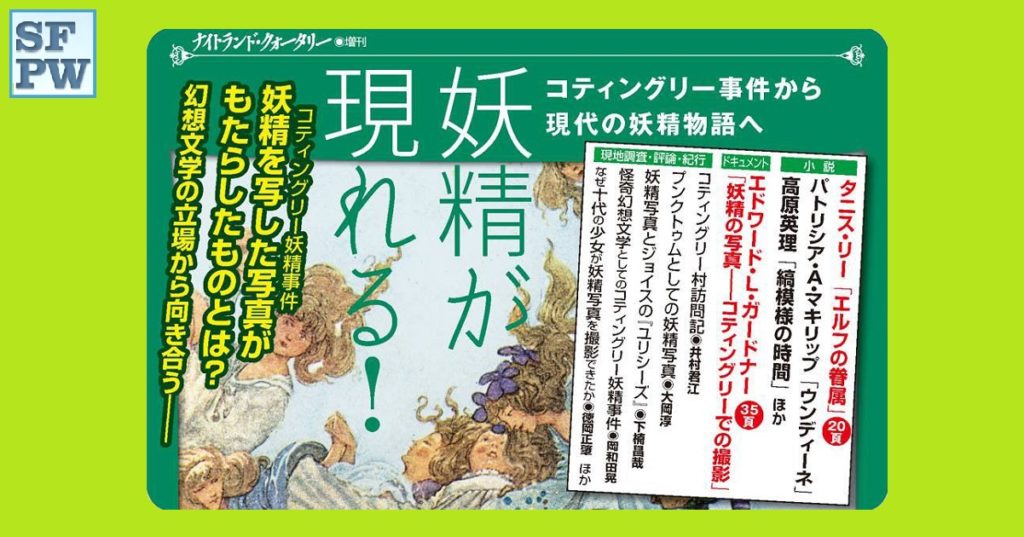

そして今、手元に「妖精が現れる! コティングリー事件から現代の妖精物語へ」と題された「ナイトランド・クォータリー増刊」がある。私の人生における妖精の度合いはかなり薄いものだが、この本をどう読んだのだろうか。

本書のコンセプトは「まえがき」のタイトルで明らかだろう。そこに「妖精事件の新事実をふまえ 幻想文学の立場から、”妖精”に向き合う」とあるように、妖精事件の真実を追究というより、その時代背景や環境、さらには周囲の雰囲気まで伝わる構成になっている。また内外の妖精や見知らぬ存在を描く短編小説を数多く掲載、さらにコティングリー事件や幻想文学に造詣の深い研究者によるイギリスの現地視察のレポートなど、まさに「妖精」へ全方位からのアプローチがされている。

巻頭の井村君江「コティングリー村訪問記」は、イギリスの妖精事件の現場がカラー写真で紹介されている。その美しさはほんとうにそこに妖精が暮らしているかのようだ。他にも専門家による由来ある場所のレポートや、当地での文献閲覧の報告などが掲載されている。

また妖精写真を誰もが知る事件にした立役者の一人、エドワード・L・ガードナーの「妖精の写真―コティングリーでの撮影」(徳岡正肇:訳)は圧巻だ。平易なレポートとして読み始めたが、それが段々と奇妙な様相を呈するようになり、別の人物の言葉を借りていくつかの妖精の形態や出現の仕方が詳細に述べられ、やがて妖精や少女たちが持つという特殊な能力にまで話が及ぶ。理路整然とした文面に書き手の本心を想像するのは難しいが、この事件を成り立たせる当時の雰囲気は十分に伝わってくる。

この事件を扱った書籍や映像作品の紹介も豊富である。そこでは20世紀初頭の出来事が、のちの人々にどんなインスピレーションを与えたかが推測される。この事件が妖精の形態の標準となったとすれば感慨深い。

一つの軸はコティングリー事件関連の文章だが、もう一つの軸は不思議な生物、もしくは現象を描いた創作の数々である。

「海外の作家」としては、イギリス郊外に引っ越して来た母子家庭を襲う怪異な事件を扱ったタニス・リーの「エルフの眷属」(長澤唯史:訳)。陸に上がった人魚が環境の変化に戸惑う様子をコミカルに描く、パトリシア・A・マキリップの「ウンディーネ」(岡和田晃:訳)。妖精事件を全世界に周知させたコナン・ドイルの代表作の登場人物シャーロック・ホームズが開陳する妖精の可能性と、その意外な顛末に驚かされる、フーゴ・ハルの「鈍色の研究」(奥谷道草:訳)。妖精の側からこの世界を描く短い大河小説といえる異色作、ジェフリー・フォードの「イーリン・オク一代記」(待兼音二郎:訳)。そして妖精による「取り替え子」が街に禍を生じさせた事実を解明に来た父親と息子の冒険譚である、マンリー・ウェイド・ウェルマンの「取り替え子」(渡辺健一郎:訳)。

国内の作家では、やはり「取り替え子」をモチーフにした作品で、妖精が見える主人公が彼らに連れ去れた弟を取り戻そうとする奮闘劇、石神茉莉の「左眼で見えた世界」。そして妖精の物語とは趣きを異にするが、詩の本質に極限まで迫ろうとする、高原英理の「縞模様の時間」が掲載されている。これらの作品の多くに前文とNOTEが付いているのも、その世界を理解する上で大いに役立ってくれる。

このようにこの一冊には妖精にまつわる数多くの作品や報告、批評などが散りばめられていて、妖精に対する距離や評価や判断も一様ではない。それがまさに本書の魅力なのだろう。また妖精好きが決してアイルランド人だけではないこともよくわかる。これを読み終わったことで、もし妖精好きな世界中の人と知り合ったとしても、話の発端の準備はもうできているといっていいだろう。