(PDFバージョン:uzukinokabenn_ootatadasi)

寝間着を畳んでいるとき、はらり、と何かが畳に落ちた。

咲良(さくら)は小指の先ほどのそれを拾い上げる。薄く柔らかく、淡い桃色に染まっていた。

花びら。

どうしてそう思ったのかわからない。だが彼女の脳裏に、その言葉が浮かんだ。

でも、と咲良は窓の外に眼を移す。このような色でこのような形の花は見たことがない。どこかで体か髪に付いたものだろうか。しかし寝間着のまま外には出ていないし、昨夜は髪も洗った。どこからか持ち込んだというのも考えにくかった。

手許の屑籠に入れようとして、ふと思いとどまり、合財袋を開いて中の懐紙に挟んでおいた。

朝食の支度を終えた頃に夫が起きてくる。ふたりで向かい合って座った。

「今日は遅くなる」

干物を口に運びながら、夫が言った。理由は言わない。咲良もただ一言「はい」と返すだけだった。夕飯は要らないという意味だとわかっている。無口な夫は必要最小限のことしか話さない。察するのは咲良の役目だ。

だから察した。まだ何か、言いたいことがある。

「何か、ありましたか」

咲良のほうから尋ねた。夫はそれでもすぐには言わない。飯を口に運び、茶を一口啜ってから、やっと返した。

「昨日は、どうした?」

「どうした、と仰いますと?」

「うなされていたぞ」

「わたしが、ですか」

「ああ、うなされるというか、歌っているというか。具合が悪いのか。それとも変な夢でも見ていたか」

夢。そう言われて、何かが思い出されるような気がした。が、それは立ち上る線香の煙のように薄れ、消えてしまった。

「何もないのなら、いい」

夫は一方的に話を打ち切り、食事を終えた。

後になって、あれは夫なりの気遣いだったのかもと思った。夜中に妙な声を洩らしている妻を心配したのだろう。

洗い物を済ませ洗濯と掃除を終えると、咲良は庭に出た。ここ数日の寒さが和らいで、陽差しが心地よかった。庭の隅に植えられた然苞(ねんほう)のひねくれた枝先に青い花が咲いている。ひとつの枝先に三つ四つしか花をつけず見栄えもよくないが、この季節に咲くのはこれだけだ。今日も堤では然苞の花見をするために人が集まっているのだろうか。咲良はこの花がそれほど好きではなかったので、わざわざ出かけたことはない。それでも庭の然苞の世話を怠らないのは、亡き父が結婚祝いに植えてくれたものだからだ。

「春に花見をするのが日本人のあるべき姿だ」

植木職人だった父は、子供の頃からそう話していた。

「この星に移住した後も、俺たちはずっと日本人としての伝統を守ってきた。それが誇りだ」

「昔のひとも然苞のお花見をしたの?」

咲良が尋ねると、父は一瞬悲しげな表情を見せた。が、すぐに笑顔になって、

「昔はな、地球にいた頃は違う花で花見をしていた。もっときれいで、もっと豪勢で、もっと優雅な花だ。その花の下でみんなが歌い、笑い、酒を飲んだ。人々の心がひとつになって、平和な気持ちになれた」

自分がそれを体験したことがあるかのように、父は語った。

「その花は、ここにはないの?」

「この星に移住するとき、先祖はもちろんその花の苗を持ってきた。だが、この星の神様のお気に召さなかったらしい。根付くことなく苗はすべて枯れてしまった。今はもう、どこにもない。だから代わりにこの星に最初から咲いていた然苞で花見をするんだ。しかたなくな」

しかたなく。そう言って父は娘の頭を撫でた。

「俺たちのご先祖様はこの星に移り住むとき、日本を全部持ってきた。人も花も文化も食い物も、日本をそのまま。だが、すべてを地球と同じにはできなかった。郷に入れば郷に従え。この星で生きていくことを許されるためには、変えなければならなかったこともある。生きるためには、しかたないことだった」

しかたない、という言葉を繰り返したときの父の表情を、咲良は忘れられないでいた。その後に続いた言葉も。

「俺はだから、おまえに託したんだ。おまえの名前に」

「名前?」

「ああ、ついにこの星で咲くことのなかった花の名前。それが咲良、おまえの名前だ」

さくら。

強い風が吹き、追想を断ち切る。その刹那、薄桃色の吹雪が視界を覆った。はっと息を呑む。が、すぐに景色は元に戻った。見ると先程の風が貧弱な然苞の花を無慈悲に散らしていた。縮こまった青い花びらがひとつ、目の前に落ちている。咲良はそれをひろいあげようとして、そのまま動かなくなった。

そうだ、夢で。

部屋に戻り、合財袋から懐紙を取り出す。あの花びらは、なくなっていた。

その日の夜遅くに帰ってきた夫は、咲良の顔を見るなり言った。

「なぜ泣いている?」

「え?」

思わず頬に手を当て、濡れているのに気づいた。

「どうして泣いているのでしょう。悲しいことなんか何もないのに」

本当にそうだろうか。悲しいことはないのだろうか。自問しそうになる自分を無理に押し隠した。夫は何も言わずに風呂に入り、着替えを済ませると寝酒を所望した。咲良も相伴する。

夫は黙って飲んでいたが、何か言いたいことがあるのは察した。杯に口をつけながら、その言葉を待った。

「……おまえを嫁にもらうとき、義父殿から言われたことがある」

夫はそう話しはじめた。

「『娘は内に秘めていることをけっして表には出さない。多分この先何年夫婦を続けても、君に本当の自分を見せないだろう』と。そのとき俺は、ずっとおまえからは信用されないのだと義父殿に言われたと解釈した。しかし最近のおまえを見ていると、いや、結婚してからのおまえをみていると、そうではないとわかってきた。おまえは、自分の中に何があるのか自分でもわかっていない」

「それは、どういうことでしょうか」

「言葉どおりの意味だ。ただ、それだけだ」

翌日、夫に花見に誘われた。はじめてのことだった。

堤沿いに植えられた然苞は、ぽつりぽつりと青い花を咲かせている。根元に茣蓙を敷いて飲み食いしている人々もいるが、どこか寂しい光景に見えた。

「ここの然苞は義父殿と俺が植えた」

「存じてます。わたしも少し手伝いましたから」

「そうだった。あのとき、不思議なことがあった。然苞の苗を持ったおまえが何か別のものに見えたんだ」

「別のもの?」

「うまく説明できん。人ではない、何か別の――」

一陣の風が夫の言葉を遮った。つむじ風のように巻き上がり、花見客も悲鳴をあげた。

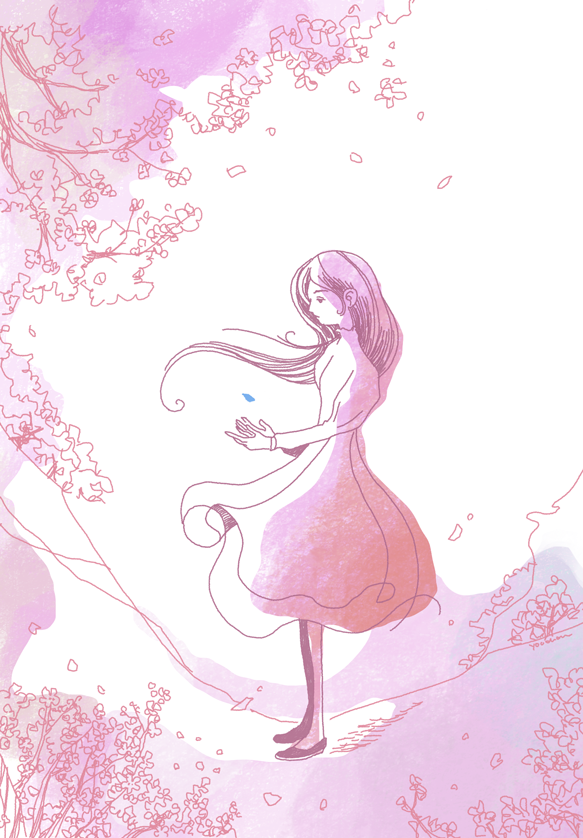

咲良も思わず手を顔に翳した。そのとき、風が色を変えた。まただ。またあの薄桃色の吹雪が景色を霞ませる。

紗をかけたような視界の中で然苞が形を変えた。太く力強い幹になり、枝も雄々しく伸びる。そして風の色と同じ花を噴き出すように咲かせはじめた。

咲良は周囲を見回す。自分の他には誰もいない。そして目の前には、雲海のように広がった花々。

「これが……」

わかっている。これは現実ではない。記憶だ。自分が生まれるより遥かに昔、この星に辿り着く前の人々が宿していた記憶に残る景色。この星が許さなかった景色。だから秘められていた。

それを、わたしが引き継いだ。花の名前と共に。

満開の花と花吹雪の只中で、咲良は歌った。自分の知らない歌だった。

さくら さくら

やよいの空は

見わたす限り

かすみか雲か

匂いぞ出ずる

いざや いざや

見にゆかん

これは封じられた歌だ。この星で生きていくためには、許されなかった花の歌だ。歌いながら咲良は涙をこぼした。失われてしまったものたちのために泣いた。

ふと気づくと、景色が元に戻っていた。然苞の下で怯えたようにあたりを見回す人々。そして佇んでいる夫。

「わたし、今……」

「わかっている」

夫は頷く。

「おまえの中にあるものが何か、やっとわかった」

「わたしも。でも、恐ろしい。これは、この星では許されないものでは?」

「だとしても、あれはとても美しかった。美しいものを否定することはできん」

夫が手を差し出した。

「大丈夫だ。おまえはあの花の記憶を宿したまま、生きていけばいい」

「……はい」

咲良はおずおずと、その手を握り返した。

太田忠司既刊

『やっぱりミステリなふたり』