(PDFバージョン:kagaminomati_hennrimakoto)

カーテンの隙間から覗くと、街の外へ向かってまっすぐに伸びる道が、濡れたように光っていた。中天に浮かぶ満月がやけに明るい。だが上空に靄でもかかっているのか、それでいてくっきりとは見えず、まるで水銀のようにゆらめいている。

辺りには煙霧のような闇。街路灯はとうの昔にすべて切れてしまっていた。

時折吹く風が木々の梢を揺さぶる。狐や野ねずみ、兎といった野生動物たちも、今はじっと息を潜めている。

やがて遠くから、くぐもった、地鳴りにも似た震動が、微かにし始めた。

私は急いで窓のシャッターを下ろし、素早くカーテンを閉じて振り返る。

「奴がきたよ。さぁ、今夜の夜更かしはもうお終い。自分の部屋に戻りなさい」

えー、とまだ幼い兄妹が四人掛けのソファの上で不平を漏らす。彼らは今日、街の図書館から新しい絵本をいくつも借りてきていて、ずっと上機嫌だった。

わたし、あいつ、見たい! そう叫んで下の子がこちらへ走ってきた。

「駄目だよ」

窓に取り付こうとした彼女を、私はひょいと持ち上げ、抱っこする。

「あいつを見ては駄目だ。連れていかれてしまうんだよ」

それは目が合ったらの話でしょ、と上の子も駆けてきた。私の腰くらいまでの背丈しかない男の子が、シャッターの隙間から外を覗こうとして、必死に背伸びをしている。

「駄目駄目」と私。やんわりとたしなめる。「あいつには百もの目があるんだ。目を合わせないでいることなんて、誰にもできはしないよ」

「なぁんで、目が百個もあるって分かるの?」と男の子が下唇を突き出す。見たことないのに、と彼は付け足した。

小さな女の子を抱きかかえたまま、私は笑った。

「もちろん見たことはないよ。でも色々と話を聞いているからね。とにかく、そういう噂なんだ」

「でもさ」

「あいつの姿を見た者は誰もいない。これはつまり、奴を見ると大変なことになる、ということさ。もしかしたら百どころか、何千、何万もの目があるのかもしれないよ。そうでなければ、誰かが見ているはずだ」

「見つかっても、逃げればいい!」と腕の中で小さな女の子。

無理無理、と私は笑う。

「あいつから逃げるなんて、不可能なんだ。何百という手を持っていて、何千という足で、どこまでもどこまでも追いかけてくるんだよ。もし逃げられるのなら、誰かが逃げ延びているはずじゃないか」

むー、と二人がむくれる。

「見つかっちゃったら」と男の子。

「捕まる」と私。

「捕まっちゃったら」と女の子。

「連れていかれる」と私。

「どこに?」と二人。

さてね、と私。

「見当もつかないよ。とにかく、ここではないどこかさ」

「ルイズーさんなら知ってるかな?」「そだね、もしかしたら」と兄妹でうなずき合っている。

うーん、と私はうなる。

「……でも、もう随分長いこと、あのお婆さんを見てないよ」

「よその街に引っ越すって、前に、言ってた」

「それは言っていただけさ。冗談なんだ。そんなことは不可能なんだよ。それは君たちも知っているだろ?」

「でも!」

私はかぶりを振る。

「そんな嘘に惑わされては駄目だ。現に、消えた人はいても、新たにこの街に引っ越してきた人なんて誰もいないじゃないか。この数百年もの間、この街の住人はただの一人も増えてない。減ってゆくばかりだ」

その後も二人は何だかんだと言ってはぐずったが、とうとうしまいには諦め、すごすごとこの居間から出ていった。次は妻が手を焼かされる番だが、彼女は私などよりも彼らの扱いが上手なので、何も心配はいらない。今頃はいつものように、絵本の読み聞かせでもしているだろう。

子供たちの旺盛な好奇心には、いつも困惑させられる。もちろん、子供とはいつの世もそうしたものだ。しかたがない。だが“百鬼夜行の夜”ともなれば、しかたがないとばかりも言ってはいられなかった。

こうしている間も、振動はどんどん大きくなってきている。奴が、近づいてきているのだ。この街に。もうすでに郊外の丘を回り込もうとしている。もうじき、あの通りの向こうに姿を現す。外など見ずとも、音や振動だけで私には分かる。ずっと繰り返されてきたことだ。

子供たちは今、子供部屋にいる。あそこなら安心だった。シャッターを開けたところで、見えるのは裏庭だけだ。

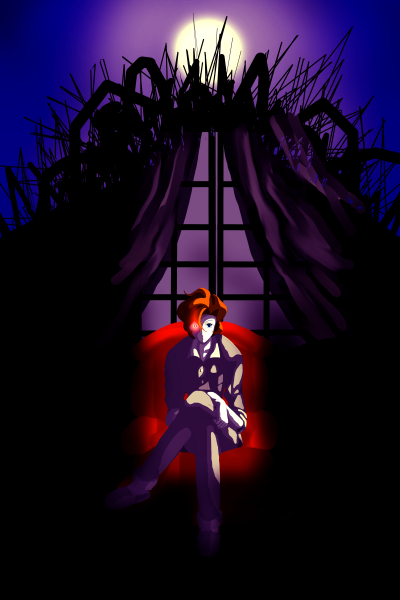

私は念のために室内の照明を絞った。ソファに腰掛け、ふぅ、と安堵の息を漏らす。

今回もどうにか乗り切れそうだ。今までずっとそうだったのだから、もちろん、これからだってずっとそうだろう。そうは思うのだが。

(とは言え、ごくたまには事故だって起きるだろうしな……)

振動が大きくなってきている。もうすでに両足の裏からはっきりと感じ取れる。窓辺に並べた色とりどりのガラス瓶や、青銅製の馬の置物がぶつかり合って、カチャカチャと小さな音を立てた。

奴が丘を回り込んだのだろう。そこからこの街まではほぼ一直線。ただし、ずっと緩やかな上り坂が続く。図体の大きなあいつは、ギヤでも入れ直す必要があるのか、いつもこの辺りで少し低い、くぐもった声になる。

そう。子供たちには嘘をついたが、私はあいつを見たことがある。もっとも、あれはほんの偶然だったし、奴そのものを直接見たわけでもない。私が見たのはあいつの影だ。アスファルトに投影された奴のシルエットを、ちらとだけ見た。あの晩も今夜のように、満月がやたらと明るい夜だった。

奴のことをこの街の皆は「魔王」だの「百鬼」だのと呼ぶが、私が見た影の印象はもう少し安っぽい。ガラクタを寄せ集めて作ったドラゴン、それが率直な感想だ。

とにかく大きくて、不定形。常に蠢き続けている。まるでゴミの山が歩き回っているかのようだった。崩れたり、折れたり、散らかったりをし続け、と同時に終始それらをせわしなく掻き集めては、再度積み上げ直している。どうやっているのかまでは分からなかった。本当に何百というアームがあるのか、それとも腕代わりとなる端末を無数に持っているのか。

相当な重量があるらしく、移動には必ず振動を伴う。そしてそのやかましさときたら。ありったけの騒音を収集しているのかと思うほどだ。

耳をつんざくような甲高い音、はらわたを揺さぶるような低い音、何かが破裂する音、何かがすり減る音、何かが砕ける音、何かが潰れる音、何かが引っかかれている音、何かが漏れている音、何かが流れている音、何かが叩かれている音、何かが引き千切られている音、何かが圧縮されている音、何かが空回りしている音、何かが、何かが、何かが――

不愉快極まりないありとあらゆる音をまき散らしながら、奴はこの街を巡回する。現れるのは決まって夜だ。だいたい数ヶ月に一度くらいの頻度であいつはくる。

何のためにくるのか、については諸説ある。最もポピュラーなのは、この街を守っている、という説。ああやってパトロールしてるんだよ、と言う者は多い。だが、それにしてはあまりに不気味すぎはしないだろうか。

この説に真っ向から異を唱えていたのが、ルイズー婆さんだった。

「違う違う! あたしゃ知ってるんだ! 守護者だなんて、とんでもねぇ心得違ぇってもんさ。あれはただの清掃車なんだよ! その証拠に、奴が通った後は、どの道もピカピカになってんだろ?」

腰の曲がった老婆で、いつも年代物の乳母車を押しながら歩いていた。一度たりとても注油してもらえなかったらしいその不幸な手押し車は、いつも地獄のバイオリンのような、ギーコギーコという耳障りな音を奏でていた。

典型的なガミガミ屋で、正直、なぜ彼女のような存在がこの街にいるのか、私には分からない。たぶん、人生の潤いのためには、ああいった名物キャラも一人か二人は必要、ということだったのだろう。

彼女の言うことにも一理はあった。実際、奴が通った後の街はいつも綺麗だった。だがそれを言うのなら、街は奴が通る前からずっと綺麗なのだ。もうこの街を汚す者はいない。

それに、ルイズー婆さんの説には一つ、矛盾があった。

奴が通るのは道だけではない。ごくまれにだが、敷地内に乗り込んできて、住民ごと家一軒を丸々平らげてゆくことがある。後にはただ、更地だけが残されるのだ。ただの清掃車が、そんなことをするだろうか。

私がそう指摘すると彼女は決まって口やかましく反論したものだ。

「それはその家の連中がゴミだと判断されたからさ! 見ちまったんだろうよ、あいつをさ! そして、あいつに見られたのさ! あたしたちはあいつに興味なんか持っちゃいけないんだ。でも持っちまった。で、住民失格、というわけさ。あいつはゴミを集めて回るんだ。住民でいられなくなったあたしらは、もうゴミでしかないのさ! ふざけた話じゃないか。

え? 知るもんか! おおかた再処理工場が満杯で、捨てるに捨てられないんだろうよ。けど、自分が仕事をしなかったらこの世がゴミであふれちまうとでも思ってんのかね、いつまで経ってもぐるぐると世界を巡ってんのさ。

誰かあいつを止められる奴はいないのかねぇ、まったく。もういい加減、こんな“ごっこ”にはけりをつけるべきなんだ。あたしらだって、そろそろ次の生き方ってのを探す頃合いさ。あたしゃいつまでも、こんな寂れたところにいるつもりはないんだからね!」

もう随分長いこと彼女を見ていない。まさか本当によその街へ越していったのだろうか? 馬鹿な。そんなことは不可能だ。

私は薄闇の中で、足下の、すり切れかけた絨毯を見つめる。

振動が、大きくなってきている。飾り棚の上の写真立てが倒れ、本棚の中の本が、少しずつ前にせり出し始める。テーブルの上の一輪挿しの中の水が、小さな音を立てた。

天井からパラパラと細かなものまで降り始める。やれやれ。この家ももう随分と古いからな。明日にでもまた修繕をしなくてはならないな。

暴走した清掃車か、と私は口の中でつぶやく。

振動が大きくなる。顔をしかめずにはいられないほどの、この世の終わりのような騒音が、近づいてくる。

もう誰もゴミなど出さない。我々は消費などしない。ただ与えられたものを大切に使い続けるだけだ。自らの使命と同様に。

この街に人間がいたのはもうずっと昔の話。その当時ですら、彼らはまばらに分布するのみの希少な存在だった。煩わしさを嫌う一方で孤独を恐れる彼らが生み出したのが我々、彼らそっくりのマネキンをあたかも生きているかのように操作するためのAI群、だった。

かつて存在したという彼らの都市。そのレプリカの街を、彼らは世界のあちこちに造った。そしてそこに我々のような人形を多数配置し、かつての人間たちと寸分違わぬ生活をさせた。彼ら自身もその街の中に溶け込んだ。結局のところ、彼らの理想郷は“思い出”の中にしかなかったのだ。

この街もそんな過去の写し絵の中の一つ。だが、この街で我々と彼らとが共存していたのは、百年にも満たない、ごく短い期間でしかなかった。

彼らは我々との触れ合いを好む一方、同族からは距離を置きたがった。勝手で野蛮で無理解な同胞などより、細心の気配りができて、決して人間を裏切ることのない、安全で安心なロボットの方を信頼した。

窓枠がガタガタと派手に鳴り始める。壁紙にいくつもの引きつりが走る。テーブルが勝手に私から遠ざかってゆく、細かく震えながら。一輪挿しはすでに倒れていた。

私はゴミなどではない、断じて。そうつぶやく。反抗型や好奇心旺盛型のAIたちは、時に、現状に疑問を抱くこともあるようだが、私は違う。これまで常にコマンドには忠実だった。現に今もパトカーや清掃車に興味など持ってはいない。そんな指令は出ていないのだ。

(だがもし――)

我々が生み出されたあの頃、人間たちは大勢の“良き隣人”に囲まれて、とても幸せそうだった。皆が輝いていた。不安を紛らわすには友人とのお喋りが一番、と彼ら自身もよく言っていたものだ。

ただ、彼らはあまりにも彼らそっくりに我々を作ってしまった。外見はもちろん、中身までも。だから誰も我々を見分けられなかった。そして誰も、見分けようとはしなかった。残酷な現実よりも優しい虚構、ということだったのだろう。

自分の交友関係の中に、本物の人間は一人もいない。その事実から彼らは皆、目をそむけた。そして緩やかに、穏やかに、滅んでいった。

我々だけが残された。主の消えたこの写し絵の街に、彼らのコピーである我々だけが。我々は残像。人間たちが作り上げたこの巨大な鏡の中に佇む、影。

振動がますます大きくなる。今夜のは一段と激しい。柱がきしみ、床が悲鳴を上げている。もはや地震と呼んでも差し支えのない揺れ方だ。もし立ったままだったら、転んでしまっていたかもしれない。予め腰掛けておいて正解だった。

「あいつはゴミを集めて回るんだ」という、あの老婆型AIの台詞をふと思い出す。

どんなによくできた鏡でも、どんなに綺麗に磨かれた鏡でも、主がなければ、持ち主がいなければ、それはゴミ、なのだろうか。

奴がくる。何かをバリバリと引き裂く音がする。もうそう遠くはない。すぐそこ、玄関のちょっと先の辺り。

それでも今まで我々やこの街が在り続けることができたのは、どこかの街にはまだ人間が残っていたからだったのかもしれない。一人でも生存者がいる限り、いつかはこの鏡が再び必要とされる日もくるかもしれない。

(だがもし、人間が一人残らず――)

視界の中にあるすべてが激しく上下に揺れていた。壁が崩れ、天井が崩落を始め、照明が消えた。

私は目を閉じ、耳をすませる。

この世界のすべてを崩壊させるようなけたたましい振動の中に、聞き覚えのある、ギーコギーコという音が、微かに聞こえたような気がした。

片理誠既刊

『ミスティックフロー・オンライン

第1話 冒険探偵(2)』