ウルメシュは粘土板から顔をあげた。

疲れた眼を休めたいが、彼がいるのは殺風景な作業部屋だ。

三十の作業台が三列に据えられており、それぞれの台で彼と同じ記録官が粘土板に向かっている。台の左側には人の背の高さにまで積み上げられた粘土板がある。助手からその一つを渡されると、記録官はその板の情報を集約して、自らの手元にある粘土板へ転記する。この作業を早朝から始めて昼飯をとった後、日暮れまで続ける。

これがウルメシュの日課だった。

今日は風が強くて砂埃がひどい。明かりとりの窓が閉ざされているので、今が昼とは思えない暗さだ。作業台の灯皿の火から上がる煙がこもって、ただでさえ埃っぽい部屋の環境をさらに悪くしている。

「どうかなさいましたか」

抑えた声で助手が聞いてくる。

「いや、何でもない」

ウルメシュは前後左右の同僚たちの耳を気にしながら答えた。

彼らの集中を乱したとみなされれば懲罰の対象となる。記録官長のねちっこい小言はうんざりだし、実りの月の報償を減らされても困る。

ここは、シュメル都市国家の一つ、ウルクの街である。

ペルシャ湾にほど近いウルクの街の中心は、イナンナ女神を奉じる大神殿だ。ウルメシュは、その第三奉納局に勤める記録官であった。学校を出てから十年近く、同じ部局で働いている。

目のまわりをマッサージしたいところだが、粘土に汚れた指先でははばかられる。

ウルメシュは溜息をついて、粘土板に向き直った。

台の左に置いた粘土板は、神殿への奉納義務をもつ各町村が提出してきたものだ。作業台の一列目では山羊、羊、牡牛の出産、死亡数、二列目では今年の大麦、なつめやしの生産量、三列目では油と樹脂の壺数を読み取っては次の列へ渡す。

一列目の作業台にいるウルメシュは、山羊や羊、牡牛の記号が刻まれた押印具を、何度も何度も粘土板へ押しつけて一日を過ごすことになる。

農業、牧畜の統計を管理する第三奉納局は、扱う粘土板の量が第一、第二奉納局とは比べものにならないほど多いにもかかわらず、宝玉や貴金属、工芸品といった稀少品および銅や瀝青(れきせい)、杉などの交易品を扱う第一局、神殿へ奉じられる労働力を管理する第二局からは見くびられている。第一局で勤務すれば王家や大商人とつながりが生じるし、第二局なら各地の職人、親方たちから袖の下が入ってくる。第三局でこつこつ働いたところで何のうまみもない、そう言って、ウルメシュと同期だった要領のよい男は第二局へ移っていった。神殿のお偉方にうまく取り入ったらしい。最近、第一局への異動にも成功したと聞いた。

それが腹立たしくてならない。

あいつは学校でも上手にさぼった。神々へ捧げるご詠歌を暗唱する宿題を忘れても、言葉巧みに言い訳して、手首への鞭打ちを免れた。詩歌や法律、神統や王統の暗記、学校での科目はどれもウルメシュのほうがよくできたのに、最終学年の最優等賞はアドダにとられてしまった。

アドダは指先が器用で、押印具を素早く押すことができた。弁舌がさわやかで同輩にも、ご婦人方にもよくもてた。ウルメシュの指は芋虫のように太く、ドングリのように小さな押印具をつまむのには適していなかった。すぐに作業台の下へ落としてしまい、助手ともども他の記録官たちの足下を探し回らなければならないことがある。

ウルメシュにとっての希望は、昨年、息子が学校にあがったことだ。息子は亡父に似て気が強く、人に可愛がられるたちだから、きっと家運を盛り返してくれるだろう。

銅盤が打ち鳴らされて、午後の仕事が終わった。

各奉納局のみならず、神官奉仕局や保管庫からも人があふれてくる。神殿域は広く、神殿の勤め人は多いのに、街へ出るための小道が三本しかなくて、帰路はいつも混雑する。

ウルメシュは、その人波のなかにアドダをみつけた。悪いことにアドダのほうでもウルメシュに気がついて手を振ってくる。ウルメシュは視線をそらした。もっとも、アドダはすぐに彼を囲む同僚たちに話しかけられて気をとられ、ウルメシュのことなど、すぐに忘れたようだった。

門の前には老いた従僕が待っていた。ウルメシュが奉納局に勤めたばかりの頃はまだ少しは気骨のあるところが残っていたが、それでも護衛の役には立たなかった。今ではすっかり老いぼれている。そろそろ、別の従僕を雇いたいのだが、母からは、昔から仕えてきた男だから自分から辞めると言い出さない限りは働かせてやってくれと言われていた。それに、ほかの若い男を雇うなら、この男のように月に大麦一袋というわけにはいかないだろう。三袋も要求されるかもしれない。そう思うと、簡単に従僕を替えることもできなかった。

足を引きずる従僕のペースに合わせて歩いてやるうちに、砂漠から吹く強い風がおさまってきたのは幸いだった。建て込んだ家並みが途切れたあたりで、ウルメシュは一息をついた。そこからはユーフラテス河の河畔(かはん)を眺めることができた。河畔の葦原には貧しい者たちが小屋をつくって住んでいる。その昔、ウルメシュがまだ幼くて、学校にあがる前には、この従僕に連れられて、そうした小屋の一つへ遊びに行ったこともあった。

その葦原の上に、夕日が沈もうとしていた。

金色に光る河面を葦舟が滑ってゆく。

水鳥が赤い空へと飛び立っていった。

ふと気がつけば、そびえる神殿も道沿いの家々の壁も赤く染まっている。

「イナンナ女神さまほか神々のおかげにて、今日も一日、無事に過ごせました。ありがたいことでございます」

従僕の言葉につられて、そうだな、そのとおりだ、不平不満ばかりではよくない、神々の恵みに感謝しなければ、そう思ったとたん、従僕は老いた者の仕草とは思えないほどの素早さで腰を折った。

「では、わたくしめはここにて」

そういえば、今日が大麦の支払い日だった。迎えに来る前、妻から大麦を受けとったのだろう。

「飲んでいくのか」

すっかり歯の抜けた口を大きく開けて笑うと、従僕は酒を飲ませる家のあたりへ吸い込まれていった。

「お疲れさまでございました」

出迎えてくれた妻に砂避けの長衣を渡す。

「イビはご一緒ではありませんでしたか」

「おまえが先に報酬を渡しただろう。そのせいだ」

「あら、途中で抜けましたか。それはあなたが厳しく叱ってくださればよかったのに」

「それはそうだが、手当をもらえば飲みに行くのは分かりきったことではないか」

「では、来月はあなたがお帰りになってから、じきじきに大麦をお渡しになってくださいませ」

せっかく家に帰ったのだから、ゆったりくつろぎたいのに、あの従僕のせいで妻の機嫌をそこねてしまった。

「エタナはどうしている」

「あら、そういえば。どこに行ったのでしょう。先ほどまで、あなたに宿題を教えていただくのだと言って、お帰りを待っていたのですが」

妻に何度か呼ばれた後で、八歳になる息子はふてくされたような様子で現れた。

「お父さまに、ご挨拶は」

妻にうながされて「お帰りなさい」と口にするが、やはり目を合わせようとしない。

「宿題があるんだろう。どんな宿題だ?」

そう尋ねたところで、息子の手首に赤いミミズ腫れができていることに気がついた。

「また、鞭をくらったのか」

頭に血がのぼる。

「それはとがめないでやってください。エタナはもう十分、反省しています」

「反省してる? ついこの間、打たれたばかりじゃないか。鞭で打たれるなんて、最低の怠け者の証拠だぞ。三日もたたずに二度の鞭打ちなんて、恥ずかしいとは思わないのか。おまえが甘やかすからだぞ」

「エタナの先生は血の気が多い人なんです」

「いいから、おまえは黙っていろ」

エタナはといえば、うつむいて嵐が去るのを待っている。

学校に上がるまでは、かわいらしい子だったのに。家に帰れば、くりくりとした丸い目を輝かせて「遊んでよ」と抱きついてきたというのに、今はむしろ、ウルメシュに近寄るのを避けている。さっき、なかなか出てこなかったのも父親の顔を見たくなかったからにちがいない。

「エタナ、父さんはおまえのことが可愛いからこそ怒るんだぞ。おまえは父さんよりもずっと優秀だったお祖父さんに似ている。頭がいい、能力があるんだ。なのに、どうして、その力を発揮しない?」

エタナは答えなかった。

鞭で打たれて、いつもよりずっと反抗的な気分でいるのにちがいない。

エタナではなく、エタナを打つ教官への怒りが湧いてきた。

神殿や王宮の記録官になれなくて、学校に残った劣等生のくせに。十年も二十年も同じ中身を口移しするだけが仕事の、ものまね鳥のようなやからが、うちのエタナを打つなんて。血の気が多い? 子供が泣くのを喜ぶ加虐趣味野郎だろう。そいつの機嫌をそこねたら、うちのエタナが卒業もできないだなんて、この世の中、何から何まで間違ってる。

「エタナ、お父さまはお疲れなの。ここはいいから、もう寝室へ行きなさい」

妻が小声でエタナにささやく。

それを聞いて、ますます気持ちがたかぶった。

「宿題がすんでないんだろう。それでまた明日、鞭をくらうつもりか。いいから、ここで今日の宿題を朗誦するんだ。今日の宿題は何だ? 法律か、それとも、ご詠歌か?」

エタナは、イナンナ女神を称える歌の出だしを一節二節、口にしたが、声が震えてうまく歌えない。ウルメシュに「何だ、そのざまは」と言われて、ついに大声で泣き出してしまった。

「この騒ぎはどうしたこと?」

家に入ってきたのは、離れに住むウルメシュの母だった。

かごをどさりと下ろして、眼光鋭く、ウルメシュたちを見回す。

「お隣から、たくさんナツメヤシをいただいたので、おすそわけに来たのだけど、お取り込み中なら帰りましょうかね」

「いいえ、どうぞ、ごゆっくりしていってください。夕食もご一緒にどうですか」

「気持ちは嬉しいけど、すぐ帰りますよ。煮込みをつくってきてしまったから」

そう妻に答えながら、母はウルメシュに向き直り、「小さい子を泣かすものじゃありませんよ」と言った。

「エタナはもう学校へ上がりました。小さい子ではありません」

息を整えながら、ウルメシュは答えた。

「まだ八歳でしょう。親の思い通りにならないのは当たり前です」

「早いうちからしつけておかなければ、大きくなったら手がつけられなくなります」

「あなたの息子でしょう。そんなふうにはなりませんよ」

胸を突かれて、思わず母の顔を見返してしまった。

厳しかった母から褒められたことは滅多にない。

「年寄りのお節介はよくないねえ。やっぱり、早く帰りましょう。エタナ、またね。あんまり思い詰めなくても大丈夫だよ。おまえのお父さまはね、おまえの年頃には、まだ寝小便してましたからね」

「母上」

赤くなったウルメシュの抗議に取り合わず、母は笑いながら手をひらひら振って、帰っていってしまった。エタナは泣きはらした赤い目のまま、くつくつと笑っている。

「エタナ、控えなさい」

注意した妻の口調にも、いくらか笑いが含まれている。

「ミシャガ、おまえもひどいぞ」

ウルメシュがたしなめると、妻は苦労して笑いおさめようとしながら「申し訳ございません」と言った。

「まあ、いいか。疲れた。飯にしよう」

そう言ってウルメシュが腰を下ろすと、妻は下女に夕食を運ばせた。

羊の煮込み、温野菜のクリームがけ、ヒヨコ豆のスープ、毎日、代わり映えはしないが、子供の頃から食べ慣れた味だ。結婚当初、妻が母からウルメシュ好みの味付けを習ってくれた。大泣きしてお腹が空いたのだろう、エタナが旺盛な食欲でよそわれた煮込みを食べ尽くしたので、ウルメシュは自分の分を分けてやった。

「今宵はどうされますか」

妻に訊かれる。

「そうだな。イビが楽しんだものを、わたしが楽しんではいけないということはなかろう」

葦のさしこまれた小壺が運ばれてくる。

大麦酒(ビール)だ。

記録官仲間には強い酒を水のように飲む者もいるが、ウルメシュはさほど酒に強くない。それでも、大麦酒なら明日の仕事にさしつかえることもないだろう。

小壺を掲げて、イナンナ女神に感謝を捧げ、葦の先に口をつける。

疲れた体、疲れた神経に大麦酒が染み入っていく。

何はともあれ、今日も一日、終わったのだ。

ゆったりくつろいだ気持ちで眺める室内は、先ほどまでとはまるで違って見える。

妻のミシャガがいて、息子のエタナがいて、食卓には充分な食事が並んでいる。葦のそよぐ大河の風景を織り込んだ壁掛けは、結婚のときに亡父から贈られたものだ。夕日が砂塵舞う街を赤く染め、金で縁取りしたように、なんの変哲もない、いつもの我が家に、特別な明かりがともったようだった。

エタナもお腹がふくれて落ち着いたようだ。

「エタナ、今度は父さんも怒らないから、もう一度、暗唱してごらん」

エタナはうなずいて背中に手をあて、息を大きく吸い込んだ。

イナンナ女神よ、アン女神の娘にして、都市ウルクの守り神、我らが母なる神よ。

我ら、ぬかずきて、鼻に手をあて、あなたに、祈る。

エタナがつっかえたところを直してやりながら、ふと思いついた。

これではエタナ一人で練習するのは無理だ。覚えていない歌を無理に一人で繰り返したら、間違ったまま記憶してしまう。ウルメシュがいない時でも練習できるようにしてやれないものだろうか。

ウルメシュは整理棚から、粘土板と押印具箱を下ろした。

神々や土地の名前、父母や妻子といった親族名称には、それぞれ固有の記号があって専用の押印具がある。歌に出てくる順番に、粘土板へそうした記号を刻印しておけば、エタナはウルメシュがいない時でも復習することができるのではないか。

ウルメシュはご詠歌を小声で呟きながら、押印具を押しつけていった。

ミシャガとエタナは物珍しそうにウルメシュの手元を眺めている。

「よく見ておけよ。来年には粘土板と押印具を使って、統計の授業が始まるぞ」

重々しく命じながら、内心では、ミシャガとエタナに自分の仕事ぶりの一端を見せることができるのが嬉しくてたまらない。

自宅に置いている押印具の種類はあまり多くなかった。欠けている押印具の代わりに、大麦酒の壺にさしていた葦で、押印具の記号を粘土板へじかに彫りつけているうちに、ウルメシュはもっといいことを思いついた。

専用の押印具が存在しない歌詞でも、耳で聞こえる一音一音に対して記号を決めておけば、葦でひっかいて記すことができるではないか。

「エタナ、それにミシャガもよく見ろ」

二人の注意を引きつける。

「これがイナンナ女神のイだ。これはウルクのウ、エンリル神のエ、アン女神のアだ」

エタナに読み上げさせる。

「そうだ。覚えがいいな。さすがはわたしの息子だな」

エタナはすっかり興奮して食卓の周りを飛び跳ねた。

ミシャガが見かねて「もう寝なさい」とうながした。

「そうだ、もう寝なさい。父さんが夜のうちにこれを完成させておくから。明日の朝早く起きて、この板を見ながら特訓すればいい」

夜も深まり、ウルクの街がすっかり寝静まった後、ウルメシュは食卓につっぷして眠っていたミシャガを揺さぶった。そして、イナンナ女神のご詠歌を歌った。

イナンナ女神よ、アン女神の娘にして都市ウルクの守り神、我らが母なる神よ。

我ら額ずきて鼻に手をあて、あなたに祈る。

その深き心にて、我らを守りたまえ。我らに長寿と子孫を恵みたまえ。

約束の星、宵の明星は輝く。何を恐れることがあろう。

なつめやしの花咲く頃、女神は葦束をかかげて現れる。

大河は流れ、大麦は実り、山羊、羊が子をなす地。

女神の守りし豊穣の地、ウルクこそ我らが故郷。

ミシャガは微笑みながら聞いてくれた。

ウルメシュは、イナンナ女神に対するがごとく、うやうやしくミシャガに一礼した後、一枚の粘土板を差し出した。

「無理ですわ。わたしに粘土板は読めません」

ミシャガは、夫の彫った粘土板の窪みを撫ぜながら言った。

「わたしが読もう。こう書いてあるんだよ」

我が妻よ。

かつてイナンナ女神が我らに命じられたごとくせよ。

櫛にて巻き上げた髪を、我がために下ろし、

蜂蜜のように甘き唇にて、我を癒やせよ。

我もまた、汝に我が身を捧げよう。

幸せ者のウルメシュには一つだけ誤算があった。

彼は、我が息子が鞭打ちから逃れられますように、他の子よりも良い成績がとれますようにと願って新しい記号を編み出したが、八歳の子供が面白くて便利なものを知ったとして、それを友達に自慢せずにいられるだろうか?

新しい表音記号はあっという間に学校中に広がった。授業中、子供たちはこの記号で教師の言葉を記録し、暗唱の宿題にそなえた。教師たちは記憶力を阻害する悪習であるとして、やっきになってこの記号の使用を禁じたが、鞭打ちを避けたい子供から記号を取り上げることはできなかった。

卒業して記録官となってからも、エタナたちはこの記号を私的に使用し続けた。公式な使用が認められたのは、エタナたちが記録官長、神殿長になった後のことである。以来、奉納記録をはじめとするウルクの街のあらゆる情報は、ウルメシュが発明し、エタナが広めた記号によって表されるようになった。

残念ながら、ウルメシュとエタナ、それにミシャガの名は正史には残されていない。

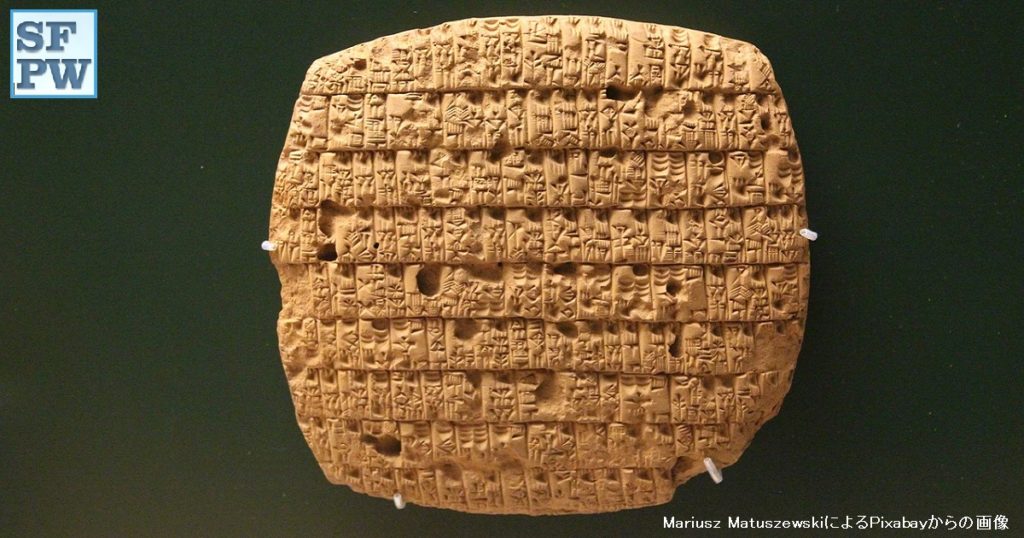

メソポタミアにおける文字の誕生は、紀元前三二○○年ごろとされている。これはまだ絵文字であった。葦ペンと表音文字が発明され、文字体系が整ったのは紀元前二五○○年ごろと考えられている。中国の殷王朝の成立に先立つこと八百年前、日本における女王卑弥呼の時代からは二千七百年前のことである。

参考文献: 小林登志子著『シュメル 人類最古の文明』(中公新書)

同著『五○○○年前の日常』(新潮選書)