III カルタゴの大航海時代

3、錫の道

●ヒミルコの冒険

●サハラヘの陸上の道

4、海の彼方へなお遠く

IV ローマとの攻防

1 海に投げられた碇

●安全が第一の願い

●港と住居

●墓だけは残っている

3、錫の道

ヒミルコの冒険

ハンノが西アフリカ沿岸を巡航していたころ、同じカルタゴ人の船乗りがジブラルタルを出て北方へ航行したことが記録に残されている。しかし、それは直接の記録ではなく、紀元四世紀ごろのローマの貴族で詩人のアヴィエヌスが自分の息子の教育用にと作った詩のなかに引用された、カルタゴの提督ヒミルコの冒険譚である。

スペインの南端にあるカディスは、すでにフェニキア人が馴れ親しんでいた鉱物資源や海産物の産地だったが、そこでヒミルコ一行は、北方の海を越えた島に錫の大産地があるとの情報を聞きこんで、大西洋の荒海へ乗り出してみることにした。彼らには道づれがあった。たぶんブルターニュの近くの島ではないかと思われるエストリムニアという島に住む人たちで、すでに錫の開発を手がけていた男たちだったという。

「彼らの国から、古人が『聖なる島』と名付けていた島に行くには船で二日かかった。この大きな島にはヒベルニア人 (アイルランド人) が住んでおり、近くにはアルビオン島が横たわっていた (アルビオンはラテン語では、アルブスと呼ばれ、白い色を意味している。イングランドの海岸の白い崖から、そう呼ばれたもの)。タルトソス人 (カディスの人) はエストリムニア島と商売をしていたが、これにカルタゴの植民者たちや、ヘラクレスの柱の附近の住人も加わっていた。」

「カルタゴ人ヒミルコはここを航海した経験があり、この海を渡るには少なくとも四ヵ月はかかると話している。風がないので船は進まず、海の水は動きがなくどんよりしている。海の底の海草が上って来て船にからみつくこともあった、と彼はつけ足している。海は大して深くはないという。魚たちが、あっちこちに泳ぎまわり、動きの止った船のあいだを怪物が泳いでいる。」

シャルル・ピカールが『カルタゴの日常生活』(Charles Picard 《la vie quotidenne à Carthage》 Hachette, 1958) で引用している上の文を読んで受ける印象は、カルタゴ人はモロッコやスペインの基地とは違って、アイルランドやイングランドに常駐の基地を造ったものではないだろうということである。それから海の流れが動かないということ、怪物が船のあいだに出現するというのは、どういうことだろうか。この怪物は、おそらく鯨だろうと想像されている。そして、海底が浅くて海水が動かないというのは、有視界航海をしていたので、陸のすぐ近くを進んだからだろうと学者たちはコメントしている。

そして、カルタゴの航海者たちの目的は錫をはじめとする金属資源の発見であったから、ハンノの場合にもそうであったように、競争者にルートを秘匿しなければならないという考慮があった。だから、ぼやかす必要があったと考えられる。

カルタゴ人よりも前に、彼らの祖先フェニキア人は錫を求めてジブラルタルの外へ出た実績がある。そこでヒミルコ提督も再び北海の探険に乗り出したものだろう。紀元前五世紀のころは、すでに青銅の全盛期は過ぎていたとしても、日用の什器類はもとより、武器などと、その用途は万能だった。青銅を造る主原料は銅であるが、銅はキプロスで人手できた (現在でもキプロスの銅山は操業している)。が、合金の相手である錫は地中海周辺ではほとんどないので、ジブラルタルの外へ出なければならなかったのである。

ヘロドトスの記しているところでは、この金属は「カシテロス」と呼ばれる島から運ばれて来たという。カシテロスという語そのものがギリシア語で錫を意味しているので、この島の実在は疑わしいとしても、フランスのブルターニュまたはイングランドの南端にあったものと推定されている。地理学者はこれをイングランドの南端のシリー島とみているが、この島には17世紀から19世紀にかけて盛んに錫を産出したというコーンウォールがあるので、その可能性は高い。

ところが、1953年のこと、アイルランドの考古学雑誌にデーヴィスという神父が、北アイルランドを流れているフォイル河の河口にあるセント・ジョンスタウンで発見した卵形の石のことを発表した。その石には人間の顔らしいものが刻まれていて、しかもカルタゴの博物館にある像とそっくりだということが判った。そしてそれはヒミルコ、またはその後継者が神ヘの供物として供えたものに間違いなかろう、とテュニス考古局長のシャルル・ピカール教授は書いている。

いずれにしても、フェニキア人およびその後継者の海の冒険商人たちは、ブルターニュからアイルランド、イングランドにかけて、錫を開発していたのである。

では、採掘した錫鉱を、どういうルートを通して地中海まで運んだのであろうか。海上を運ぶよりも陸づたいに運ぶ方が安全で便利だった。二つのルートが使われていたらしい。セース河を上ってアルプスを越える道と、ガロンヌ河を通って南仏に出るルートである。前者はマルセイユに早くから植民していたギリシア人が関与していたと考えられるが、後者の方は、ガリア人 (ゴール人) によったと思われる。後述するがハンニバルがガリア人と友好関係を結んだのは、この錫のルートの確保が狙いだったという説がある。

ハンニバルの「新カルタゴ大帝国」建設の夢の根拠の一つに、この錫のルートをあげることができる。

サハラヘの陸上の道

カルタゴの黄金狂時代を象徴する出来ごとは、探険家が続出したことである。ハンノの巡航やヒミルコの探険のほかにも、冒険家の話が伝えられているが、次にごく大雑把にその概要を記することにする。

今でこそサハラ砂漠の南下が問題となり、飢餓の民の大量発生で世界の世論を沸かしているが、カルタゴの時代にはもっと緑が多かっただろうと想像されている。じじつ、モロッコの南の河には、そのころワニが泳いていたのを見たという旅行者の記録もあるくらいである。ニジェール河の存在も、すでにその頃から知られていて、ナイル河につながっていると思われていた。

カルタゴ人がこれらのアフリカ人と交渉を持っていたことは疑うことはできない。当初は自分たちで直接出かけることはなかったとしても、砂漠に近い乾燥地帯から来た人びとを受け入れて、彼らに進んだ地中海文物を伝えたであろう。その動かぬ証拠はフランスのアンドレ・ロオートが発見したサハラのタシリの壁画である。そこには馬や戦車が描かれているが、戦車はギリシアのそれに酷似している上、カルタゴ人の崇敬するタニト神のシンポルも発見されているのである。

また、ローマの喜劇作者プラウトゥスの芝居に出てくるカルタゴの老商人ハンノは幼いころ誘拐されて行方がわからなかった甥を探してギリシアまで出かけるが、その甥が幼いころ、カルタゴで猿に咬まれた傷あとをみつけて甥であることを確認するという場面があるが、このことから、カルタゴでは当時南方の山中に沢山いたと思われる尾なし猿がペットとして飼われていたことがわかる。

ペットの話の序でに、もう一つエピソードをつけ加えると、さきに登場してもらった冒険家の大富豪ハンノと思われる人物は、飼っていたインコに「ハンノはカミサマ」と言わせていたということである。アフリカ山中の野生動物はかくてカルタゴ市民の愛玩物となっていたのである。

ライオンのような猛獣も捕えられて、現代の動物園のように見世物になっていた。これを捕えるには、武器である楯で囲んだ一種のオリの中に山羊を入れて野獣をおびき寄せ、その中に入って来たところを矩火で追い立てて用意した網に追いこんで捕えていた。カルタゴが軍用に使用した象も、多くはモロッコで捕えられたものだったという。

カルタゴ人が砂漠に住む人びとから受けとったのは、ザクロ石とかエメラルドなどの貴石類で、それはガラス製の首飾りの玉と交換されたという。そういう取引の中心地は、現在のリビアの南西にあるフェザンだった。サハラに住むトアレグ族やガラマンテ族は、カルタゴ商人の仲介なしには彼らの運んで来た、金[キン]や貴石のほか、象牙、舵鳥の羽根、毛皮類を売ることができなかったから、レプチス (現在のリビアとテュニジアの国境にある都市) にあったカルタゴの税関では一日に一タレントの収入があった。そこでサハラから上がるカルタゴ人の利益は無視できないものがあった、とピカール教授は書いている。

レプチスは、のちにローマ皇帝になるセッチミウス・セヴェリウスの故郷であるが、彼は皇帝の位 (193〜211) につくと、そこヘローマ軍を派遣して占領させた。このことからもこの地がサハラとの交易に重要な地であったことを物語るものである。

4、海の彼方へなお遠く

ヒミルコの北海探険の話のところで、私はアヴィエヌスの詩句を挙げておいたが、この詩人は大西洋の海の荒あらしさを次のように歌っている。

「見渡す限り、涯もなく、海は深淵をひそめて波うっている。誰ひとりこの海を訪れた者はなく、誰ひとり船を乗り出したものはない。空からの息吹きひとつ無く、舳は動こうともせぬ。霧は淵を隠し、日の光は雲に覆われる。」

アヴィエヌスの時代のローマでは、ヘラクレスの柱の彼方の海のことを、このように考えていたのであろう。

だが、ギリシア神話ではすでにヘラクレスの十二の功業[いさおし]として、ジブラルタル海峡 (ヘラクレスの柱) の開鑿[かいさく]とヘスペリデスの黄金のリンゴの奪取の話を挙げている。ヘラクレスが、もしフェニキア人の神メルカルトと同一の神であるとすれば、ジブラルタルと同様ヘスペリイドの冒険もフェニキア人の功業であったと考えることができるだろう。

そして、ヘスペリイドというのはギリシア語で「沈む太陽」という意であるということであるが、この西の涯[はて]の地に三人のニンフが大蛇を従えて黄金のリンゴの成る樹を守っていたという伝説、そして力持ちのヘラクレスがその木の実を奪取してきたという伝説、それらは皆フェニコ=カルタゴ人の海外発展の事業と考えることができるかもしれない。

黄金の果実というのは、じつはリンゴではなくてオレンジだろうと考えられているので、この伝説は地中海世界へのオレンジの伝播を伝えるものなのであろうか。

この伝説の島に比定せられているのが、マデイラ諸島とカナリア諸島である。モロッコから至近の海上に浮ぶ島で、プラトンの語ったアトランティスが海底に没したあとの山頂ではないか、という仮説もある夢の島である。それかあらぬか、古代人はカナリア諸島のことを「宝島」と呼んでいた。東洋でいえば、台湾の古名の「蓬莱の島」である。

ローマ帝国の従属国モーリタニアの王であったユバ2世の時代に、カナリア諸島のひとつに航海した船乗りたちが、その島を「ジュノオの島」と名付けた。ジュノオはカルタゴのタニト女神のローマ名である。その船乗りたちは、そこにあった石碑にタニト神のシンボルである、三日月と太陽の絵を見つけて、そのためこの命名をしたのだ、ということであるが、ユバ2世の時代からすると、すでに1000年もまえカルタゴ人が往来していた証拠である。

カルタゴ人の関心は商売がまず第一で、島を占領して自国領とするというような発想はなかったらしく、そこにはカルタゴの長期の滞在を示す遺蹟はなかった。おそらく臨時の勘定所程度のものだったろうと考えられている。だから、カルタゴが亡びると、島から文明の跡は絶えてしまったのであろう。15世紀になってスペイン人が上陸し「そこの原住民であったベルベル人の支族のグアンシュ人と呼ばれる人たちを皆殺しにしたが、そのときの島の原住民たちは、ほとんど石器時代の暮らしをしていたということである。

カルタゴの商人船乗りがカナリア諸島に足跡を残している話も「嘘つきフェニキア人」という評判のおかげで、ギリシア人が残した記録に書かれているにもかかわらず、真面目にとり上げられることはなかった。しかるに、最近になってハーバード大学のバリ・フェル教授がマサチューセッツ州で発見された古代の石に刻まれた文字を解読して世界を驚かしている。フェル教授は、フェニキア文字と古代ケルト人の使用していたオガム文字を研究していたので、石に刻まれた線刻文字をフェニキア語とイベリア=ケルト語のアルファベットであることを確認したのである。

なぜイベリア=ケルト語がフェニキア語と混用されていたかというと、それは、カディスにカルタゴ人が進出していたころ、この両民族の間の協力関係を示すものであろう、とフェル教授はその論文のなかで書いている。

大西洋には貿易風[アリゼ]が吹いている。ヨーロッパ人の奴隷船がアフリカ黒人をアメリカ新大陸ヘ運んだのは、この風に乗ってであったが、紀元前六世紀のころカルタゴ人とカディス人との船が、この貿易風に乗って北アメリカヘ渡ったことは、大いにあり得ることではなかろうか。フェル教授は書いている。

「広範な毛皮交易のほかに、ミネソタ州の銅鉱山は極めて早い時代に採鉱が行なわれた証拠もあります。カルタゴ人は誰に対しても、毛皮はゴールで手に入れるのだと言っていました。しかしローマ人がゴールに侵入してみると、毛皮交易が行なわれていた形跡はほとんど見つからなかった。ゴールというのは、アメリカを指す暗号名だったのだ、と私は考えています」(リーダース・ダイジェスト」1977年4月号)。

[註・バリー・フェル『紀元前のアメリカ』喜多迅鷹・元子訳、草思社、1981 を参照されたい]

ハンノが西アフリカ巡航のとき、金[キン]の所在を競争者から秘密にしたように、北アメリカに出かけたカルタゴの冒険商人も毛皮の出所を隠そうとしたのであろうか。

北米大陸にカルタゴ人の足跡があったとすれば、コロンブスの新大陸発見に先立つこと2000年も前のことである。まったく驚きに耐えない。また、コロンブスの発見後300年を経てヨーロッパ人が大挙して新大陸へ植民した初めのころ、北米とくにカナダからヨーロッパ人が運んで来た物資が魚類とともに毛皮であったというじじつは、世界貿易のパターンが、そんなに変化するものでないことを私たちに教えてくれるのである。

と同時に、古代地中海世界の経済にとって、カルタゴ人の活躍がいかに重要だったかという事実をも、私たちに実感させるのである。

金[キン]をはじめとした鉱物資源を求めてのカルタゴ人の海外雄飛のことを私は大航海時代と表現したが、そのことは、その後2000年を経て再現されることになったポルトガルとスペインが主役となった「大航海時代」を頭においてのことである。

コロンブスの新大陸発見につづいて、スペイン人コルテスのアメリカ大陸の開発時代が来るが、スペイン人は銀の大量持込みで富んだものの、その富を産業のために投資せず戦費に浪費したため、ただインフレをヨーロッパにもたらしただけで国力を消耗してしまった。スペインに代って、オラングとイギリスが台頭して次の時代を担うことになった。

カルタゴは、いわばこのスペインの先輩だったのであろうか。スペインに在った銀山を開発し、北海の錫を商業ルートに乗せてはみたものの、カルタゴの富はやがて他国に横どりせられてしまうのである。「新しいフロンティア」をめぐっての覇者の移り変りを私たちはこの歴史に読みとることができる。

IV ローマとの攻防

1 海に投げられた碇

●安全が第一の願い

●港と住居

●墓だけは残っている

IV ローマとの攻防

1、海に投げられた碇

安全が第一の願い

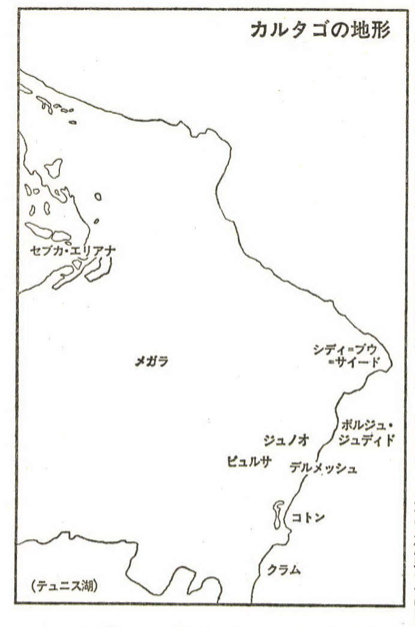

カルタゴの地形について「海に投げられた碇[いかり]」と形容する人がいる。

現在のテュニス湖とセブカ・エリアナと呼ばれる湖とにはさまれた地峡を碇の柄に見立てると、その先端にやや開いた格好の地形の先端にカルタゴの市[まち]は造成されたのである。セブカ・エリアナ、すなわち海に向って左側にある湖は、古代には湾となっていて、その左端の岸辺が、カルタゴよりも早くから、フェニキアの船団が西方ジブラルタルヘ向けて航海していたころの中継基地ウチカだったのだが、この湾は出口が砂で理まって現在は湖となってしまっている。

カルタゴの西側と南側、すなわちアフリカ大陸へつながる平地には、原住民からの攻撃にそなえて、入植の初めから柵が取りつけられたらしい。東と北はもちろん海だから、この海の民にとっては安全な避難場所である。

古代の航海は有視界航法がとられていたから、シチリアを出た船が西に向った場合、すぐ視界に入るのはカルタゴの岸なのである。おそらくは何回かこのあたりを航行したあとで、ここに植民地をひらくことを決定したのであろう。大胆ではあるが、細心で用心ぶかかったフェニキアの船乗り商人が、この地の安全性が気に入ったことは想像がつく。

ポール・ゴクレェルは次のように書いている。

「地勢からみて、この場所はほかのどの場所よりも海の勘定所[アンポリウム]を創るのに最適だったのだ。東方は湾へ向けて大きく開かれており、その反対側には強風から守ってくれる丘陵が、ビュルサの丘から弓状につらなってシディ=ブウ=サイードの崖までつづいている。崖をなしたその岬は沖の波をさえぎって、船舶にもっとも安定した天然の停泊所を提供したにちがいない。この半円形の貝の形をした地形は、大陸からは絶縁され、防御に容易な小山に包まれて、安心できる停泊所をフェニキアの商人に保証してくれただろう。彼らは決して内陸へ向けては出て行こうとはせず、碇を投じたとしても、何か事が起れば何時なんどきでも沖へ向けて逃げ出せるよう注意を払っていたのである。

ボルジュ・ジュディドの岬を回って波の静かな岸辺にたどりついたフェニキアの船乗りたちは、険しい崖の下にある船のつなぎやすい砂浜を見つけると、海上の放浪の終点をここにきめたに違いない。ここに積荷を下ろすと彼らは、岸のすぐ近くに最初の建物を建てた。そして丘の麓に死者のための墓穴を掘ったのである。」(P・ゴクレェル『カルタゴのフェニキア人墓地』(P. Gaukler 《Nécropoles puniques de Carthage》 A. picard, 1915)

ボルジュ・ジュディドの岬からクラムの砂丘にかけて、それらの住居は伸びて行き、次第にビュルサと名付けられる丘 (57メートル) やジュノオの丘 (54メートル) へと広げられたのだろう。しかし、カルタゴの市街は、この地形の外側へは決してはみ出すことはなかったものの、それにしても何らかの防御の手段を構じる必要があった。カルタゴに攻撃が加えられるとすれば、もちろん西側に広がるメガラの平坦地からである。だから、そこに壕を掘ることにした。碇の柄にあたる部分に壕を掘り、やがて城壁をめぐらせることになる。石を積んで、その高さ13メートル余り、底部の幅は約9メートルの壁が築かれたらしい。こういう壁を二重に張りめぐらせたのである。そしてその城壁のところどころに四階建ての塔が造られた。そしてその塔には、もちろん、石垣を登ってくる敵を投げ槍で倒すための窓状の空隙が等間隔に明けられたであろう。

城壁の内側には兵舎や武器庫が設けられた。

ローマ皇帝の歴史家であったアピアヌスはこの城壁のさまを次のように書き残している。

「最下階には300頭の象が、その貯蔵食糧といっしょに入れられていた。その上の階には、4000頭の馬のための厩があり、その食糧である干草や麦を格納するための倉庫があり、また2万の歩兵と4000の騎兵のための兵合が造られていた。」(『リビヤ記』)

こういう巨大な施設が設けられていたのは、第一の壁の内側に造られた第二の城壁の内部だった。敵が、もし、第一の壁を乗り越えて来たとしても、第二の城壁を乗り越えることは容易ではない。相当に堅固な守りということができよう。

しかし、このような高い壁が築かれていたのは西南の側だけで、北や東側の海に面した部分は、海岸の岩などを利用した簡単な壁だった。おそらく船の機動力に自信をもっていたカルタゴ人は、西側のような頑丈な壁の必要を感じなかったものと思われる。

1949年に行なわれた空中からの探査の結果、西側の第一線の防御線のあとが2キロにわたってくっきりと撮影されたという。しかし、城壁の跡はまったく残っていない。ローマ軍は、城壁の一切を破壊しつくしたものと考えられている。現在、私たちが見ることができるのは牧歌的な田園都市の風景である。家の庭先にはイチジクが植えられ、藤やジャスミンの花が咲き乱れる郊外の風景である。

港と住居

安全の問題は以上のような防備で大方確保されたとみていいだろう。そこで次の問題は市民の住宅や、富を生むはずの港が、どのように造られていたかということである。

港は二つあった。商港と軍港である。これについては古典歴史家のアピアヌスの記述がある。もっとも最近の考古学的発見の成果からみると、彼の記述にはいささか正確を欠く点があるとの意見があるものの、一応、次に掲げてみることにしたい。『サランボオ』のなかでフローベルの描いた情景も、おそらくこの古典によったもののようだ。

「カルタゴの港に入港する船は、入口から入り、出るときはもう一つの出口から出るようになっていた。入口は70ピエ (2072メートル) の広さがあり、鉄の鎖で閉ざされていた。これは商船のためのもので、種々雑多な船舶用器材がストックされていた。この港の奥にもう一つの港があり、その中には島があり、島にも、それから港をとり巻く岸に沿っても広い岸壁が設けられていた。この岸壁は220隻の船を入れることのできる上尾根がとりつけられていた。その上部は船具を格納する倉庫になっていた。各倉庫の上にはイオニア式の円柱が立っていて、回廊のような感じを与えていた。島の上には司令官のための住居があり、そこからトランペットの吹奏につづいて布告者が司令を伝達していた。司令官は常時そこから港を監視できるようになっていた。島は港の入口の正面に位置し高い小山になっていたから司令官は遠く海上を通過する船を見ることができたが、海上の船からは港の内部は見えないようになっていた。港に入った商船からも兵器庫の内部は見えない仕掛になっていた。兵器庫は二重の壁に囲まれて軍港を通り抜けて街の方へ行く商人にも、その内部は見えないようになっていた。」(前出書)

この港の附近はコトンと呼ばれていたが、これはフェニキア語 (セム語) で「掘り割り」を意味しているが、このことは人工の運河を造って海水を導入したことを言うのであろう。今では、商港の方は砂で埋ってしまっているが、カルタゴ繁栄のころは、キチンとした長方形をなしていたものであろう。軍港の方は今も見ることはできるが、昔日の姿を想像するには余程の想像力を要する。

というのは、現在ここを訪れるものにとっては、その規模は余りにも小さくみえるからだ。当時の船の大きさ、武器の条件など考え合わせると、ある程度小さくても仕方ないとしても、たとえば、いま見ることのできる司令塔のあったという島にしても、もっと高くてもいいのではないかという思いがする。司令官の住んでいた建物にしても堂々たるものが建っていたに違いない。2500年の光陰のあいだに風化して小さくなったものと考えざるを得ない。

アピアヌスの記述しているところによると、船の修理用のドックがあり、それにつづいて商品を並べるための平坦地があったというけれども、現在は住宅地になっていて見当もつかない。この場所がカルタゴの最後の奮戦の際のスキピオ軍の突入した場所であろうが、今は、そういう過去の情景を想い浮べる手懸りはまったくない。

墓だけは残っている

ローマ人によって亡ぼされるまでの約660年のカルタゴの発展のさまを、今日うかがわせてくれるものに墓地がある。地上にあったものは壊されて焼かれたが、その破壊の手は地下までは及ばなかったのである。

そこに眼をつけて、その墓の発掘を思い立ったのがポール・ゴクレェルである。19世紀の末から墓地専門に発掘をはじめたこのフランス人は、墓地が移動しているという事実を発見して驚いた。都市の発展に伴なって、死者のための住居は移動を余儀なくされたのである。

日本の地方の町に行っても分ることだが、墓地というものは、たいてい、町の郊外にある。カルタゴでも墓は居住地から少しばかり離れて建てられたはずだ。ところが住民がふえて街がふくれ上がると、墓はそのまた外側へと移転を余儀なくされただろう。600年の歳月のあいだの街の移り変りを墓地は物語ってくれているのである。

こういう事実を発見したのが、さきに上げたゴクレェルである。もっともカルタゴの遺跡のなかに最初に (1878年4月) 墓を発見したのはカトリック神父のド・ラットルという人物だった。その後、ゴクレェルに受け継がれ半世紀にわたって継続されてきたのである。

ある時ゴクレェルが、それまでよりも深く掘り下げると、砂で埋った井戸の穴があらわれ、さらに数メートル下に棺を発見したのである。重い石の蓋の下からは、葬具と共に屍体が横たわっていた。

ゴクレェルは書いている。

「カルタゴのデルメツシュにあるフェニキア人の墓地で、私が続行した発掘は南から北ヘ向って壕を掘りすすめるという方法だった……この方法ですすめている間に、街中から外へ行くにつれて墓は次第に新しくなり、その性格も変化しているようにみえた。砂に穴を掘って埋めるという簡単なものから、組立てた墓穴になり、そして石棺様式へと移り変っている。ボルジュ=ジュディドの丘へと移動するにつれて年代は新しくなっている」(前出書)。

デルメッシュというのはジュノオの丘の北方に海岸に沿って並んでいるオデオンの丘から海へ向けて下る斜面にあるが、この発掘の状況からみて、墓場は北へ向けて斜面づたいに移動したことがわかる。そしてそれは、カルタゴの市街の発展と一致していたことを示していた。

墓のほかには、カルタゴの街の様子をうかがわせるものがないほどローマ人の破壊は徹底していたのであるが、その代りと言うべきか、ローマ帝国の属州になってからローマ人の造った建物のあとは今でも残っていて、ツーリストの訪れるところとなっている。海岸の高台に転がった大理石の円柱など、すべてのローマの遺蹟の在り様と同じである。

さて、カルタゴの街のことはこれくらいにして、次に、フェニキアがオリエントの大国の攻撃を受けて次第に衰微して行くのに反してカルタゴが繁栄して行った、紀元前六世紀のころの国際情勢を見て行くことにしたい。

[カルタゴ第5回 終]