[橋]

土手を散歩していると、古びた橋があった。寿町の、荒川に合流するわずかに手前の相川にかかっている。橋ともいえないほど、おんぼろである。橋桁は、切り出した木材を無作為としか思えない形に組んである。幅二メートルとない橋の上は、土が敷いてある。そのところどころに穴ぼこさえあった。

昔、穴切小学校に通っていた頃、かかっていた橋だとわかった。学校からの帰り道、同級生が、その穴に足を落とし、問題となった。近くに住む農家の主が、手作りした橋だった。警察からも取り壊し命令が出ていると言われていたし、小学校からも通ってはいけないと言われていた橋である。

それでも近道になるからか、はたまた好奇心からか、通る子どもがいた。その一人が同級生で、何人かでふざけて渡り、穴にはまった。片足はすっぽりと落ちたらしいが、身体が引っかかって、すぐにいっしょにいた子どもたちが手を貸し、川に落ちずに済んだ。被害は片方のズック靴だけだった。

いっしょにいたわけではない。翌日の朝の会で、いっしょだった同級生が、事細かに報告したため、知った。

「橋の木にきのこが生えてたから取ろうとして」

落ちそうになった子が、泣きそうな顔で言ったものである。

帰る方角が違ったこともあるが、おんぼろ橋のことは知っていたし、渡りはしなかったけれど、見に行ったことはある。よく崩れないものだと、子ども心に思った。この一件は問題となって、つくった農家への苦情が強まったらしい。しかし、農家の主は壊さなかった。それでも私が小学校を卒業する前に取り壊された。農家の主が死んだため、のこった家族が、取り壊したのだと聞いた。

私がまだ小学校のころの話だ。取り壊されてから、五十年ちかく経っている。その橋がなぜ。

引きよせられるように歩を進めた。数えるほどしか見ていない記憶が、過去の遠くからぐんぐん浮かび上がってきた。たしかにあの橋だった。無作為としか思えない橋桁の木材は、あちらこちら腐りかけている。橋の上には土が敷かれ、やはりいくつか穴が開いていた。五十年前ならいざしらず、今どきこんな橋をつくったら、すぐに撤去される。新しくつくったものではない。あのときの橋であり、同級生が穴に落ちた、あの古びたままである。

家に子どもを残してきたのを思いだした。日が暮れる前に、否、もっとはやく帰らなくては。すぐに帰路につくべきだ。それでも橋が気になる。足を止めたのは、数十メートル手前だった。ふと、わきを見ると、せいぜい高さ一メートルもない、お社が祭られていた。

ああ、これもあの頃からあった。いま見るよりもずっと新しくて、正面の小さな格子戸の扉や全体が赤く塗られていた。ずいぶん色も剥げてしまったけれど、ところどころ朱が残っている。

◇ ◇

これはなに?

お稲荷さんだよ。

なんでこんなところに、ぽつんとあるの?

知らない。けど、祟るんだって。

た た る?

清水屋さんのお稲荷さんが好物なんだって。清水屋さんのじゃないと、だめなんだって。

◇ ◇

同級生が橋の穴に落ちるより前、小学校の三年か四年の頃。同じクラスの女の子と、この土手を歩いた。お互い好意を抱いていた気がする。遠回りして、彼女の家のほうまで歩き、その途中、交わした会話の一部が、過去からよみがえる。

あの頃、清水屋を知らなかった。そのままあいまいに忘れた。いまは知っている。中心の、いま住んでいるマンションの近く、裏春日にある食堂で、昔から稲荷寿司が名物だった。古びた小さな店で、前を通ると、ひっそり営業している。歌手の清水マリコは、ここの娘さんらしい。入ろうと思ったが、やり過ごした。わざわざ入店して食うほど、稲荷寿司に関心はない。それでも先日、スーパーの総菜売り場を何げなく見たら、稲荷寿司のパックに清水屋とあり、へえっ、と思った。

あのとき、たしかに稲荷寿司が二個、お供えしてあった。いまは何もない。清水屋に行って、稲荷寿司を買ってこようか。あのとき、子どもだったとはいえ、素通りしたから、祟られた。私の人生、祟られていた。

そうしよう。急いで買ってこよう。

泣き声がした。赤ん坊だと思った。特徴がある、うちの子どもの泣き声だ。しかし、もう赤ん坊の時期は過ぎている。赤ん坊だったときのように、こんこんと泣いている。狐の鳴き声と重なる。清水屋の稲荷寿司を催促している。持ってこないと、いままでみたいに人生、ずっと災いを起こすぞ、こんこんこん。

じっと汗が出た。ここから早足で、裏春日の清水屋まで二十分か。往復四十分。まだ日は暮れないが、家では子どもが待っている。

子ども? 誰の子どもだ? 私に子どもはいないはずだ。それならかまわない。お社に手を合わせ、すぐに買ってきます、と言うと、早足で歩を進めた。土手を南下し、荒川橋を尻目に、美術館通りを東へ向かう。交通量が激しいが、車の音以上に、赤ん坊の泣き声とも狐の鳴き声ともつかぬ、こんこんこん、こんこんこんと聞こえる。

相生の交差点、横断歩道があればいいが歩行者は難儀して歩道橋を渡らなければならない、こんこんこん、こんこんこん。アイザワ証券のビルのわきを左折し、ソープランドの呼び込みを躱(かわ)して、路地を右折し、清水屋に着いた。半分開いていた引き戸を開けて、店内にいた老人に、稲荷寿司を。二個ください。二個では売ってくれないか。二個ではお稲荷さんも、まだまだ祟るか。だが小銭しか持っておらず、それ以上買えない。

顔を崩し、二個、売ってくれた。崩したのではなく、愛想笑いしてくれたとわかり、ぺこり頭を下げて、店を出た。同じ道を逆に、歩を進める、こんこんこん、こんこんこん。

やはり狐の鳴き声だけではない。赤ん坊の泣き声も混ざっている。私の帰りを待っている子どもは、さぞかし寂しい思いをしているだろう。はやくお供えして、はやく帰ってやらなければ。

◇ ◇

ここのお稲荷さんは、清水屋さんの稲荷寿司が好物で、それ以外は、ぷいッと横を向くだけでなく、災いを起こすんだって。

わ ざ わ い?

といって、清水屋さんの稲荷を持ってきても、何も起こらない。何も起こらないなら持っていかないでいると、やっぱり災いが起きるんだって。

やっぱり わ ざ わ い。

◇ ◇

こんこんこんの向こうから、あのときの会話のつづきが浮かんで来る。それなら苦労して買う必要はなかったか。否、何も起こらないなら、やっぱりお供えしなくては。祟りも災いもない人生が送れるなら。子どもも救えるかもしれない。毎日、決まった時間に手を合わせなくても、成仏してくれるかもしれない。それなら、こんこんこん、泣いていた赤ん坊の頃、こんこんこん、お稲荷さんが、何も起こらないようにしてくれるなら。

土手にもどった。汗が噴き出し、よく前が見えない。それでも急いだ。一刻もはやくお供えしなくては。

「ああッ」

片足が抜けた。辺りの土塊にしがみつく。誰かが手を出してくれている。目を見開くと、子どもだった。赤ん坊のころに死んだ私の子どもが、小学生になっている。

「お父さん、しっかりつかまって」

父親の私を助けようとしてくれている。

「だいじょうぶ。だいじょうぶだ」

夢中で穴から足を抜いた。あの橋の上だった。あわてて、道をまちがったらしい。あわてて、すっぽりと穴に片足をはめたらしい。

「だいじょうぶだ。もうだいじょうぶ」

土塊のうえにあぐらをかいた。子どもを見た。もうだいじょうぶ、これをお供えすれば。

「ああ」

辺りを見た。穴の下、川面に稲荷寿司が落ちている。袋は破け、稲荷寿司は崩れながら流れていく。

「ああ、あああ」

子どもを抱きしめた。子どもは私を慰めるように言った。

「そんなことをすると、きのこが生えるよ」

[蜜柑の皮で蛸]

幼いとき、実際にはいくつくらいだっただろう。すでに幼稚園に行っていたか。否、それよりも前だったのかもしれない。飯田の、表通りに面した家、もう取り壊した家の、茶の間に幼いわたしは、父と母といた。

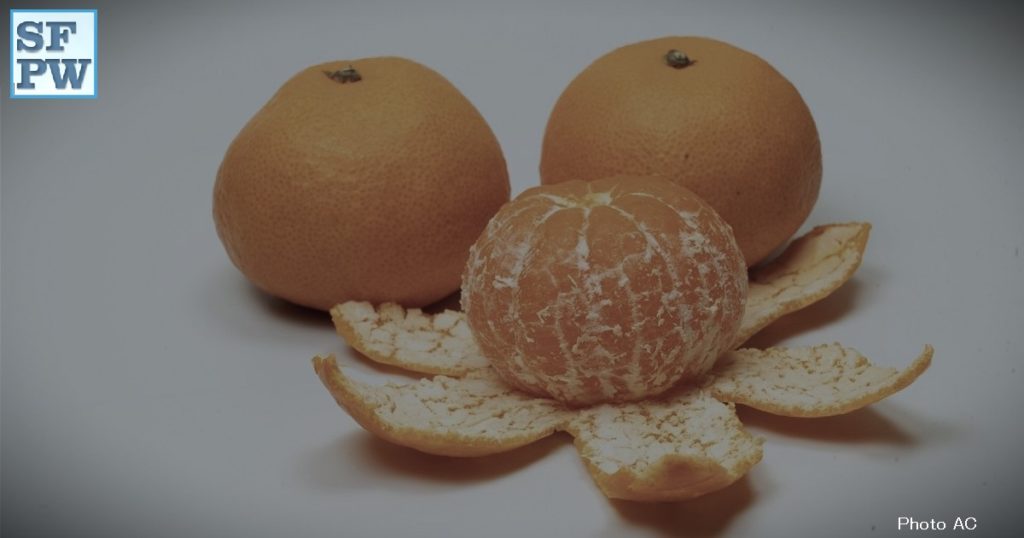

夜だった。父は晩酌をしていたか、すでに終えていたか。おそらく晩酌を終え、ご飯も食べ終えて、くつろいでいたのだと思う。わたしは図鑑を見ていた。図鑑といっても、幼い子ども向けのものだった。図鑑ではなく、子ども向けの工作の本だったかもしれない。身近な品物で、何かをつくる。それらがイラストで紹介されていた。どんなものがあったか、記憶にない。ただ一つだけ、覚えている。蜜柑の皮を剥いて、ペンか筆で顔を描いて、蛸にする。剥いた蜜柑の皮を、蛸の脚に見立てていた。

わたしはそのイラストを、当時はイラストとは言わず、挿絵と言っていたか、じっと見ていた。それに気づいたほろ酔いの父が、よし作ってやるか、という気分で、こたつの上にあった蜜柑を手にした。こたつ、蜜柑があったというのは、寒い季節だったのだろう。筆だったか、否、サインペンを手に、皮に蛸の顔を描き、八本足のように剥く。

この時点では裁縫をしていた、と覚えていないけれど、いっしょに炬燵にいた母も、微笑ましく、見ていたはずである。できた蜜柑の皮の蛸を、父はわたしに見せた。わたしがよろこぶ、すごいと目を輝かせる。そんな光景が父と母の脳裏にも浮かんだはずである。しかし、わたしの反応はちがった。

「ちがう」

どこがどう違っていたのか、わからない。覚えていない。思い出せない。ずっとずっと、いまだに思い出せない。

父はもう一つ、別の蜜柑で作った。が、わたしは、また「ちがう」と言った。どこが、どう違うのか。幼いわたしの中で、本に描かれた挿絵のものとは、何かが違っていた。父はもう一つ、作ってくれた。わたしはまた、ちがう。何が違うのか、幼いわたしに、それを言う術はなく、挿絵のものと、父が作ってくれたものを見て、ちがうをくりかえした。

父とわたしのやりとりはつづいた。今度はどうだ、と作ってくれた蜜柑の蛸を見ても、わたしは、ちがう。脇で見ていた母も、だんだん困っただろう。その結果は、というと、父が怒り、わたしが泣き、母が取りなして、終わった。このやり取り、やはりまだ、幼稚園に行く前の、もっと幼い時期だったのだろう。だが覚えている。そして最近、双子と生活するようになって、何度となく思い出す。

◇ ◇

もうすぐ三歳になる双子の孫は、だいぶ言葉も喋るようになった。子守りをしているとき、テレビを見せる。テレビといっても、時間の決まっているテレビ番組は、朝、Eテレにして、おかあさんといっしょ、を登園の支度をしながら、見るくらいである。

それ以外は、YouTube、ネットフィリックス、U-ネクスト。といったものから、何かを見せる。ノンタンだったり、アンパンマンだったり。シンカリオンにはずいぶんとはまり、かつて放映されたアニメを、三度四度、それ以上か、くりかえし見た。それを見せていれば、おとなしくしている時期があった。それだけ再生したのに、わたしはいまだにどんな内容なのかわかっていない。

その時期も過ぎ、だがシンカリオンは好きで、新幹線、電車も好きで、それらの玩具で遊んで見せるYouTubeも、何度も見ている。素人っぽいだけに、自分たちもいっしょに遊んでいる気持ちになるのか。こんなちゃちな映像の、ユーチューバーを儲けさせるなんて。癪に障るけれど、二人がおとなしく見ているのだから仕方がない。

あるとき、安易に、これでよろこぶだろうと、シンカリオンの玩具で遊ぶ映像を選んだ。兄貴の令斗は、おとなしく見た。けれども弟の類斗が「ちがう」と言った。

「これ、好きだったじゃん」

そう言っても、ちがう、をくりかえす。別の番組にした。が、類斗は、ちがうと泣き出した。逆の場合もある。類斗が「カンカンカン」と言うので、踏切の番組を見せると、令斗が、ちがう。

「令斗くん、踏切、好きじゃん」

そう言っても、ちがう。次々にさぐっても、ちがう、ちがう。二人同時というときもある。ちがう、ちがう、ちがう。を焦(じ)れて、泣きながらくりかえす。

◇ ◇

なにがちがう、どこがちがう。

あのときの父とのやり取り。蜜柑の皮で蛸の思い出がなければ、わたしも父のように怒っていただろう。やり取りをくりかえすうちに、怒って、怒鳴る。それで双子が黙るはずもないだろう。よけい泣きじゃくるだろう。わたしは、途方に暮れ、怒るだろうし、冷たい態度に出るかもしれない。

北風と太陽。北風にしかなれなかった。

「なにが見たいの?」

教えてくれれば、ありがたい。だが、双子は言えない。ただ、ちがう、ちがう、ちがう。

「じゃあ、これは?」

根気よく、番組を変える。どちらかが、これといった風に、態度を軟化させることもある。二人いっしょだといいが、まずない。そんなとき、ちがうをつづける方を「それじゃ、玩具で遊ぼうか」と別室へ連れて行くこともある。「絵本を読もうか」という場合もある。それでうまくいくときもあるが、ちがうが終わらないときもある。

何かが違う。わたしが蜜柑の皮の蛸で感じたように、令斗と類斗には、何かがちがう。何が違うのか、何がしたいのか、何がほしいのか。探ってもなかなかわからない。そんなとき決まって、あのときのことを思い出す。

うんざりもするし、いいかげんにしてくれ、とも思う。ほかにバアバだったり、娘であるママがいるときは、ちょっとおぉ、と丸投げすることもできる。けれども、一人で子守りをしているときは、付き合うしかない。何が違うんだろうと考えながら。同時に、あのとき父が作ってくれた蜜柑の皮の蛸は、わたしが挿絵で見たものと、どこが違っていたのか、考えながら。

(追記)

「甲府日記」の一つとして、こんな話を書いた。出来に疑問があったので、発表せずにいた。実際にあった出来事をまとめたはずであり、何のひねりもない。自分でも、なぜこんな掌編を書いたのか、疑問に思った。

双子の孫たちを見ていて、記憶の奥からよみがえり、ノスタルジックな思いにとらわれて書き留めたのか。そんな風に思いもした。

ところが今朝(2024年1月13日)寝起きにコーヒーを飲みながら、ぼんやりとNHKのニュースを見ていたのだが、その中で作家の角野栄子さんがインタビューを受けており、相変わらずぼんやり見聞きしていたとき、突然の一言がこころに突き刺さってきた。

「ミカンに足がはえていたり」

どういう流れでの発言かもわからない。私は茫然自失となり、そんな状態の中で浮かんできたのが、この掌編だったのである。しばらくして平静を取り戻したとき、なぜこの掌編を書いたのか、わかった。

あのとき、父がつくった蜜柑の蛸の脚が、幼かった私には八本の人間の足に見えたのだ。そしてその足を巧みに動かして、私の周りを駆けている。

「ちがう」

次々に父が作る蜜柑はすぐに立ち上がり、私の周りを駆けていたのであった。(了)