手品のおじさんのところへ行こう。

シンイチは学校から帰る途中、あざやかな色合いのコンビニのわきを通りながら決意した。

シンイチが3年生になった今年の春から、近くを流れる大きな川沿いに現れるようになった。子どもたちに人気のおじさんだった。

最初にそのおじさんに気づいたのは、入学のときからの友だちのショウゾウだった。

川原でサッカーをしていたときのことだ。そのおじさんに気付いたのだ。

「おじさん、ほーむれすっていう人?」

ショウゾウがそうたずねると、おじさんはこまったように笑ってみせた。

確かに川原に座ってぼんやり空をながめているおじさんには、自分のパパにある、どこかいつもいそがしそうにしているふんいきがないなと、シンイチは思った。

しかし、シンイチは以前、ママといっしょに大きな駅で本物のホームレスを見たことがあった。

そういう人たちとも違う、シンイチはなんとなく思った。

「どこから来たの」

「ここで何をしているの」

サッカーをやっていた仲間はみんな集まってきて、口々に質問をおじさんにあびせた。

「わかった、わかった」

おじさんはそう言いながら立ち上がり、シンイチたちに向けて手を伸ばした。

握手をするように差し出されたその手は、ゆっくりとにぎりしめられ、そして、やがてひろげられたその手からは、けむりのように紫の光が立ちあがった。

「うわぁ」

子どもたちは静かに声をあげ、息をのんでその光を見守った。

紫の光は淡くかがやきながら、おじさんの頭の上くらいまでのぼり、弱く消えていった。

「すげぇ!」

光が消えたのを合図のように、子どもたちがさわぎはじめた。

「今の何!? おじさん、今、何をやったの? どうしたの!」

「ねぇ見せて! もう一回見せて!」

おじさんは、さっきよりこまった顔になった。

でも笑っていた。シンイチには確かに、おじさんは笑っていたように見えた。

「これはね」おじさんが口を開いた。「いつでもすぐできる手品じゃないんだよ。今は特別に、やってみせたんだよ」

でも、シンイチの友だちのミキもケイもおじさんの言葉なんか聞かなかった。

「やってみせて!」「もっと見せて!」子どもたちはおじさんのそでを引っぱった。

「しかたないなぁ……」

まんざらでもない笑顔で応えるおじさん。

おじさんは、今度は空に向けて人差し指をさすと、じっと指先を見つめはじめた。

「見ていてごらん……。指の先の空……あの雲を」

おじさんの指先を見つめていたみんなの目が、ゆうどうされるように同時に空をむく。

その指の先では、青空の中に浮かぶ雲が動き始めていた。

「え……! 雲が……動いてるよ、あんなに早く!」

「動いてるっていうか、集まってる、雲が……」

ケイの言うとおりだった。

おじさんの指の先に広がる空では、雲がモクモクと動き始め、それらが一つになって、大きな生き物のようなかたちになりつつあった。

「ホラ、見てごらん。アレは何に見えるかな?」

指先に神経を集中しながら、おじさんが子どもたちに言った。

ウシ、ゾウ、クマ、口々に動物の名前をさけぶ子どもたち。

「バルドキング! ……違うな、ゴズラかな?」

クラスの中でも怪獣博士で通っていたショウゾウが、次々に怪獣の名前を口にした。

ぼくにはギャレスドンに見えるな……シンイチはそう思ったが言葉にはしなかった。

「怪獣か」ショウゾウの言葉をきいたおじさんがにやっと笑った。

「では、怪獣っていうことにしよう。ホラ、怪獣だよ!」

おじさんが声を上げると、雲が集まってできた怪獣が、両うでを振り上げて口を大きく開けた。

シンイチは、それが雲だとわかっているのに、その怪獣の口から炎が出るのではないかと、反射的に身構えてしまった。

「次は何!? 何を次は見せてくれるの!?」

ミキが目をきらきらと輝かせて声をはりあげた。

おじさんは、少し疲れた顔で息を荒げさせていたが、少し深呼吸をすると、汗をぬぐって笑顔で振り向いた。

「おじさんの手品は、タネを仕込まなきゃいけないからなぁ。

次に会うときは、もっとおもしろい手品を見せてあげるから、また今度おいで」

「ここにいるの?」

シンイチも気になっていたことをミキがたずねると、おじさんはうんとうなずいた。

だからその日はかいさんになった。

結局ケイのチームとのサッカーは、途中でうやむやになってしまったが、帰り道では誰一人として、そのことを口にすることはなかった。

みんなの胸の中は、次はどんな手品を見せてもらえるのだろうと、その期待でいっぱいだった。

その日、シンイチはベッドの中に入っても、紫の光や雲の怪獣が忘れられなかった。

それがシンイチたちと手品のおじさんの出会いだった。

コンビニの角を曲がると、ちょうど買い物に出かけていたママと出くわした。

「アラ、シンイチは今帰り?」

ママは買い物のビニール袋をママチャリのカゴに入れながら言った。

寄り道をする予定だったシンイチは、ちょっとバツが悪かった。

「手品のおじさんのところに寄るんだ」

ママが一緒にいる以上、帰るマンションは同じであり、しょせん寄り道はバレてしまう。

だったら先に、自分から言ってしまう方が止められにくいと、シンイチは子どもなりに知恵をはたらかせて自分から言い出した。

「テジナノオジサン? なぁに、それ」

ママは眉を少し上げながら笑ってオウム返しをして来た。

シンイチは、そうだ! あのおじさんの手品なら、きっとママもびっくりするぞと考え、その魅力をママに伝えようと説明を始めた。

すごいんだ。指の先から光が出るんだ。雲が怪獣になるんだ。

今日はもっとすごい手品を見せてくれるんだ。

シンイチが必死に説明すればするほど、ママはまゆつばな表情になっていく。

「いいから、ママも一回でいいからおじさんの手品を見てよ!」

いつの間にかシンイチの目的は、寄り道の正当化ではなく、ママにおじさんの手品を見せることにすりかわっていた。

シンイチは、自分のあのときの感動が、本当のものであることを信じたかった。

しかし、そのすばらしさを言葉にすればするほど、ウソのように聞こえてしまう。

言葉にしたとたん、自分が見たはずの奇跡が、安っぽい絵本やアニメの魔法のように思えてしまうのだ。

ママのその表情も、シンイチの自己嫌悪を加速させた。

見てもらうしかない、見せるしかない、ママにあのおじさんの手品を見せるしかないんだ。

シンイチはすでにそう決心していた。

ママがついてくると納得するまで、テコでも動かないいきおいだった。

ママは、やれやれといった顔でシンイチを見守る。

やがて川原の一角にとうちゃくしたところで

「ママ! ここだよ! ホラあそこにいるのが手品のおじさんだよ!」

そうさけんで川原にたたずむ中年を指差し、そして一気にかけだしていた。

「しかたないなぁ、もう」

ママはそうつぶやいて、ママチャリのスタンドを立てて停車させる。

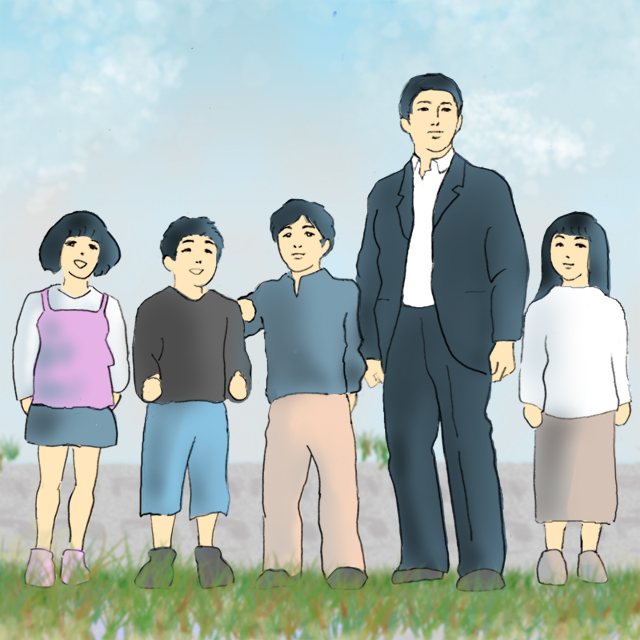

ためいきをつきながら、軽く傾斜がついた川原をおりはじめると、すでにその「手品のおじさん」の周囲には、いくらかの子どもたちが集まっているのがわかった。

「おじさん! なんか見せてよ! こないだみたいな、すっごいやつ!」

先に来ていたショウゾウが、おじさんに向かってはやし立てていた。

見ると、同じようにショウゾウにさそわれて来たのだろう、ショウゾウのママも来ていた。

「あらあら、あなたも?」

シンイチのママが苦笑して声をかける。

「ママも見てよってきかないのよ。今月、パパが残業少ないから早く帰って来るんで、この時間は忙しいのに、困っちゃうわよねぇ」

苦笑いでほほえみ返すショウゾウのママ。

「ママ! 見て見て! ホラすごいよ!」

シンイチの声に振り向いた二人のママが見たのは……。

「すっげぇ! やっぱ、おじさんすごいよ!」

おじさんが右手の指で作った輪っかから、たくさんの光のリングがはなたれて、子どもたちのまわりを、円を描きながら飛び回っている状況だった。

「やだ……ねぇ見てよ、アレどうなってるの?」

「わからない……でもすごい」

二人のママはその奇跡の手品を見て、まるで小学生のように目を見開いた。

常識じゃない、でもどこかに手品のタネがあるのだろう。

これは、今こんな川原の草っぺりで見ているから、ことさらすごく目にうつるだけで、テレビの画面の中で見たら、きっとありきたりの手品なんだろう。

二人のママは、言葉にこそ出さなかったが、そう思い込むことで自分の中の常識を守りぬいた。

「すごいすごい!」

シンイチやショウゾウがはしゃぐ中、光のリングは宙を舞い続けた。

おじさんは、ひたいからたくさんの汗を流しつつも、笑顔をくずさずに光のリングを生み出し続けた。

子どもたちはその光の舞いに沸き立ち、ママ二人は立ち尽くして光を見つめていた。

「もっとやって! もっとやってよ、おじさん!」

シンイチがキラキラした目でおじさんにつめ寄る。

「ちょ……シンイチ……」

シンイチのママが止めかけたが、その目はやはり期待に光り、おじさんの反応をうかがっていた。

「わかったよ。とっておきのを見せてあげよう」

少し深呼吸をしたおじさんは、着ていたスーツのふところに片手を差し入れた。

いっしゅん気合を入れ、さっと抜き出す。

その手には、小さくしぼんだ、様々な色の風船がにぎられていた。

「風船……?」

きょとんとした表情で、見つめるシンイチ。

おじさんがエネルギーを込めるように手をかざした、風船はまたたく間にふくらんでいった。

「すげぇ! ふくらんでる!」

ショウゾウが前のめりになって風船を見つめる。シンイチは息をのんだ。

「ねぇねぇ」シンイチのママがショウゾウのママに語りかけた。「あれってどう思う?」

「うーん」ショウゾウのママも楽しそうだった。「スーツのそでにボンベのパイプを仕込む?」

二人のママと、何人かの子どもたちが必死に目をこらして見ても、タネはわからなかった。

そうしているうちに、みるみる風船はふくらみ、やがておじさんの手を離れ、全てが空へ舞い上がった。

「あぁあ……風船がぁ」

シンイチが思わず残念そうな声をあげてしまう。

それを見ていたおじさんは「これからだよ、見ていてごらん」そう言うと、なんと空へ浮かび上がり始めた。

「え!?」

その場にいた誰もがおどろいた。子どもも大人も、信じられない光景に目を丸くした。

全員がおどろいて固まる中、おじさんは空をすいすいとすべるように飛びまわり、舞い上がった全ての風船をつかみ取り、そしてやがて着地した。

「いったい……何がどうなってるんだ?」

ショウゾウの言葉に、はっきりとした答えを出してあげられることが誰にもできない。

二人のママも、自分の目が信じられないという表情でフリーズしていた。

「さぁ」おじさんは、つかみ取った風船を子どもたちに差し出した。「今日はここまでだよ。風船をあげるから、今日はこれでおしまいにしよう」

おっかなびっくりで、風船を受け取る子どもたち。

それを見ていたシンイチのママは「すごい……感動しちゃった」と言い、おじさんの前に一歩踏み出した。

「あなたすごいじゃないですか! そこいらの自称超能力者マジシャンなんかよりすごい! 今の飛行マジックなんて、ぜんぜんタネがわからなかった! でもすごい! すごいわ!」

「ありがとうございます」

おじさんは本当にうれしいんだなと、その表情を見ていたシンイチは思った。

けど、ママの方はテンションが上がりっぱなしになったようだった。

そんなママはシンイチそこのけで、「すごい」を連発してこうふんしていた。

「あなた、実はさぞかし名のあるマジシャンなんでしょう? どうしてこんなところにいるんですか? っていうか、どこに住んでらっしゃるの? どうしてここにいらっしゃったんですか? これってテレビでも見られるんですか?」

やれやれだなぁとシンイチは思い、ちょっとはずかしくなった。

おじさんは困ってる。理由はわからなくてもそう感じとったシンイチは

「おじさんはもう疲れてるんだよ。ママだって買い物の帰り途中だったじゃないか。だからもう帰ろうよ、今日はもうおしまいだって、おじさんも言ってたじゃないか」

そう言ってママの手首を引いた。

なごりおしそうにするママの背中を押して、川原の土手を上がる。

他の子たちも解散していく中、ふっと振り返ると、おじさんは小さく手をふっていた。

「ばいばい、またね」

シンイチはそうつぶいて、ママの背中を押す片手を使って、おじさんに振った。

シンイチは、ちょっと毎日が楽しくなる気分を感じていた。

次の日の夕方も、シンイチとショウゾウはママといっしょにおじさんの手品を楽しんだ。

今度はおじさんは、まだ子どものノラ犬をあやして、いろんな動物のなき声を出させて操ってみせた。

ゾウ、ネコ、サル、どんな動物の名前がリクエストされても、おじさんがちょいちょいと子犬の鼻をなでると、子犬の口からはその動物のなき声が出た。

「すごい、すごい!」

まったくママは「すごい」しか言わないんだな。

シンイチはおじさんの手品に夢中になりつつも、ママのそんな反応に肩をすくめていた。

今日は、うわさを聞きつけたどこかの大学の、手品研究会のお兄さんも来ていて、しきりにおじさんの手品を観察しながら、「これは高度だぞ」「こんな見せ方は今まで見たことがない」などなど、一人でぶつぶつ呟いては、感心し続けて帰っていった。

「本当、あのおじさんすごいね!」

その日の夕方の帰り道、ママはまるで子ども見たいな口調でシンイチに話しかけた。

「シンイチは手品好き?」

「うん、大好きになったよ」

「いいよねぇ。あそこの川原で手品見せてもらってる時間、まるで夢みたいだもんね」

夢か……。

シンイチはその言葉の意味を、夜に眠ってる間に見る夢のことだと受け取った。

そうだね、ふわふわしていて、本当っぽくなくて、終わるとすとんと地面に降りる感覚があって、本当に夢みたいだ、そんな風にママの言葉を思いかえした。

土曜日。

ママはパパのゴルフの準備をしてあげなくてはいけなかったので、シンイチは一人で川原へ行くことになった。

「おじさんがどんな手品でどんなことをやってくれたのか、あとでちゃんと教えてよ! ぜったいだからね! 約束だからね!」

ママはこういうときは本当に、クラスの女子よりも子どもだな、とシンイチは思った。

シンイチは、ようやく補助輪なしで乗れるようになった自転車をこいで川原へ向かった。

今日は一等賞だった。誰もいなかった。

変だなとは思ったが、おじさんはいつも通りだったので、それ以上は気にしないようにした。

「おじさん! 来たよ!」

「やあシンイチ君、今日は早いね」

おじさんは、川原に座って川面を見つめていた。

シンイチは、おじさんが手品をするたびにとても疲れてしまうのを知っていたから、みんながそろってからにしようと思った。

【つづく】