(PDFバージョン:brownnote_ootatadasi)

初めての野営は小高い丘の上だった。川を渡ったときに濡れた衣服を焚き火で乾かしつつ暖を取る。携行食で食事を済ませ、もう寝袋に潜り込んでいる者もいた。

真馬は岩の上に腰を下ろし、空を見上げていた。星の位置も闇の色も今まで町で見てきたものと何ら変わるはずがないのに、どこか違って見える。自分が今、本当はいるはずのない場所にいるからだろうか。

視線を下ろし、仲間たちを数える。出発したときは十二名。しかし今は八名に減っている。みんな“蜘蛛”に捕らえられた。今頃は警察で取り調べを受けているだろう。

英何も、ここにはいない。白い網に捕らえられ空中に引き上げられる彼の姿を、恐怖に引きつったその顔を思い出し、真馬は眼をきつく閉じた。

肩を叩かれた。顔を上げると秀精が覗き込んでいた。

「大丈夫か」

「あ、はい。少し疲れただけです」

真馬が答えると、秀精は傍らにしゃがみ込み、干し肉を差し出してきた。

「あんまり食ってなかっただろ。先が長いから節約したくなるのもわかるが、ちゃんと食わないと先に進めないぞ」

「……ありがとうございます」

真馬は干し肉を受け取り、噛みしめた。凝縮された肉の旨味が口に広がる。

「真馬、だったな。どうして越境隊に入ろうと思った?」

秀精に尋ねられ、真馬は少し考えてから答えた。

「見たかったんです。外を」

「そうか」

応じた声の強さに、真馬は思わず相手を見る。彼より年嵩だが、まだ三十歳には達していないだろう。焚き火に照らしだされた顔には、少年を思わせる笑みさえ浮かんでいた。

「それで、外の印象はどうだ?」

「どうだも何も、まだよくわかりません。これからです」

「そうだな。これからだな」

秀精はまた笑った。子供をあやすような口調に、少しだけ軽侮の色を感じ、真馬は思わず問い返した。

「秀精さんは、どうして越境隊に入ったんですか」

「入ったんじゃない。作ったんだ」

秀精はそう言って、右を向いた。

「あいつと一緒に」

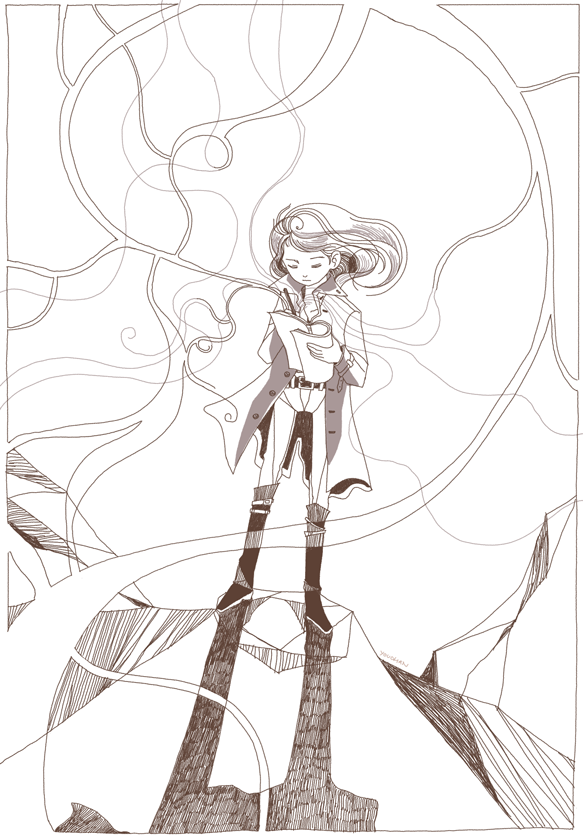

彼の視線の先に、燐香がいた。ひとりだけ立ち上がり、丘の向こうを見つめている。真馬には彼女の横顔が見えた。どこか遠くを見ているような表情だった。

「野沢隊長と秀精さんは、どういう関係なんですか」

尋ねた後で自分が微妙な物言いをしてしまったことに気付き、慌てる。しかし秀精は気にした様子もなく、

「不思議な縁だ」

と、言った。

「同じ場所で同じ日に生まれた。といっても双子じゃないぞ。産院が同じだっただけだ。家も隣同士だった。小さい頃からずっと一緒だった。でも不思議というのは、そんなことじゃない。あいつは昔から不思議だったんだ」

そう、燐香は不思議な子供だった。あまり喋らない。笑わない。走り回ったりもしない。いつも静かに空を見上げたり地面を見つめたりしていた。同年代の子供たちは気味悪がって話しかけもしなかった。近くにいた俺でさえ、滅多に話をしたことはなかった。ただときどきあいつに付き合って空を見たり地面を見たりしていただけだ。そういう意味では、俺も変な子供だったかもしれないな。

燐香の親父さんは町内会長をしている。祖父さんも、その前の代もやってたらしい。言ってみれば町内の名門だな。ひとり娘の燐香もいずれは婿を取って町内会長を継がせることになっているみたいだ。

燐香のおふくろさんは占い師をしている。手相とか人相とか運勢を見るんだ。俺も見てもらったことがある。なんて言われたと思う? 「出すぎた真似をしなければ平凡だが幸せな人生を過ごせる」だとさ。それを聞いたとき、子供ながら複雑な思いだったな。平凡だが幸せってなんだよ。そもそも「出すぎた真似」ってなんだよってな。

そのおふくろさんは燐香のことを神様に愛された子供だと言ってた。俺たちの先祖が地球を離れたときに一緒に連れてきた神様じゃなくて、この惑星に元からいた神様のことらしい。俺たちが住んでる町には、その古い神様を祀った祠があるんだ。おふくろさんは燐香に、毎日その祠にお参りするように言った。燐香はその言いつけを守ってきたみたいだ。

ある日、いつもみたいに一緒に空を見ていたとき、不意に燐香が言った。

「神様が、これをくれた」

背負っていたランドセルから取り出したのは、茶色い表紙のノートだった。

「くれたって、どうやって?」

と訊いたら、

「祠の前で眼を閉じてお祈りしていたら、頭の中に祠の扉が開くところが見えたの。だから扉を開いた。そしたらこれがあった」

驚いたよ。祠の扉を開くなんて恐ろしいことを、なんでもないことみたいに言うんだからな。大人にばれたらとんでもなく叱られる。でも燐香はなんでもないことみたいな顔をして、俺にそのノートを渡した。怖かったけど好奇心のほうが勝ってノートを開いてみた。でもどのページも真っ白で、何も書かれていなかった。

正直にそう言ったら、

「やっぱり、見えないんだ」

って燐香は言った。

「おまえ、何か見えるのか」

と訊いたら、燐香はランドセルから鉛筆を取り出してノートに線を引きだした。

「何を書いてるんだ?」

「書いてない。見えてるものを、なぞってるだけ」

燐香は迷いなく線を引いた。それは地図だった。道、空き地、家が建つ土地、川、次々に形が現れた。

「これ、どこだ?」

「わからない。でもきっと、こういう場所があるはず」

「他のページにも何か書いてあるのか」

「うん。でもまだよく見えない」

俺は燐香が描いた地図を自分のノートに書き写した。そして家にあった町内地図を広げて同じような場所がないか探してみた。しかし一致するようなところは見つからなかった。やはりこれは燐香が想像で描いたものなんだと、そのときはそう考えたんだ。

でもそれから何カ月か経った後、小学校の社会の授業で地図帳を開いたとき、不意にあるページに釘付けになった。新千駄木の地図が載っていた。すぐわかった。燐香が描いた地図と同じ地形だと。昂奮したよ。すぐにも燐香のクラスに飛び込んで話したかったが、やめておいた。あのノートのことを学校で話すのはよくない気がしたからだ。だから学校が終わってから燐香の家に地図帳を持っていった。俺は昂奮してたけど、燐香は俺の話を聞いても表情ひとつ変えなかった。ただ、俺に言った。

「新千駄木って“境界”の近くだよね」

“境界”……たしかにそのとおりだ。あそこは俺たちの住む領土の一番端にある町だ。その先は禁止区域。地図帳にも載っていない。

「どうして、燐香はあの町を描いたんだ?」

「わたしが描いたんじゃないってば。ノートに描いてあったの。その先も」

「先?」

答える代わりに燐香はあの茶色いノートを俺に見せた。最初に書いた地図の次のページに、新たな地図が描かれている。

「最初のページをなぞった後、これが見えるようになった」

「……もしかして、これが“境界”の先なのか」

「そうみたい。わたしもノートの最初に載ってたのが新千駄木だってこの前わかったの。そして、ここにはその続きが描かれてる」

俺はノートを見つめた。新千駄木の西に川――レッドラインがあって、その先に道だけが続いている。

「これは……外の世界か」

「きっと、そう」

次のページを見た。だがそこには何も描かれていなかった。

「この先は?」

「まだ見えない。見たい?」

訊き返され、俺は答えるのに躊躇した。外を見る。外に出る。そんなこと今まで一度も考えたことはなかった……いや、嘘だ。考えなかったわけがない。誰だって思ったことがあるはずだ。自分たちが住んでいる領土の外には何があるのか。それを見てみたいと思わなかった人間なんかいるはずがない。ただ、考えないようにしてきただけだ。外には何もない。だから関心を持ってはいけない。“境界”を越えてはいけない。そう信じてきた。それは枷だった。存在さえ忘れるほど、心の中に馴染んでいる枷だ。燐香の言葉は、俺がその枷にがんじがらめにされてきたことを思い出させた。

俺は正直な気持ちを言った。

「怖いよ」

「わたしも、怖い」

燐香は言った。

「でもわたしは知ってしまった。この先に道があること。道の先に何かがあること。わたしはきっと、地図の続きを描く。そして、地図が示した道を行く」

「レッドラインを越えるつもり? そんなの無茶だよ。できっこない」

頭ごなしにそう言ったのは、怖くてたまらなかったからだ。でも燐香は言った。

「やってみなければ、わからない。秀精、あなたがどうするかは、あなたが決めて」

そう言ったときの燐香の眼を、俺はずっと忘れられなかった。今でも忘れない。

「俺たちは何年かかけて計画を練った。そして仲間を募ったんだ。俺たちみたいに外に出たいと思っている仲間を」

秀精は言った。

「真馬、君は新千駄木の住人だったな。ずっと“境界”の近くで暮らしていた。どんな気持ちだった?」

秀精の問いに、真馬は答えた。

「ずっと目の前に謎がある。解いてはいけない謎が。苦しかったです」

「あそこの住人はみんな、そんな気持ちでいるのかな」

「わかりません。誰も“境界”のことは話さないようにしてたから。俺も英何にしか話さなかったです」

「英何……君と一緒に越境隊に加わった奴だな」

「一緒に外を見るつもりでした。でも彼だけ……」

「残念だった。だがまだ仲間はいる。これからの道のりは長いが、頑張っていこう」

秀精は真馬の肩を叩いた。

「ひとつ教えてください。燐香さんのノートは、どこまでの地図が描かれているんですか。この先には何があるんですか」

「それは、俺にもわからん。なにせ……見ろ」

秀精が顎で示すさきに、燐香がいた。手にしたノートに何かを一心に描いているようだった。

「あのノートは、まだ終わっていないんだ」

太田忠司既刊

『やっぱりミステリなふたり』