(PDFバージョン:toranokioku_ootatadasi)

最初に意識にのぼったのは、胸元を覆う重さと温かさだった。次にムッとするような臭い。これに似たものを幼い頃、どこかで嗅いだ覚えがある。須永三雄はまだはっきりとしない意識の中で記憶をまさぐった。

そうだ。幼稚園の遠足だ。はじめて動物園に行った。絵本で見るより動物たちはずっと大きくて、彼らが閉じ込められている檻からは独特な臭いがした。一緒に行ったお調子者が臭いくさいと大騒ぎをしたっけ。あれは誰だったか。

ぼんやりとそんなことを思いながら眼を開いた。胸元にあるものを視界の隅に捉える。猫の前足だった。くすんだオレンジ色の毛に覆われている。実家で飼っていた猫は黒だったが……いや、猫の手はこんなに大きくはない。これはまるで……。

思わず体を起こそうとする。が、胸の上にある前足は思った以上に重く、身動きがとれない。須永は首を動かし、自分の周囲を見回した。前足に繋がる二の腕には黒い筋があった。反対側に首を転じると、頭部が視界に入る。オレンジと黒と白の縞模様。長い髭。

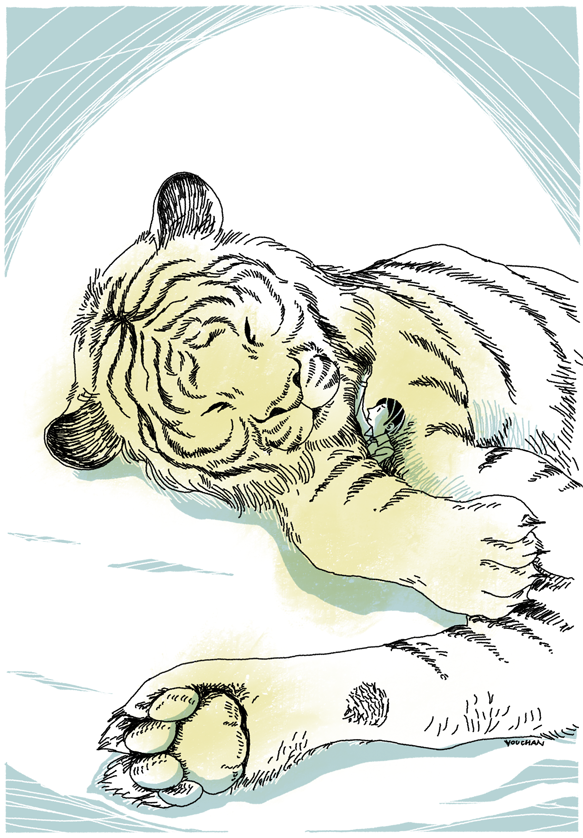

その刹那、彼は理解した。虎だ。自分は今、虎に抱きしめられている。

すぐさま起き上がろうとした。が、やはり前足の重みで体を起こせない。もがこうとすると、くぐもった声が威嚇してきた。まずい、下手に動くと命がないかも。今度は硬直して体が動かなくなった。

なんだ? なんだなんだ? なぜ俺は虎と一緒にいる? パニックに陥りそうになるのをぎりぎりで堪え、須永は状況を理解しようとした。たしか今日は普通に仕事を終え、会社の同僚たちと馴染みの居酒屋で飲んだ。いつもより酒量が多かったのは、退社間際に上司に呼び止められ、ねちねちと説教を食らったからだった。たしかに自分のミスだ。それで少しは会社に損害を与えたかもしれない。でも、そんなにしつこく言わなくてもいいじゃないか。黙って頭を下げていながら、彼の心の中には怒りが蓄積され続けた。それをアルコールの力で霧散させようとしたのだろう。だろう、と他人事のように思うところが責任感の無さを表しているのだが、それを自覚している余裕もなかった。理由はわからないが、今は虎の懐にいる。それは間違いない。

額を汗が伝う。それを拭うこともできなかった。落ち着け。大切なのは状況を把握することだ。須永は自分に言い聞かせる。今日もあの厭味な上司に言われた。君はいつも考えなしに行動しすぎる。だからこんなミスが多いんだと。あんなぼんくらに言われたくないと思ったが、たしかにもう少し慎重にしていたら、あんな失敗はしなかっただろう。落ち着いて考えさえすれば俺は決して失敗などしない人間だ。落ち着け。そして考えろ。

今動かせるのは首と下半身だけだった。まず周囲を見回してみる。自分と虎がいるのはコンクリートの壁に囲まれた半円状の通路の中らしい。地面はでこぼこしたアスファルトで、天井の白茶けた蛍光灯に照らされている。今は夜なのか。遠くに車が往来する音が聞こえる。

次に自分を抱きしめている虎を観察した。全体の大きさはわからないが、身長百七十五センチの成人男性を片腕だけで拘束できるのだから、相当の巨体だろう。全体の大きさは五、六メートルあるかもしれない。いや、いくら虎でもそんなに大きいわけはないか。でも、それくらいでないとこの状態は説明できない。

両腕も虎の前足に挟み込まれて動かせないが、首に感じる感触からすると虎の毛は意外になめらかで柔らかいようだ。冬ならこの毛皮で暖かく快適に過ごせるかもしれない。もちろん毛皮だけなら、だが。須永の背中に接している腹部は周期的に動いていた。寝息のような呼吸音も聞こえる。幸いなことに虎は眠っているらしい。今なら脱出することができる。問題は、この腕をどうやって退けるかだ。

細心の注意を払いながら自分の腕を引き抜こうとした。そっと、虎を起こさないように。そっと。なんとか右腕が自由になる。いいぞ。この調子で次は左だ。そっと。そっと。

虎の前足が動いた。より強い力で須永を抱きしめる。思わず声が漏れそうになった。駄目だ、右腕は動かせるようになったが、今度は首が動かない。下手に動かすと喉元を押さえつけられそうだった。息が詰まってしまう。

恐る恐る右腕を回す。掌が虎の体に触れた。多分首のあたりだ。実家の猫はここを撫でると気持ち良さそうに喉を鳴らしたっけ。

よし、やってみよう。とにかくこちらに敵意がないことを伝えなければならない。そうすれば解放してくれるだろう。須永はゆっくりと虎を撫でた。毛並に沿って、ゆっくりと静かに。

地響きのような音に、一瞬手が止まる。虎が発した声だ。それが気持ち良さに喉を鳴らしたのか、それとも威嚇の声だったのか、わからない。少し考え、続行することにした。

「大丈夫。俺は敵じゃないよ。おまえの敵じゃないよ」

そっと言いながら柔らかな毛を撫でる。また虎が声を洩らした。威嚇ではないようだ。。

「ほおら、こうすると気持ちいいだろ? いくらでも撫でてやるからさ。でも、この恰好だと撫でづらいんだ。頼むから前足をどかしてくれないかな。そしたら首でもお腹でも、どこでも撫でてやるからさ」

文字どおり猫撫で声で懐柔を試みた。彼を押さえつけている腕の重みが一瞬和らいだ。よし、いいぞ。この調子で――。

ぐい、と体が持ち上げられる。

「ひやああぁ!」

思わず悲鳴をあげた。虎は寝返りを打つように姿勢を変えた。腹部を上にした、いわゆる「へそ天」という恰好だ。須永は虎の胸の上に乗せられた恰好になっていた。前足からは解放された。気が付くと彼が虎に抱きついているような体勢だった。

そっと頭を起こす。虎の顔が真正面にあった。起きている。黄色い眼が、彼を見つめていた。息が止まりそうになった。

想像以上に大きな頭だった。黒い模様がくっきりとわかる。少し開いた口から驚くほど巨大で鋭い牙が覗いていた。

須永が飛び退こうとした瞬間、背中をがっちりと押さえつけられた。今度は両前足が抱え込んでいる。またも身動きが取れない。

「助け……助けてくれ……」

彼は虎に懇願した。

「何だってするから……もうやめてくれよ……」

虎は答えない。大きな口から生臭い息を吐きながら、ただ須永を見つめている。

「俺が、何をしたっていうんだ? どうしてこんな目に……」

須永は顔をぐしゃぐしゃにして嗚咽を洩らす。自分の人生を思い返した。幼い頃から学生時代、社会人になってからつい先程のことまで。しかしいくら考えても、こんな状況に置かれる理由がわからなかった。

虎が口を開いた。牙が剥き出しになる。食われる、と思った。眼を閉じた。

ざらりとしたぬめりとした感触を頬に感じた。舌だ。虎に舐められている。犬みたいに虎も相手を舐めるのか。だとしたらこれは親愛の印なのか。それとも、もしかして味見なのか。

顔中を舐められながら須永は震えた。食うんだったらもうひと思いに食ってくれ。生殺しはごめんだ。

「食えよ!」

思い切り叫んだ。舌が引っ込む。再び眼を開けると、虎が彼を睨んでいた。やばい、怒らせたのか。

次の瞬間、須永の下半身がふわりと浮いた。虎の後ろ足で蹴られたのだ。上半身はがっちりと押さえられたまま、さらに蹴られた。

「ぐわっ」

下半身だけがバウンドする。また蹴られる。そしてまた。虎の連続キックを浴びて須永の下半身は振り子のように揺れた。

不意に思い出した。実家の猫もこんな遊びをしていた。俺は今、こいつの蹴りぐるみなんだ。

幸いなことに爪は立てられなかった。もし少しでも爪が出ていたら、彼の体はずたずたに引き裂かれていただろう。だがこのまま蹴り続けられたら体がもたない。すでに意識が薄れかけている。もしかしたら弱らせてから食うつもりなのか。なんて陰湿な奴なんだ。俺は抵抗なんかしない。さっさと食ってくれ。

「食えよお! 食っちまえよお!」

再び叫んだ。

ふわり、とまた体が浮いた。一瞬すべての束縛が解け、不思議な浮遊感に包まれる。とても長い間それが続いたような気がした。が、地面に叩きつけられる衝撃でそれが錯覚だと気付いた。

白濁しかけていた意識が痛みで甦る。咄嗟に体を起こした。アスファルトの地面に転がされている自分を発見する。投げられたのだ。

はっとして顔を上げた。虎が立ち上がり、こちらを見ていた。襲いかかってくるかと身構えたが、虎はそっぽを向いて歩き去っていった。

取り残された須永は、すべてを了解した。俺は飽きられたんだ。

よろよろと立ち上がる。そこが毎日通っている高架下のトンネルだと気付いた。ここからならアパートはすぐ近くだ。

服の汚れを大雑把に払い、歩きだした。鞄を失くしていることに気付いたが、そんなことはどうでもよかった。

トンネルを抜けると星空が迎えてくれた。車の音が聞こえる。いつもと変わらない景色だった。虎はどこにもいない。そうだ、虎なんていなかったんだ。

それでも顔を舐められた感触と、あの獣の臭いは記憶から消えなかった。翌朝アパート眼で目覚めたときも、会社に出勤して上司に怒られているときも、ガールフレンドとベッドで一緒に眠っているときにも、ふと気付くと虎の記憶が甦ってきた。しかしそのことを、彼は誰にも話さなかった。

太田忠司既刊

『やっぱりミステリなふたり』