(PDFバージョン:happiitoboku_inotakayuki)

どうしてこんなことになったんだろうと悔やんでも、どうしようもない状況は、やはりどうしようもないのである。

深い藪の中で、見えているのは狭い空と時折よぎる白い雲、それに周囲の背の高い草ばかりだった。墜落時のショックによるものか、通信システムと慣性誘導装置は壊れているし、四機のローターのうち、破損していないはずの二基もまともに回らない。自己修復機能があればいいのだが、残念ながら僕はそのような仕様にはなっていない。ただ救助を待つよりほかにないのだった。

基地からの距離は八十キロ程度で、そう遠くはないが、未踏の惑星に道はない。簡単に救助に来てもらえるとは思えなかった。

突然、周囲の草ががさついた。身動きができない状況では逃げ出しようもない。音のする方向に視覚ユニットを向けると、視野の隅に生物採取用ロボのハッピーが姿を現した。

特徴的な鼻面には無数の細孔があり、空気中を漂う微量成分をトレースできる。四足の犬型をしているのは、踏破性を向上させるとともに地面近くのにおいを効率的にかぐためだった。においは、地上で生物サンプルを探すための有効な手がかりなのだ。

「おまえは無事だったみたいだな」

そんな風に声をかけたのは、ハッピーも空から落ちたからだ。十メートルを超える高度から落ちた割には外見に異常はない。なめらかなクロームの表面には細かな傷があり、へこみもあったが、以前からあったものかも知れなかった。サンプル採取ロボは、空を飛ぶドローンと違い、そもそも丈夫に作られているのだ。

「どうやったら基地に戻れると思う?」

そう声をかけても、ハッピーは首を傾けるだけだ。地表での生物採取に特化したロボットに、高度なコミュニケーション機能は備わっていない。

「そうだよな、おまえにはどうにもできないよな」

プログラム通りに周辺を巡回してきたようだった。きっと、いいサンプルが集められたのだろう、こんな状況でも、名前どおりに幸せそうで、しっぽを左右に振っている。バッテリーも十分で、元気いっぱいなのだ。

自分の置かれた状況を改めて点検すると、思わずため息が出そうになる。ローターでの飛行能力しかない以上、自力での移動は無理だし、救助要請どころか位置情報も発信できない。ボディが裏返ってしまっていては、地表の状態を調べるためのセンサー類は役に立たない。視聴覚ユニットは健在だったが、周囲を草に隠され、十分な視野が得られなくなっていた。

バッテリーの残量も、回避行動を繰り返したせいで、大きく減っている。太陽光パネルは背面にあり、チャージもできない状態だった。まあ、動けないのだから、これから残量が急減することもない。残量がゼロになってもシャットダウンされるだけなのだから、問題はないけれど、残量が気になるのは本能のようなものだった。

この惑星の名はまだない。僕が所属する基地は、テラフォーミングの進捗をモニターするために設置された地上の基地の一つで、この惑星の赤道近く、二番目に大きい大陸の西海岸に位置している。配備された要員は最小限だったし、装備も不足してきていたから、どこまでちゃんと捜索してもらえるのか不安だった。

出発は早朝だった。基地を離れて西へ向かい、川幅が二キロほどある大河に沿って草原地帯を抜け、麓に氷河がある中央山脈へと向かう予定だった。およそ二千キロの全行程からすれば、全体の一割も行かないうちに、この体たらくである。

地面の状態を詳しく調査するために、飛行高度は二十メートルほどに設定していた。中央山脈の麓、間違って補給品が下ろされた地点に、遠征チームが安全に進めるよう、詳細なマップを作成するとともに、ルートの途中に遠征チームを支援するためのビーコンを設置する予定だった。

出発直前に積み込まれたハッピーは、本来の僕のミッションとは関係がなく、草原に入った時点で降ろすよう頼まれた荷物だった。降ろし方としては乱暴だったが、これだけはちゃんとミッションを果たしたことになる。

ハッピーは、自律性の強いサンプル採取ロボだった。遠征チームが近くに来れば、ハッピーの方で見つけることになっている。それくらい、ハッピーの鼻は利くのだが、現状を抜け出す役には立ちそうもなかった。

上空からの調査には、さほど危険はないはずだった。今までの調査によれば、この惑星に危険な獣はいないし、空を飛ぶ大型の昆虫もどきも、多くは無害だ。唯一、危ないのは、営巣期のガーだけで、今はもう、営巣期は終わっているはずだった。

もちろん、想定外の事態は起こる。地軸の傾きが少なく、真円に近い惑星の軌道では、季節の変化が少ない。ゆえに、産卵の遅れは決定的な不利にならないのだろう。深い草に隠れた、幼生のいるガーの巣に、つい近づいてしまったのだ。

巨大なバッタのようなガーは、産卵の際に巣を作る。卵はせいぜい四つか五つ、飛翔能力のない幼生は、上空をゆったりと飛ぶヘビトンボのいい餌になる。だから営巣期のガーは、上空を飛ぶものに対して、見境なく攻撃を仕掛けてくる。調査隊も、複数のドローンを失って、ガーの危険性を学んでいた。

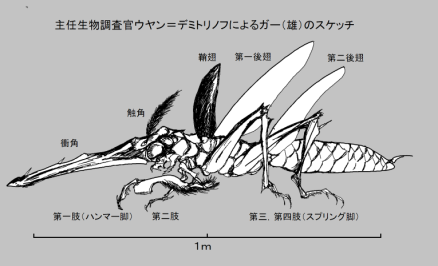

ガーの頭部には鋭い衝角があった。ジャンプしているときの空中でのシルエットが、地球原産の魚、アリゲーターガーに似ているから、ガーと呼ばれているが、魚っぽさはどこにもない。二対の強力なスプリング脚でジャンプし、その衝角で体長が三メートルを超える大型のヘビトンボもしとめることができるのだった。

危険なのは衝角だけではなかった。主食の椰子もどきの毅を割るために進化したハンマー脚は、この惑星に住む大抵の生物の外骨格を一撃で叩き割るし、植物の外皮を咬み破るための大顎は、金属も引きちぎる。本来はそんなに攻撃的な生物ではないのだが、営巣期にはこの惑星で一番危険になると言ってもよかった。

最初は、真下の藪の中から飛び出してきたように見えた。鋭利な衝角に直撃されれば僕のボディは簡単に貫かれてしまうだろうし、内蔵バッテリーをやられたら、その瞬間に墜落を免れなかったろう。ガーの衝角をかろうじて避けることができたのは、僕の飛行高度がジャンプによる到達高度ぎりぎりだったからだ。

下からの攻撃を避けるため、無理をして旋回したところでガーの位置を見失ってしまった。その次の瞬間、地球産のシャコのものにも似たハンマー脚が、機体の側面を叩き、僕のボディに衝撃が走った。体長は一メートルを超えていただろう、並外れて大きいガーが、僕のすぐ横でホバリングしながら、次の一撃を繰り出そうとしていた。

図体が大きい上に、四基のローターで飛翔する僕は、機敏さに欠けている。サイズでは勝っていても、ろくな反撃手段もない。急降下して逃げてはみたものの、飛翔能力の高いガーの攻撃を避け続けるのは難しく、追いついてきたガーに右後ろのローターをやられた。ハンマー脚の一撃で、三枚の羽根のうちの一枚が吹っ飛び、僕は大きくバランスを崩した。

フル出力で上昇しようとしたところで、大顎でカーゴユニットに咬みつかれた。しっかりとしがみつかれ、振り落とすことができないまま、じりじりと高度が落ちていく。

カーゴユニット越しにハンマー脚でボディを叩かれた。不安定な状況だから、インパクトはそれほどでもないが、確実にダメージが残る。ハンマー脚の攻撃を避けるために、ビーコンとハッピーを収容したカーゴユニットを切り離すよりなかった。

ガーはしつこかった。カーゴユニットと一緒に地面に落ちたガーは、すぐにまたジャンプしてくる。高度が下がっていたのが災いして、今度はよけきれず、衝角に左後ろのローターをやられた。

機体がほぼ真横に傾いて、コントロールを失った機体は、横方向に大きく流れた。ただ、逆にそれが良かったのだろう。川の上空に出た僕に対し、ガーは追いかけてこなかった。多分、縄張りの外に出たのだろう。二基になったローターでは十分な揚力を確保できなかったけれど、カーゴユニットを失っていたのが幸いし、落下速度を抑えることができた。

なんとか川を避け、草原までたどり着く。不時着しようとしてバランスを崩し、ひっくり返った。

そして、何もできないまま現在に至る。

そう、ちゃんとガーの巣に注意していればよかった。もう少し高度をとっていればよかった。スレイブドローンを同行させておけばよかった。荷物が少なく、機動性を確保できていればよかった。ガーの攻撃を避ける手段は、後付けでいくつも思いつく。だが、どれ一つとしてやらなかった。

今の苦境の原因は、それだけのことなのだ。

突然、ハッピーがぶるぶると震え、固定化処理したサンプルを吐き出した。大小様々な透明のカプセルの中には、小さなものではほんの数ミリ、大きいものでは三十センチ近い昆虫もどきが薄い緑色のゼリーの中に固定化されている。全てが地球起源の昆虫遺伝子の組み合わせのはずだったが、どれ一つとして地球産の昆虫と同じものはない。多すぎる体節や、身体の後ろに生えた触角、複眼の中に点在する単眼、デザインコンセプトのどこかが違っている。遺伝子ドライブによる加速進化で作り出された昆虫もどきをコレクションするのが、ハッピーの任務だった。

多分、ハッピーの単純な知能は、知性化ドローンである僕を調査隊の一員だと認識しているのだろう。墜落した僕の前で収集した獲物を見せびらかすハッピーは、どこか自慢げだった。

惑星調査隊の第二大陸西方面分隊隊長、ブライアン=オトワール中佐は、額にしわを寄せていた。

軌道上の調査母船からの補給品は、誘導ビーコンの故障のせいで、およそ二千キロ離れた中央山脈の麓に落下している。調査を継続するには、補給品の回収が必要になるが、そのためには中央山脈に遠征隊を派遣しなければならない。衛星軌道からの情報で作成されたマップは、大まかな地形を把握するには十分だったが、地面の状態の把握には役に立たない。安全なルート選定のために、貴重な知性化ドローンを使ったのは、他に選択肢がないからだった。

今後のことを考えても、知性化ドローンを失うわけにはいかなかった。にもかかわらず、位置情報も追跡できなかったし、どこでどのような事故があったのかもわからない。運んでいたはずのビーコンは起動されておらず、何の手がかりもなかった。

独自の判断力がある知性化ドローンには、事前の飛行ルートの設定は必要ない。目標値点を設定すれば、後から派遣される遠征隊が進みやすい、最適なルートを選びながら飛行する。後から飛行ルートをトレースする方法もなかった。

「やっぱり、ガーですかね」

副長のユーウィックが言う。確かに、巨大なバッタもどきによる攻撃は、一番の懸念材料だったのだ。

「営巣期は終わったんじゃなかったのか」

ブライアンが応じた。

「確かに、このあたりのガーの営巣期は終わってます。ですが、ウヤンは、すべてのガーの営巣が終わったとは断言していません。大きいガーほど営巣期に入るのが遅れるようですから、よほど大きなのにやられたのかもしれません」

副長は他人ごとのように言った。確かに生物調査班のリーダーは、このあたりでは営巣期は終わっていると言った。その事実が、なおさらブライアンには腹立たしい。

「役立たずのことはどうでもいい!」

調査隊にとって、ドローンは有力な調査ツールだった。そのドローンを、ブライアンは立て続けに失っていた。ガーの危険度の評価は、調査の継続にとって重要だったし、そのために資源も割いてきた。それなのに……。

普通のドローンならまだしも、高度な判断力を有し、経験も蓄積した知性化ドローンを失ったとなると、調査隊にとってのダメージは大きい。補給品の回収は難しくなり、調査の継続自体にも支障が出る。

「あのぅ……」

生物調査班のウヤンが基地司令部に顔を出す。ガーの営巣期について不十分な情報しか提供できなかったウヤン、最後の最後で事故の誘因になったかもしれない荷物を託したウヤンを、ブライアンは冷たい目でにらみ付けた。

「……実は、ハッピーの居場所が……」

ウヤンの生物採取ロボからは位置情報が送られてきている。確かに、それは、知性化ドローンが生物採取ロボをリリースした地点を教えてくれるが、リリースされた後は、単独で草原の中をさまよい、虫もどきを集めているはずだった。犬型のロボットは、気ままに草原を嗅ぎ回っているだけで、貴重な知性化ドローンの現在位置とは関係ない。

「そんなことはどうでもいい。問題は知性化ドローンの回収だ!」

いつもはブライアンの一喝にすごすごと引き下がるウヤンだったが、この時は違った。

「……ええ、ですからこれを……」

どうやって僕の位置情報を割り出したのか、何となく想像がついていた。基地ではハッピーの位置情報を追っていたのだ。

およそ八時間に一度、ハッピーは採集したサンプルを吐き出しに帰って来ては、別の方向に向かう。僕の周囲にできているのは、ハッピーの活動の成果物、奇妙な昆虫もどきを閉じこめたカプセルの山だった。そんなハッピーの行動履歴をトレースすれば僕の場所が分かる。ハッピーが収集品を集める場所、それは、調査隊の誰かがいる場所だし、その誰かに該当する可能性があるのは僕しかないからだ。

つまり、僕が助かったのはハッピーのおかげだった。さもなければ、僕は草原で朽ち果ててしまっていたろうし、二度と空を飛ぶこともなかった。その意味で、僕はハッピーに感謝している。

でも。

僕は、ハッピーの獲物たちに辟易していた。周囲を気持ちの悪い虫もどきが入ったカプセルに囲まれる経験は、あまり思い出したいものではない。

中でも、一番思い出したくないのは、小さな衝角を持ったガーの幼生だ。触角がゲジゲジ眉毛のように張り出し、大顎の内側には、もう一つの顎が見えている。

ハッピーは、僕の視覚ユニットのすぐ前に、ガーの幼生が入ったカプセルを吐き出した。なぜなら、それがハッピーの一番の獲物だったから。

透明のカプセルの中で、ガーの幼生がうらめしそうに僕を見ているその横で、ハッピーはうれしそうにしっぽを振っている。

ハッピーに悪気はない。ただ単にほめてほしいだけなのだ。

伊野隆之既刊

『蒼い月の眠り猫』