(PDFバージョン:quest_yamagutiyuu)

「こんにちは。マナミちゃんのママ」

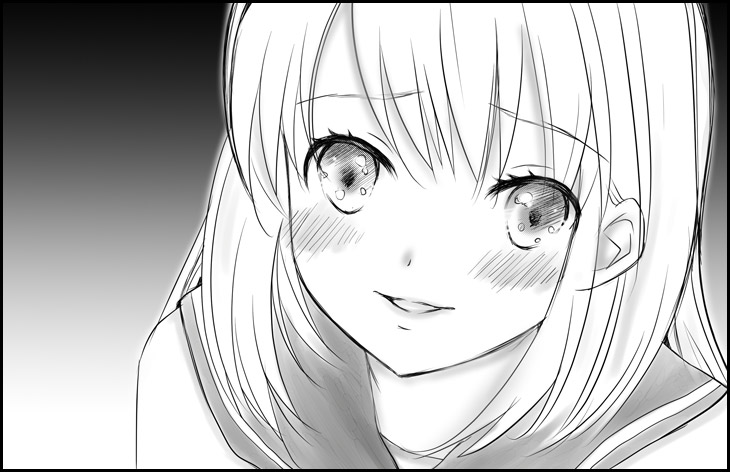

わざとらしく私をそう言って見つめ、リリカはにっこりと笑って目を細めた。

「――リリカ……」

私は戸惑った。リリカと呼ぶべきか、リリカちゃんと呼ぶべきか。娘の友人として接するべきか、かつての親友――いやもしかしたらそれ以上だったかもしれない――として接するべきか、全てが分からず、混乱していた。

私たち二人の間にできてしまった二六年という年齢差が、私とリリカの間に重く横たわっていた。だが、リリカはそんなもの存在しないかのように、ずんずん私に歩み寄る。

そして、エプロンをした私の腰に、ぎゅっと華奢な腕を回した。

「会いたかった。ユミ」

西暦二〇五六年は、西暦二〇三〇年の二六年後である。

この二六年間、実に様々なことが起こった。夜空の色が紫になったかと思えば、また元に戻った。太陽系最大の惑星は木星ではなく土星となった。

ロボットや人工知能という言葉が消えた。それは私たちの一部だからである。

詰め込み教育という言葉は死語となり、子ども達は今では学校でものを覚える為に苦しむことが一切なくなった。その代わり、彼等は生き抜くための問題解決能力を主に身につけるために学校に通った。

今では、どんなに長くても、囲碁は一〇秒、将棋は五秒で勝負が付く。無論手は使わず、コンピュータシステム上で勝負するのだが。来年にはこの時間は半分になっているだろう。その代わり、絵画には人は何年も時間をかけた。

私自身にも変化があった。二〇三九年、あの困難な時代に娘を身ごもり、その彼女は今では一六歳である。彼女は一〇歳で他の人類と同じく人を超えた存在となったが、人の外見は変わらず、人としての感情も変わらず、学校に行くのが面倒だと駄々をこねたり、クラスメートのRちゃんが好きだと朝食の席で語ったりする。誰かを好きだという感情は、他のあらゆる感情と同様、現代の人にとっては軽いものだ。

Rちゃんは、最近転校してきたそうだ。何でも、二六年間、冷凍睡眠状態にあったという。さながら過去からのタイムトリッパー。

Rちゃん。

いや、私はその名をよく知っている。伏せ字にする意味もない。

リリカちゃん。

その名を聞くと、私は一気に二六年前に引き戻される。ある感情とともに。

現代の人にとっては、その感情は軽いのかも知れないが、私にとっては、そして、リリカという名が対象であるかぎりは、そうではなかった。

「リリカちゃん? どうしたの?」

マナミは私に抱きつくリリカを見ても、不思議そうに首を傾げるだけだった。

「あの……ちょっとふらついちゃったみたいなの……リリカちゃん……まだ……身体の調子がよくないみたいで……」

私は慌てて取り繕った。

「え? 大丈夫?」

マナミは近づいてくる。

「救急ボットを呼ぼうか? それともドクターボットの往診でいい?」

「いえ……どちらもいらないと思う……たいしたことないから……」

リリカではなく私がそういうのはおかしな話だ。けれど、マナミはふうん、と言ったきり、私とリリカの様子を数秒観察し、それから、一歩、後ずさった。

「そうなんだ。……じゃあ、あたし、宿題してくるね」

たったっ……と、階段を上っていく。

「……マナミ、行っちゃったけど」

私はリリカの頭頂部に声をかけた。

「ぷはっ……」

リリカは顔を真っ赤にして私を見上げている。

「息……してなかった……」

はあ、はあ、と荒い息をしながら私を見上げている。潤んだ瞳で。

「……相変わらずなんだから、リリカ」

二六年の歳月は、一瞬で消失していた。

愛も憎しみも薄らぎ、人間はかしこくなったと人は言う。我々はみんな頭脳の一部に有機的な小さなスーパーコンピュータを組み込んで、それを脳の領野の一部のように扱っている。感情が暴風の様に吹き荒れようと、さっさと頭の中のコンピュータが合理的な答えを出してしまうから、私たちは滅多に感情にながされることがない。

但し、合理的というのが厄介だ。

三人でケーキを分けるとき、二人で結託して三人目を追い出し、二人でケーキを分けるのも、ケーキの収量を最大化するという意味では合理的だ。

しかしそんな性格では社会では生きていけまい。繰り返し繰り返し、社会の中で生きるための最適な演算に慣れさせる。それだけが、私たちの子どもが学校で習うすべてだ。それだけは、いくらかしこくなっても答えが出ないのだから。

リリカは独特の感性を持っていた。普通の反応とはいつもどこかずれていた。三人でケーキを分ける中にリリカが入っていたら、彼女は真っ先に、私要らない、と言って自分から出て行っただろう。それは彼女の美学だ。ケーキをいじましく他人と分け合うという行為自体が嫌いなのだ。それぐらいなら全部他人にあげてしまう。彼女はケーキよりも、庭に咲いた小さな花や、雄大な星空や、ゆったりと流れる青空の雲を眺めている方が好きなタイプだ。自分の好きなものははっきりしていて、それはいつも他人とは違っている。

だから、こんな時代でも、リリカは気にならないようだ。他人の感情が薄れ、他人はかつて彼女が知っていたよりも尚、感情が薄くかしこい行動をするけれど、リリカにはそんなことは関係ないのだ。

今だって、私はもう四〇で、彼女は一五なのだから、互いに一五歳のときのように抱き合って再会を喜ぶのは、今の基準だって、二六年前の基準だって、おかしいと思うのだが、彼女にはそんなことは関係ない。

リリカは昔から変わった子どもだった。二六年前、木星の衛星エウロパはまだ遠い異国で、住んでいるのはたかだか数万人、大抵は軍人か科学者であるという時に、彼女は公募された木星訪問団に応募して面接と論文試験をパスした。

「なぜ、エウロパなの?」

という私の問いに、彼女は答えたものだ。

「そこが……私、というより、今人の手の届くなかで、一番とおくなの。私、生きている間に世界の全てを感じたいわ。少なくとも、人の行けるところには全部行きたい。全部感じたい」

それから私をじっと見た。

「ユミは……そう思わない?」

私はなんと答えていいか分からなかった。リリカは私に同意してほしかったのかもしれない。なぜなら、彼女は、公募がはじまったこと、どんな論文を書けば通りやすそうか、応募〆切はいつか、などなど、あらゆる情報を私に逐一教えてくれていたからだ。それはもしかしたら、私にも一緒に来て欲しいということだったのではないかと、そのときになって私は気付いた。

「いいわ。待ってて、ユミ。私、エウロパのにおいと味を身につけてくるわ。帰ってきた私を味わえば、きっとあなたもエウロパを感じるわ。それでいいわ。待ってて」

その当時の宇宙旅行と言えば、十一次元Dブレーンである宇宙のたわみを利用する現在の宇宙旅行とは似ても似つかず、ただ、大出力レーザーで光帆宇宙船を目的地の中間点までは加速させ、その後減速させるものだった。加速度は二十G以上に達し、生身の人間には耐えられなかったので、人体そのものを生きたまま冷凍し、氷漬けにして目的地まで届け、そこで解凍した。この航法を称して「アイス・アクセル」という。

「氷漬けになってエウロパに行って、氷の下にいるいきものを見てくるから。きっと私、帰ってきたら深宇宙の氷の味がするわね」

リリカが約束を守ることはなかった。彼女は木星軌道への途上、事故に遭ってしまったのだ。彼女は氷漬けのまま、小惑星帯と同じ軌道を描き、ごく最近まで回収されることもなく宇宙空間で太陽を周回する人工惑星として過ごしていた。彼女のほかには彼女と同じ軌道を周回する存在は誰もいなかった。人類の手により木星がなくなる過程で、非常に多くの宇宙船・宇宙艦艇が小惑星帯を通過した。彼等のセンシングシステムは、紫の宇宙が解決される以前にくらべれば格段に優秀になっていたため、事故に遭った乗客の多くは回収された。が、半数は事故当時の衝撃で死亡していた。

事故の原因は定かではない。宇宙船そのものの残骸は見つかっていないからだ。小惑星帯の微惑星との衝突が有力視されているが、小惑星帯は一般のイメージとことなりスカスカで、狙って行ったとしても微惑星のひとつとランデブーするのも難しい。意図せずにぶつかる――そんなことはほぼあり得ないと言っていいだろう。

「ユミがエプロンしてるなんて、おもしろいね。でも、ユミは何を着てもすてき」

私に抱きついたまま、リリカは言った。

「たまたま……気晴らしに料理でもしようかと思って」

料理が欲しければそう命じれば良い。キッチンシステムには私やマナミが入力した無数のレシピコードがある。レシピを命じるだけで、キッチンシステムは何でもすぐに作ってくれる。人間が自分の手で料理するのは、そうしたいときだけだ。自動車が普及しても乗馬は趣味として残った。それと同じ。尤も、自動車と馬は一昔前の話。今の移動手段は自動車どころではない。

「寝室へ」

私は命じた。

ふわり、と、私とリリカは私のふかふかのベッドの上に着地した。

リリカは私に抱きついたまま、目をまん丸にしていた。わずかな落下を感じただろうから、彼女にも、私たち二人がまずベッドの上空に出現し、それからベッドに着地したことに気付いただろう。

「この世界にはいつも驚かされるわ」

「基本原理は宇宙旅行と同じよ。Dブレーンのたわみ。誰かがそれを小型化・小距離化して技融市場に出したの。たちまち買い手がついて商業化した。先週のことよ。一システムあたりの出資額が下がるのを待って私も今週出資した。それで手に入れたってわけ」

技融とは、旧い言葉で説明すれば、『発明に特化したクラウドファンディング』といったところだ。

説明しつつ、私はリリカに微笑みかけた。どこか力のない笑みであることを自覚していた。

「この世界では、みんなかしこいの。一月後にはマナミのおこづかいでも買えるようになってるわ。マナミ自身も何かつくるかもしれないし」

「……そんな世界で、二六年も生きてきたのね。ユミは」

「そうね……。あなたがいなくなってから、いろんなことがあったわ……本当にいろんなことが」

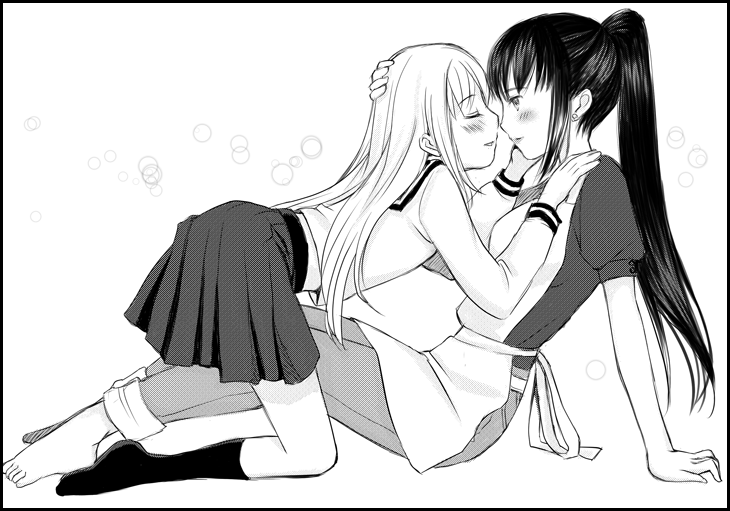

今、リリカは私の腰のあたりにまたがるかっこうになっていた。私は自然にリリカの腰のあたりに両手を置いている。リリカは私の両頬に手を当てた。

「……エウロパの氷の味はしないかもしれないけど、小惑星帯で二六年間氷漬けになってた味は、愉しんでもらえるんじゃないかと思ってた……でも、あなたが私を味わうだけじゃなくて、私もあなたを味わうことができそう……。ねえ、教えて? この二六年間の、激しい時代の味を」

リリカの唇が近づいてきた。私は目を閉じた。かしこさは、今は要らないような気がした。この時代の人間が身につけている過剰な分別であれ、二六歳年長の大人としてのそれであれ。

一時間後、私はリリカの膝枕に頭を預けて横になっていた。マナミの母親としての私も、かつてシュウイチロウの妻であった私も、そこにはいなかった。リリカと親友以上の関係を続けていた、二六年前の私だけがそこにいた。それは安らぎであった。私は冒険をしていたような気がした。故郷にリリカを残し、二六年もの間、激動の冒険を続け、生き残り、そして帰還した。リリカのもとに。そんな気分であった。マナミもシュウイチロウも、冒険の旅路の途中で出会った仲間ではあっても、故郷に残してきたなつかしい人ではない……私はなぜかそのように認識していた。

「かしこさは激しい感情を消滅させてしまった。それは私には虚しい時代のように思えた」

私の頭を撫でながら、リリカは呟いた。

「でも、ユミを味わって、考えが変わったわ。かしこさは感情を隠すだけで、なくしてしまったわけじゃない、って。それともユミだけが特別なのかしら?」

「わからないわ……」

私はまどろみのなかでそう答えた。

「……だったら、私もかしこくなって大丈夫かな……」

「リリカ?」

「明日、GLNを入れるかどうか、決めて回答することになっているの」

GLN。グリアルセラーリンカーナノマシン。グリア細胞型の通信ナノマシンで、超音波及び電磁波による通信システムを持ち、人間の神経細胞の周辺に無数に配置される人工機器である。GLNのネットワークは、天然の神経細胞を取り囲み、その演算能力を極限までエンハンスする。また、外部の演算資源と脳の神経細胞ネットワークの間のシームレスな接続も実現する。私たちが「かしこい」理由のほとんど全てだ。

「喰わず嫌いもダメかなって、ユミを食べてみて思ったの」

「……私はわからないわ。これを入れて良かったのかどうか」

リリカは私の頭を撫でていた手を止めた。その中にあるモノを確認するように。

「……ユミを見ていて、人がなぜ感情を薄くしてしまったのか、分かったような気がしてるの。人は、こんな地球上にとどまっているべきではないんだわ。こんなところで、小さなテレポーテーションのシステムを作ったり、料理の趣味を愉しんだりして、満足しているから退屈なんだし、感情も薄れてしまうのよ。地球はこぢんまりしたケーキみたいなものだわ。おいしいかもしれないけど、外に出ればケーキよりもっとすごいものが味わえるのに、みんなでケーキを分け合うなんておかしいわ」

「でも……この地球は……みんなで守ったものなのよ。私たちの戦いの結果として、私たちはこの地球を守れた……なのにそこから離れるなんて……」

リリカは私の手を取った。そして、自分のからだに触れさせる。滑らかな、まだ二次性徴が終わっていないからだ。

「触って。たしかめて。地球を離れてた私は、変わった?」

「……変わってない」

私は認めた。

「そうよ。変わらないわ。どこにいても私は私。そして、あなたはあなた。でも、退屈は人を腐らせるわ。変わらないためには、いつでもせいいっぱい生きる必要があるのよ。自分のせいいっぱいがすごすぎて、あなたたちはそれを発揮するのを恐れているかのよう。でも、宇宙は広いわ。そして、宇宙はこの宇宙だけじゃないわ」

リリカは私の手を、彼女の心臓の上で止めた。

「私決めた。GLNを入れる。そして、地球の外にもう一度出る。宇宙を味わってくるわ。別の宇宙も味わってくるわ」

それから、滑らかに動き、私の額に唇を近づけた。

「それから、私があのとき言わなくて、一番後悔していることを、今、言うわ」

リリカは私の額にキスした。それは私に対するキスであり、GLNに対するキスであり、それが彼女に約束するかしこさと、それを腐らせないだけの挑戦への誓いであった。

「……私と、一緒に来て」

もう一度旅に出るのだ。私は確信した。

今度は、リリカと一緒に。

<本稿執筆の経緯>

このショートショートは、奥たまむし氏により、Twitter上で出題されたとあるテーマに基づいて書かれたものです。

(リンク切れに備え、Tweet内の文言を以降に示します)

「下の人物二人で四角の中に百合を表現しなさい。

・15歳学生

・40代主婦」

山口優既刊

『サーヴァント・ガール』