(PDFバージョン:osagesann_ootatadasi)

放課後、誰にも見つからないように気をつけながら、そっと廊下を歩いていた。なのに見つかった。

「竹内くん、こんな時間にどこへ行くの?」

びっくりして振り返ると、教生の密原先生が立っていた。

「もうみんな下校したわよ」

「あ……はい、ちょっと忘れ物が……」

言い訳を考えながら後ずさりする。密原先生は小さな顔に似合わない大きな眼鏡の向こうから英智(ひでとも)の言葉を確かめるように見つめてきた。

「先生こそ、どうしたの?」

仕返しのつもりで訊いてみた。

「わたし? わたしは昔を懐かしんでたの」

密原先生は微笑む。

「この学校、わたしのいた頃からずいぶんと変わったなって」

「先生がここの生徒だったの、何年前?」

「もうずっと昔。そんなことより早く帰りなさいね」

そう言って先生はいなくなった。英智は、ほっと息をつく。どうもあの先生、苦手だな。早く教生が終わればいいのに。

少し遅れてしまった。慌てて待ち合わせの場所へ向かう。校舎二階の音楽室。入る前に扉を叩くと「いるぞ」と声がした。

「遅いじゃないか」

椅子に座っている武史(たけし)が言った。

「ごめん。もう出た?」

「まだだ。でももうすぐだ」

武史は英智より少し体が大きい。力も強かった。英智はいつも、武史がやると言ったことを一緒にやった。いたずらとかサボりとか。

英智は武史の隣に座った。目の前には五線譜が書かれた黒板と、大きな黒いピアノがある。

ピアノはずいぶんと古いものだった。本当かどうか、この小学校ができたときから置いてあるらしい。でもこの学校って今年で創立百年だった。そんなに古いものなのだろうか。英智にはわからなかった。

窓の外はかなり暗くなっている。昨夜からの雪はやんだ後も校庭に積り、ほのかに白い。英智は壁の時計を見た。五時一分前だった。

「もうすぐ出るぞ」

武史が言った。

その話を最初に聞いたのは、一ヶ月前だった。

下校したあと忘れ物を取りに戻ってきた生徒が、音楽室の前を通りかかったとき、ピアノの音が聞こえてきた。

不思議に思って音楽室に入ってみると、ピアノを弾いている女子がいた。おさげ髪――三つ編みの髪を肩にたらした小柄な子で、うつむいたまま熱心にピアノを弾いていた。一曲弾き終えると、その子は立っていた生徒に言った。

「もっと聴きたい?」

その子の目を見た瞬間、なぜだかわからないけど、これはやばいと思ったそうだ。

生徒は怖くなって、その場から逃げた。そして次の日、その話をクラスの仲間にした。

「あれ、絶対に幽霊だった。だってなんだか怖かった」

最初は誰も信じなかった。でもその後も放課後の音楽室でピアノの音を聞いたとか、不思議な女子を見かけたとかという噂が流れた。

ピアノを弾く女子には、いつの間にか「おさげさん」という名前がついた。おさげさんは午後五時きっかりに現れてピアノを弾くらしい。

噂を確かめるために何人もの生徒が音楽室に集まった。先生も一緒だった。でもそのときは五時になっても何も起きなかった。その後もしんぼう強く何日も音楽室で張り込みをした生徒もいたが、おさげさんは現れなかった。噂は、あっと言う間に忘れられた。

英智も最初はおさげさんのことが気になったが、そのうち忘れてしまった。それが昨日、武史が眼を輝かせながら、

「おい、おさげさんの秘密がわかったぞ」

と英智に言ったのだ。

「おさげさんが音楽室に出た日を調べてみたんだ。そしたらさ、いつも雪が降った日なんだ」

「雪? どうして雪が関係あるの?」

「そんなの知らないよ。でも間違いないんだ。でさ、天気予報だと明日は雪なんだよな」

そう言って武史は、にやりと笑った。

「明日、一緒に音楽室に行こう」

あと三十秒。椅子に座ったまま、英智は息苦しさを感じていた。あと二十秒。本当に出るのだろうか。あと十秒。もしも出たら、どうしたらいいのだろう。

午後五時ちょうど。隣に座る武史が息を呑む音が聞こえた。

しかし、何も起きない。

英智は武史の横顔を盗み見た。焦れているようだった。

「なんだよ、どうして出ないんだよ」

いらいらした声で武史は呟く。英智はは何と言ったらいいのかわからず、俯くしかなかった。

そのまま五分。

「あーあ」

不意に武史が大声をあげた。

「今日は出ると思ったのになあ。くそっ」

そう言って英智に苦笑して見せる。英智もなんだかホッとした気持ちになって、笑みを返した。

「帰ろうか」

「うん」

ふたりは立ち上がり、音楽室のドアに向かいかけた。

ド……。

背後で音がした。

思わずふたりは顔を見合わせる。

ド……ド……。

鍵盤を叩く音だ。

振り返りたくなかった。でも首が勝手に後ろを向いた。

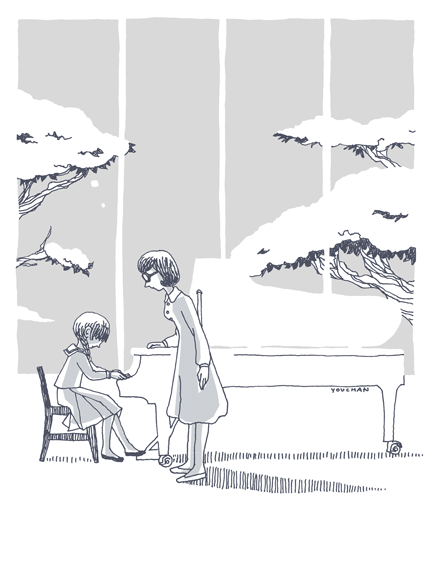

ピアノの前に女の子が座っている。人差し指で鍵盤を叩いていた。

ド……ド……ド……。

続けて両手を鍵盤に置き、ゆっくりと弾きはじめた。

「おさげさん……」

英智の声が震えた。

ド ド ソ ソ ラ ラ ソ……。

たどたどしい「きらきら星」が聞こえてきた。

逃げなきゃ。英智はドアを開けようとする。が、それを武史が無理矢理止めた。

「駄目だ。行くな」

「だって……」

「いいから!」

彼は英智の手を取り、ピアノに近付いていった。

おさげさんは一心不乱にピアノを弾いている。英智は逃げ出したかったが、武史に手を掴まれていて動けない。

「きらきら星」が終わった。おさげさんは鍵盤から手を離し、こちらを向いた。

その眼。英智は思わず悲鳴を洩らした。瞳ではない。眼の中央にあるのは、漆黒の闇だ。彼女は言った。

「もっと聴きたい?」

いやだ、と英智が言う前に武史が言った。

「その前に教えてくれよ。おまえ、誰だ?」

「わたし? わたしは……」

おさげさんは少し考えるような素振りを見せた後、

「……わかんない。忘れた。でもピアノは弾けるの。聴きたい?」

「ああ、聴かせてよ」

おさげさんはにっこりと微笑み、再び鍵盤に指を置いた。

シ ド ファ レ ソ……。

旋律にもなっていない、気ままに叩いているだけのような音だった。

ミ ソ ラ シシシシ ファド ミ ミ ミ ミ ミ。

聴いているうちに、英智は頭がぼんやりとしてきた。一音一音が脳に響き、意識を揺らがせる。耳障りな音なのに、妙に眠気を誘う。気がつかないうちに英智は体を揺らしていた。

武史も惚けたような顔になって、体を揺らしている。すっかりピアノの音に引き込まれていた。

ぼんやりとした視界の中に、ピアノを弾くおさげさんの姿がある。ふと、彼女がこちらを向いた。見たこともないような薄気味悪い笑みが浮かんでいる。ああ、駄目だ、と英智は思った。このままじゃ。このままじゃ……。意識はますます揺らいでくる。

おさげさんの両手が高く上がった。音が途絶え、意識が少しだけはっきりとした。英智は理解した。おさげさんは最後の一音を叩きつけようとしている。それを聴いてしまったら、そしたら……。

ファラシ……。

手が下りる前に、ピアノが鳴った。今までと同じように出鱈目な、しかし今までとは違った音だった。

ファラシ ファラシ ファラシドレミファ。

しゅっ、と音がするように意識が戻った。そして英智は見た。

ピアノの前に、もうひとりいる。

そのひとは立ったまま、片手で鍵盤を叩いていた。

ミシラドレミファ ソソラシド

「あなたは誰? どうして邪魔するの?」

おさげさんが尋ねると、そのひとは鍵盤に手を置いたまま、彼女に言った。

「わたしのこと、忘れた?」

その声を聞いて、やっと英智はそのひとが誰なのか思い出せた。

「密原先生……」

「え? なに?」

同じく茫然としていたらしい武史が、素っ頓狂な声をあげる。

おさげさんは密原先生の顔を見つめ、小首を傾げる。

「わからない……あなた、誰?」

「一番の友達を忘れるなんてひどいわね。でもしかたないか。もう百年近くも前のことだもの」

密原先生は言った。

「あなたがこの音楽室で死んだのは、今日みたいな雪の日だったわ。それも覚えてない?」

「……わからない」

「じゃあ、あなたを殺したのがわたしだってことも、忘れたかしら?」

「あなたが、わたしを? どうして?」

「あなたが危険だったから。あなたの力に気付いていたのはわたしだけ。あなたにピアノを弾かせてはいけない。あなたが奏でる音色に心を奪われて、大勢のひとが魂を失うことになる。それを止めたかったの」

「だから、わたしを殺したの?」

そのとき、おさげさんの表情に変化が起きた。

「あなたは……密原先生?」

「そう、思い出した?」

「思い出した。わたしの大事な先生。ずっとずっとわたしを守ってくれるって、言ってくれた」

「ええ、そう言ったわ。だからわたしは、ここにいる」

密原先生はおさげさんを抱き上げた。

「大丈夫。わたしはずっと、あなたと一緒にいるから」

そう言ってから、先生は英智と武史に眼を向けた。

「あなたたちにお願いがあるの」

「え……あ……」

英智はうまく言葉にできない。武史も口をぱくぱくさせているだけで声にならなかった。

「音楽室の鍵、掛けておいてね」

ちゃり、と足許で音がした。見ると鍵が落ちている。英智はそれを拾った。「音楽室」と書かれたプレートが付いていた。

「あの……」

声をあげたのは、武史だった。

「先生と、そのおさげさんは……」

「わたしたちは、もう帰るの」

密原先生は答えた。

「あなたたちには迷惑をかけたわね。わたしがこの子をずっとピアノの中に封じ込めていなければならないのに、つい眼を離してしまって。でも大丈夫。もうこんなことはないわ。多分、あと百年はね」

「百年って……でも先生……」

「さようなら」

その言葉とともに、先生とおさげさんの姿は掻き消すように見えなくなった。

英智はぼんやりとその様子を見ていた。が、不意に眼が覚めたように首を振る。

「……あれ? どうしてここにいるんだ?」

そして隣の武史に気付く。

「なんだよ英智、なんでここにいるんだよ?」

「わからない……なんか、変だ」

「ああ、変だな。行こう」

ふたりは音楽室を出た。

「あーあ、真っ暗になってる。帰ったら怒られるなあ」

武史が言った。そして続けて、

「なあ、教生の先生が来るのって、明日だっけ?」

「そうだったかな?」

「どんな先生かなあ。美人かなあ……」

さっき怒られると言っていたのが嘘のように、武史はにやにやしている。しかし英智は別のことを考えていた。

百年。

それが何のことだかわからない。ただ百年という言葉が頭から離れない。

「ねえ、百年って――」

「ああ、あのピアノな。百年前のだって嘘みたいだよな」

武史が言った。

「さすがにもう使えないからって、来週新しいのが来るらしいけど」

「新しいピアノが来たら、あのピアノはどうなるんだろう?」

「さあな。壊されて捨てられるんじゃないのかな」

武史は何でもないことのように言った。

「さあ、帰ろ帰ろ」

彼は廊下を走りだす。その後ろ姿が薄闇に紛れていくのを見ながら、英智はまだピアノのことを考えていた。

ド……。

どこかで音が聞こえた、ような気がした。

太田忠司既刊

『嗤う男

Kindle版』