(紹介文PDFバージョン:karakkazetoshoukai_okawadaakira)

片理誠の『エクリプス・フェイズ』小説「空っ風と迷い人の遁走曲」をお届けしたい。「黄泉の淵を巡る」、「Swing the Sun」に続く「ジョニィ・スパイス船長」シリーズ第三弾だが、前二作とは少し趣きを異にし、番外編的な仕様になっている。それゆえ、本作から読み進めていただいてもいっこうに問題ない。むしろ未読の読者は、本作を読んでから「黄泉の淵を巡る」に進んでいただくのがいいだろうか。

さて、「SF Prologue Wave」の『エクリプス・フェイズ』小説では、火星を舞台にすることは、珍しくない。本作の舞台も火星だが、そのフロンティア的側面のダークサイドである、ダシール・ハメットのノワール小説を彷彿させる――『マルタの鷹』というべきか、それとも『血の収穫』か――陰鬱な雰囲気に、情報体(インフォモーフ)リラ・ホーリームーンが絡んでくる。

本作が面白いのは、分岐体(フォーク)が重要なキーワードとなっていることだ。火星にフォークというと、齋藤路恵+蔵原大「マーズ・サイクラーの情報屋」が記憶に新しいが、片理誠の本作「空っ風と迷い人の遁走曲」は、角度を変えつつ内面描写よりもプロットの“謎”そのものへより踏み込んだ形で、この問題に向き合っている。『ブレードランナー』をはじめとしたディック原作映画がお好きな方は、ぜひ本作もひもといてみてほしい。

2014年の片理誠は、待望の長篇『ガリレイドンナ ―月光の女神たち―』(朝日新聞出版)をリリースした。これは人気アニメのノベライズとなっているが、オリジナルのエピソードをもとに書かれており、スピードに満ちた圧倒的なドライヴ感は、原作を知らない読者でも充分に楽しめる。『ガリレイドンナ』が気に入った読者は、「ジョニィ・スパイス」シリーズもきっとお気に召すだろう。

また、「SFマガジン」2014年6月号に発表されたジュヴナイル作品「たとえ世界が変わっても」では、、『エクリプス・フェイズ』と同様に大きな技術的進展を遂げた未来にて、祖父が遺したサポート・ロボット「ラグナ」と、それを受け継いだ少年や友人たちとの、心あたたまる成長物語が描かれる。ラグナはクラウドに接続されていないスタンドアロン型のサポート・ロボットだが、彼の描写は『エクリプス・フェイズ』に親しむうえで、大きく参考になるだろう。(岡和田晃)

(PDFバージョン:karakkazeto01_hennrimakoto)

目の玉が飛び出るようなクレジットを支払っても、購入できた商品は微々たるものだった。

私はうんざりした気分で振り返り、自走式大型カートの中身を確認する。

自家発電用の大型水素ボンベ二本と、クロレラのパウチが三、これは食料としてではなく、循環型空調システムの補充用のだ。私の家にあるのはバイオ方式なので、植物の力を使って酸素を生み出す。あとは食料。合成タンパク質のブロックが一つに、煉瓦のように硬いパンが二斤、様々な藻類や豆類の缶詰(中身はペーストだ)を幾つか。あとはチョコレートバーやクラッカー、粉末ドリンク、スキムミルク、ビタミン剤、等々。

やれやれ、とずり落ちかけた眼鏡を中指で押し上げる。

まったく情けない。これが真っ当な人間の生活だろうか。食料なんて、大昔の兵士に支給されていたと言う野戦食と大差ないくらいではないか。贅沢らしい贅沢と言えるのは、三リットルほどのミネラルウォーターだけ。水は燃料電池からも生み出されるのだが、なぜか私はそれを口にすると腹を下してしまうので、しかたなくそちらは全て空調システムの方に回して、自分用のはこうして街で購入することにしている。

それにしても、まったく住みづらい世の中になったものだ。この界隈も今は不景気で、その一方で税金は天井知らずの勢いで高くなってゆくばかり。甘い汁は、私のような者のところにまではなかなか回ってきてはくれない。

獲得したブツを店の機械端末(ドローン)――このショップのは四足歩行の円柱形で、どことなく小型フォークリフトのような姿をしている――に指示して、自走式カートから私の電動ビークルのトランクや後部座席に積み込ませると、私はアクセルを踏み込み、無駄なくらいに華やかで賑やかで、けれども客の姿はまばらな、ショッピングセンターの駐車エリアから走り出た。

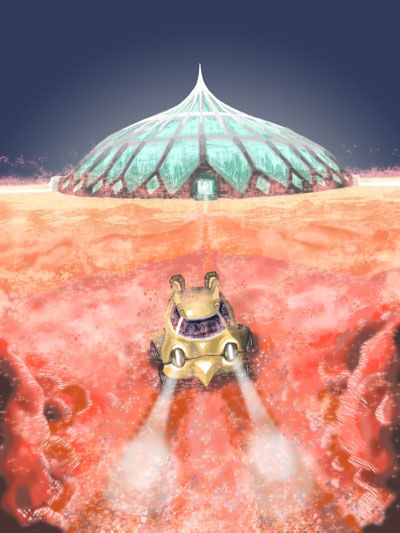

偽の身分証明カードをかざしてゲートをパスし、貨物用のエアロックからドーム都市の外に出る。

走りながら、片手で酸素マスクを被る。私の車は私と同じくらいの年代物で、つまりはオンボロなので、気密性などないも同然なのだ。

火星は今日も赤錆色の風が吹き荒れている。

風の運ぶ砂によってドーム都市同士を結ぶ幹線道路はすぐに埋もれてしまう。もっともフライングカーがひっきりなしに行き交うルートは、行き交う高速車両によって巻き起こされる風がエアクリーニングの役目を果たすので、綺麗なものだが。

私は綺麗ではない方のルートに車を乗り入れる。砂や小石に道全体が分厚く覆われてはいるが、宙に浮くことはできなくとも、こいつも一応、オフロード仕様の四輪駆動車ではあるので、この程度ならどうと言うことはない。時々サスペンションが悲鳴を上げるがね。ほれ、頑張れ爺さん。あと一息。家に着いたら油を差してやるぞ。

車のナビシステムは随分前にいかれてしまっているが、こちらに関しても問題はない。この辺りの地形は全て頭に入っているし、そもそもこんな幅が百数十メートル程度しかない谷の中では迷いようもない。ほとんど一本道のようなものだ。

気をつけなければならないのは血まみれ小路(ブラッディ・アレイ)の入口だけ。太陽の角度によっては大きくせり出した岩の影にすっぽりと覆われてしまうので、たまに見落としてしまうことがある。

だが今日は大丈夫だった。私はハンドルを大きく左に切り、目印になっている枯れてしまった大きなサボテンの脇に車を乗り入れる。この先にあるのは今まで走っていたのよりは小さな谷だ。なだらかな登り坂になっている。

かつては大河に注ぐ支流だったのだろう。今ではすっかり涸れ果てて赤黒い岩肌が剥き出しになった狭い谷。数十分ほど進むと、一〇メートルほどしかなかった谷間が急に広がり、視界が左右へと開ける。そこではバラックと呼んでも良さそうなオンボロの住居たちが、四十五度ほどの傾斜角の内側にへばりつくようにして建ち並んでいた。鉄筋や強化プラスチック製の粗末な造りの家々だ。赤錆色の砂埃にまみれて、どれもみな同じ色をしている。そしてどれも土下座でもしているかのような佇まい。

ハイパー・コーポの存在を潔しとしない無政府主義者たちが集まってできた、とされているのがこの村、ブラッディ・アレイだった。

どんな地図にも載っていない、正式なアドレスなど存在すらもしない、火星政府からはいないものとして扱われている集団だ。元々は反政府スローガンを掲げていたらしいが、今ではその通称が示すとおり、刃傷沙汰の絶えない、荒くれ者どもの巣窟になっている。周囲の都市に寄生することでどうにかこうにか保っている、火星ではよくある暗黒街のうちの一つだった。

ドーム都市のような馬鹿高い額ではないものの、ここにも一応、顔役に収めなくてはならないショバ代という名の税金はあるし、何より、こんな物騒な場所にきてくれる配達人はいないので、物資は全部こうして自分の手で調達をせねばならず、色々と不便も多い。

ドーム都市に住んでいる裕福な連中ならきっと「万能合成器(メイカー)を使えばいい」と言うだろう。確かに飲食物の調達に関しては、あれさえあれば万事解決なわけなのだが、ところがどっこいだ。こんな配達人もやってこないような危険な場所に来てくれるメンテナンス業者などいるわけがない、ということが平和ボケしている街の奴らには分からんらしい。あのマシンには保守が欠かせないのだ。精密な機械なので壊れやすいし、万能合成器とて無から有を生み出すわけではないので補充しなくてはならないものも色々とある。それに、どっちにしろ私にとっては高嶺の花すぎた。一年分のレンタル費用を払うために十年ローンを組まなくてはならないのでは、悪名高い暗黒街の高利貸しどももさすがに顔が渋るというものだ。どう考えても現実的ではない。

左右に建ち並ぶ家々を横目に、私は一本しかないこの村の幹線道路(と言えるほど立派なものではないが。何しろ舗装もされていない)を更に進む。

村の最も奥まったところに建っているこぢんまりとした二階建てのカプセル型住居。屋上では今日も風力発電用の小さめの風車が三機、勢いよく回っている。その地下ガレージに私は車を乗り入れた。ここが私の住居兼仕事場なのだ。見た目は安っぽい。だが、これでも中身は立派なものだ――と自分では思っている。

シャッターを下ろし、粗末なエアロックを抜けて家の中へ。酸素マスクを外す。荷物を運び込むのは後でドローンにやらせよう。食料はともかく、大型の水素ボンベは結構重い。だが風力発電だけでは電力が安定しないため、燃料電池の併用は致し方がないのだ。何しろ私の商売では、停電は文字通りの意味で命取りになりかねない。

とにかく今はコーヒーの一杯でも飲んで一休みしたかった。本当は酒があると良かったんだが、最近はアルコールにかかる税金がやたらと高くて、ずっと手を出せないでいる。

「戻ったよ、マチルダ」

だが室内の明かりは点らず、支援AI(ミューズ)からの応答もない。

ん、と私。変だな。いつもと違う。何だ? 何があった?

真っ暗な廊下に佇み、咄嗟に考えを巡らす。

こんな辺鄙な村を狙う強盗や泥棒がいるとは思えないし、このブラッディ・アレイの住人なら、ここでのもめ事は嫌うはずだ。私はきちんとショバ代を収めているし、個人的なトラブルを抱えたりもしていない。血の気の多い連中ともそれなりには上手くつきあってきており、誰にも狙われる覚えはなかった。

管理システムの故障か?

だが生命維持機能の管理もつかさどるメインシステムが、そんな簡単に、一切の警告もなく壊れるはずはないんだが、と思いながら手探りで先へと進む。扉の把手を握りしめた。

何にせよ、ぞっとしない話だった。

賊の類だとしたら事態は非常に厄介だと言える。私は荒事が大の苦手だし、護身のための武器も持ってはいない。ここにはブラスターどころか、水鉄砲一丁ないのだ。ドローンだって戦闘用のものではないし、どのみち支援AIの助けがなければあれは動かせない。

だがシステムの故障というのも、それはそれで困る。その修理には結構な費用がかかるからだ。私にとっては痛い出費である。

はてさて――

何かの間違いであってくれればいいのだが、と祈りながら扉を開ける。

その先の闇の中に、淡く輝く何かがいた。

診察台の横だ。青白い光に覆われた……少女? そうだ、少女の像だ。所在なさげに立っている。いや、浮いている、と言うべきか。向こう側が透けて見える。あれは3Dホログラフィ、立体映像だ。

私は目を凝らす。

すっきりと通った鼻梁、ほっそりとしたおとがい、大きな瞳はやや吊り目で、それが今は悪戯っぽく細められている。大きめのレースがあしらわれた黒いゴシック調のドレスが、少し小柄だがそのスレンダーな体型にはよく似合っていた。今日の髪型はセミロングの銀髪。……私の知り合いだった。リラ・ホーリームーン。

何だ、君か。と身構えていた私は胸をなで下ろす。

彼女が鈴の転がるような声で、フフフ、と小さく笑った。

「今日は、ドクター。でも、何だ、とはご挨拶ね。そんなに嫌そうな顔をしなくてもいいんじゃない?」

やれやれ、と私は背を伸ばし、ずり落ちかけていた眼鏡を中指で押し上げる。

「まだ美人の訪問を煙たがるほど老け込んではおらんよ、お嬢さん。しかし、そろそろ君もノックの仕方くらいは覚えてもいい頃なのではないかね。淑女らしい立ち居振る舞いの一つや二つ、身につけておいても罰は当たらんだろう」

試しに指を鳴らしてみるが室内の明かりは点らない。この部屋のシステムはまだこの少女の支配下にあるのだ。

物質としての肉体を持たない情報体(インフォモーフ)たちは、電脳関連全般のスキルに長じていることが多い。要するに優秀なハッカー揃いということだ。このリラ嬢もご多分に洩れず、と言ったところだった。

しかも彼女の場合は人一倍茶目っ気があり、こうして悪戯めいたことばかりをしたがるという困った癖がある。とんだお転婆なのだ。何もシステムを乗っ取らなくたって、ここにはこられるだろうに。そりゃ支援AIと同時に実行されれば、多少は処理速度も落ちるだろうが、それがそんなに嫌なものかね。

ところでその彼女はプイ、とそっぽを向いていた。

「船長に言ってよ。あの人の相棒は、おしとやかではやってられないの。ホント、一緒にいるとどんどんがさつになってっちゃうんだから。まぁ、退屈しないのはいいんだけど」

船長というのは、彼女のパートナー、いや、上司ということになるのかな、一応は雇い主なわけだし。まぁとにかく、このリラ嬢には相棒がいるのだ。ジョニィという名の大柄な機械人で、暗黒街の運び屋をやっている。私とは正反対に、荒事ばかりを好んで引き受けている物好きな男だが(もっとも本人は、全部銭のためさ、と言っているが)、どこか憎めないところのある人物だ。彼とは過去にちょっとした縁があって、以来、ずっと懇意にしている。リラと彼とは二人で一組、セットのようなものなので、ゆえに私はこの少女とも知り合いなのだ。

突然、彼女がこちらに振り返る。瞳が不穏に輝いていた。獲物を見つけた豹のようだ。

「それに、あんなお粗末なセキュリティじゃ、全然設置しておく意味がないわよ、ドクター。もし良かったら私が格安で請け負ってあげてもいいけれど?」

私は両手を挙げる。ホールドアップ。

「遠慮しておくよ。不釣り合いなセキュリティ・システムなぞ導入した日には、どんな勘ぐりを受けるか分かったもんじゃないからね、この界隈では。分相応で我慢、我慢さ」

「チェッ、つまんないの」

頬を膨らませている。その仕草がまた可愛らしくて思わず私は笑ってしまう。

自分のデスクまで歩き、粗末な金属製の椅子に腰掛けた。

眼鏡を外し、ポケットから取り出したハンカチでレンズの埃を丁寧に拭う。

「目ぐらい人工のものに取り替えればいいのに。今どきまだ眼鏡だなんて」

目の前で彼女が不思議そうに小首を傾げていた。

私は口許をゆるめ、室内を見回す。リラの放つ青白い光に照らされた我が居城は、どことなく神秘的ですらあった。

一〇平方メートルほどの室内に、広いという印象はない。何しろその容積のほとんどをごちゃごちゃとした医療用のマシンが占拠していた。ステンレス製の大型診察台の周囲には各種のセンサー類が配置され、その上部には自動手術用の繊細なマニピュレータ群がまるで千手観音の手よろしく設置されている。ハイパワータイプの生命維持装置、麻酔のための機材も完備。こんな辺鄙な村には不釣り合いな、大都市圏の大型病院並の、かなり本格的な設備だ。

ふふ、と息を吐いた。

「木星共和国(ジョヴィアン・フンタ)の掲げる全体主義と軍国主義を私は心の底から嫌っているが、しかしあの国のバイオ保守主義にだけは、助けられていると言えるのかもしれないね。何しろ、自己同一性が揺らいでいてはこの稼業は成りたたない。そのことを思えば多少の不便など、どうということはないよ。……私があの国の出身だということは君も知っているだろう?」

リラはなぜか、気まずそうに視線をそらした。でも、と言いよどんでいる。

「生体義体(バイオモーフ)の面倒を万(よろず)引き受けようっていうドクターが、自分は、その、人工のものを一切受け付けないだなんて」

バイオ保守主義というのは、極端なまでに原理主義化されたローマン・カトリックの教義から生み出された、一種の狂言だ。トランス・ヒューマンの存在も、魂(エゴ)のバックアップすらも認めない、という考え方のことである。

今日びにおいてはまったく馬鹿げていると言うより他にはないが、時にはこれが役に立つ。つまりバイオ保守主義者の魂は手つかずの、生まれたままの状態にあるので、トランス・ヒューマン特有の種々の問題に悩まされずにすむのだ。自分に魂があるのかどうか、あったとして、それは本来あるべき魂の何分の一に相当するのか、などと頭を痛める余地がない。なぜなら誰もそれには触れていないのだから。

ただし、そんなバイオ保守主義者の多くは木星圏から外には出ない。彼らのほとんどはトランス・ヒューマンを魂の汚れた堕落した者どもと見下しているからだ。そんな連中と交わったら自らの魂を汚すことになる、と彼らは頑なに信じているのである。だから私のような木星共和国の出身者はこの火星では希少なはずだ。ほとんどいないのではないかと思う。私は同族の中では飛び抜けて進歩的な人間。あるいは、異端、と言うべきなのかもしれない。だからこそ、この星に亡命してきた。実際、インフォモーフとこうして談笑するなどということは、私の同族たちなら絶対にやらない。だが私はトランス・ヒューマンの魂が汚れているとは思わないし、自分の魂が汚れるとも思わない。彼らはただ少々ややこしい事態になっているだけで、私はただ単にその混乱に巻き込まれたくないというだけだ。これは友情とはまるで次元の異なる話である、と思っている。

ゆっくりと眼鏡をかけ直す。

「これでも元々は脳神経科医だったのだよ。確かに今は手広くやってはいるがね。何しろ暗黒街では患者を選んではいられんのだ。おかげで随分と良い修行になっているよ」

確かに義眼を入れれば眼鏡は必要なくなる。その程度の手術なら、全自動モードでだって可能だ。しかし私は極力、自分の肉体をいじりたくないのだ。確かに他人の体をいじっておきながら、とは思うが、これは私の信条なのだから仕方がない。目を人工のものに変えてしまったら、いつか「これは私の魂が見ているビジョンなのだろうか。それとも機械が勝手に脳に投影しているにすぎないのだろうか」などと悩むことになるかもしれない。自然に任せている限り、その手の苦悩とは無縁でいられる。その分、患者の治療に専念できる。

都会には私のような一切の改造をしていない者のことを「ゼロ」と蔑称してはばからない人間もいるが、このブラッディ・アレイのような暗黒街でなら、そんな差別とも無縁でいられる。こういう土地では他人についてあれこれと詮索をしたがる奴は短命と相場が決まっているからだ。トランス・ヒューマンはほとんど不老不死のようなものだが、それはあくまでも「金があれば」の話で、残念ながらこんなところにいる人間のほとんどはそうではない。

リラに微笑みかける。

「それにしても、今日はどういった風の吹き回しかね。もしかすると、とうとう生体義体に入る覚悟ができた、とか? おお、なら良いニュースがあるんだ」

手を叩き、身を乗り出す。

「丁度今、手頃な義体が闇ルートに流れていてね。中古だがメモリはほぼ真っさらと言っていい状態だ。戦闘や隠密行動用のもので、グレードとしては中程度だが、最新モデルだけあってスペックの方はなかなかのものだよ。二、三、改造が施されてはいるが、どれも戦闘力の向上を図ってのものだ。君にとってはむしろ好都合だろう。知ってのとおり、戦闘用の義体では入ることのできない都市や国家もあるが、しかしあの船長とペアを組むのなら、非戦闘用の義体では務まらんだろうから、これはやむを得まい。ま、いざとなったら欺瞞用の処置をすることもできるし、何と言っても格安なんだ。生体義体の入門用としては悪くない買い物だと思うがね」

少女が片方の眉をひそめた。

「格安の中古ってことは、訳ありなんでしょ? 盗品? それとも犯罪に使用されてたとか?」

はっはっは、と私。両手の平を掲げる。

「お互いに詮索せんのが、暗黒街の奥ゆかしい伝統というものなのだよ、リラ。それに、その辺りのデータはクリアしてしまえるんだ。何なら新しい番号を取得して上書きしてしまうこともできるぞ。問題は何もない。そうだな、君なら特別に二割引の手数料で請け負おうじゃないか」

ふぅん、と面白くなさそうに彼女。私の周囲を熱帯魚のように素早く一周すると、こちらの顔をのぞき込んできた。

「そしてメンテナンス料で永続的に儲けるってわけね。悪い先生なのね、ドクター・フレックは」

はっはっは、と私。

「世の中は持ちつ持たれつだよ、お嬢さん。それに、近頃は火星も物価が高くてねぇ。私も少しは儲けんと、干からびてしまう」

まったく、世間擦れしていないように見えて、いや、実際抜けている部分も多いのだが、それでも損得がからむとなると途端に勘が鋭く、と言うか世知辛くなる。手強い相手なのだ、リラ嬢は。これも船長の教育の賜なのだろうか。いいや、恐らくは勝手に反面教師にされているだけだろう。

すぅ、と遠ざかってゆく。天井近くを漂うその姿は、どことなくクラゲのようでもあった。両手を腰に当てて、やや澄ました表情。

「ならばドクターには悪いニュースと良いニュースがあるわ。まずは悪いニュース。私はまだ生体義体に入るつもりはないの」

「やれやれ。もしかして機械義体(シンセモーフ)かね? 私は機械人(マシン・ピープル)の治療はやれんよ。あれはメカニックの範疇だ」

私は肩をすくめる。

リラはこちらに向かって右手を突き出し、人差し指を立てた。

「そして良いニュース。私は世間話ではなく仕事の話をするためにきたの。診察の予約を取りたいのよ」

ほぅ、と私。それは確かに朗報だ。

「船長がここに向かってるわ。もうすぐ、ドクターにデリバリーがある。つまり、急患というわけ」

悪戯っぽく微笑む。小首を傾げ――

「そんなわけなので、処置、よろしく!」

横向きのVサイン。そして消えた。

彼女の消失とともに室内に明かりが点る。

〈おかえりなさいませ、マスター〉

壁のパネルからエコーのかかった女性の声がした。マチルダ。私の支援AIだ。

奥の部屋から身長一メートルほどの、寸詰まりのブリキの玩具のような姿をした人型ドローンもやってきた。

ふぅぅ、と私。深く息を吐き出す。

「……コーヒーを頼むよ、マチルダ」

〈かしこまりました〉

ドローンが奥に戻ってゆく。

もっとも、口をつけている暇があるかどうか。もうすぐ運び屋がここにやってくる。

私はクリニックの入口を眺めた。にやり、と笑う。

さて、忙しくなりそうだ。

運ばれてきたのは貧相な髭を生やした中年男だった。かなりくたびれた灰色のスーツを着ている。

なるほど。確かにこれでは船長の付き添いなしに、このブラッディ・アレイを通り抜けてくることなど、到底できはしなかっただろう。小柄で、小太りで、神経質そうに終始おどおどとしている。何もかもに怯えきっているといった風だった。

目は虚ろでそこら中をさまよい、歯の根はまるで合っていない。患者用の丸椅子に座った後もずっと貧乏揺すりをしている。たかってくださいと言わんばかりだった。これでは暗黒街どころか、ちょっとした路地裏に入っただけでもゴロツキどもの恰好の餌食になってしまうに違いない。

フラットと呼ばれる無改造の生体義体、つまり旧人類と同じ肉体、に入っている。と言っても別にこれが生まれつきの体というわけではないそうだ。

本人曰く、元々はもう少し高級な義体を持っていたらしいのだが、あまりにしょっちゅう殺されてしまうので、今ではもうこの手のボディしか買わないんだとか。確かにフラットは全義体の中でも最も安価なもののうちの一つだ。

何しろこの御仁、先週だけでも二度も殺されていると言うから呆れたものだ。確かにそんなにしょっちゅう破壊されていては、義体に金をかけるのも馬鹿馬鹿しくなってくるだろう。

だが、にしたって、もう少しマシなのを買えばいいのに、と私は呆れる。こんなくたびれきった義体。恐らくは誰かのお古なのだろうが、私ならただでもご免だ。

私がこの老人の肉体に収まっているのは、これが私自身の肉体だからだ。もし新たな体を新調できるのなら、もっと試してみたい肉体はいくらだってある。もっとも、これは私がバイオ保守主義者だからなのかもしれないが。

「こ、っここでは、アイザックと、な、名乗っておきます。訳あって、本名を明かすことが、で、できないのです」

と男がうつむきがちに喋る。

私は笑ってしまった。

「この村で本名を名乗る者などおらんよ。気にせんでいい」

しかしそんな私の気さくさも、彼には通用しなかったようだ。小刻みな全身の震えは止まらない。こりゃ、相当の重症だな、と私は独り言つ。もっとも、そうでなければわざわざ私のところになぞこないだろうが。

「まぁ、何があったのかは知らんが、安心しなさい。ここは安全だ。追っ手が来る心配はない。ジョニィ船長は手抜かりのない男だ。ここに辿り着いたということは、君はもう大丈夫ということなのだ」

男はカクカクとうなずいた。

「え、ええ。そう思います。実際、よくここまでこられたものだと、じ、自分でも思いますよ。しし、しかし、私の不安は収まりません、わた、私は殺されすぎたのです。先週だけでも二度ほど死んでおります」

先ほど聞きましたよ、と私。

「しかしまたどういったわけで? 偶然ですか。それともタチの悪い奴に狙われているとか」

後者です、と消え入るような声。

「こ、ここ、こんな地味で大人しそうな、何の変哲もない男がどうしてそこまで恨まれるのかと、お、お思いでしょうね。で、ですが、個人的な遺恨ではないのです。私の仕事が、原因なのです」

ラバーコーティングのされた床の一点を、思い詰めたように見つめている。

「私はとある地方都市で、その、マ、マフィアの幹部、あ、幹部と言っても実際には単なる会計係なのですが、そう、それをやっているんです」

「つまり、非戦闘員?」

勢いよく顔を上げた。

「そうです! 戦闘用のスキルは何も持っておりません。帳簿の管理だけが唯一の取り柄でして」

よく分からない話だ。

「ですが、なぜ事務員をそこまで」

マフィアの幹部と言ってもピンキリだな、と密かに私。まぁどうせ聞いたこともないような小さな町の零細組織なのだろうが。それにしても、こんな大した人望もなさそうな事務の人間が組織を切り盛りしなくてはならないとは、裏社会の人材不足もいよいよ深刻だ。

アイザックは再びうつむいた。

「うちの組織は少し変わっておりまして、ボスが極度のハッキング恐怖症なんです。何でも、まだ地球の軍人だった頃、ティターンズに随分とひどい目に遭わされたとかで、今でもAIの類を一切信用しないんです。電脳もメッシュには接続せず、スタンドアロンでしか動かしません。それすら必要最小限にとどめ、人手によるアナログでの処理が業務のメインになっておりまして」

「なんとまぁ。このご時世に人海戦術ですか」

「その代わりに事務要員には選りすぐりの人材を登用しております。私も、こ、こう見えても会計としての適性は高いのですよ!」

「ほう」

私は目を細める。だんだん話が分かってきた。

「つまりこういうことですな。あなた方の組織は事務方がアキレス腱で、商売敵もそのことをよく知っている、と」

「そういうことになります」

両手で頭を抱える。叫んだ。

「もう何を見てもフラッシュバックが起こるんです! 元々、最初の一歩から間違えていたのですよ!」

しばらく黙り込んでいたが、やがて上半身を起こした。

「私たちはとあるファミリーの下部組織なのです。あの街では新規参入のよそ者でしてね。自分たちの仕事をするためには、まずは土着のマフィアどもを駆逐する必要がありました。ところがこの敵どもがひどく戦闘能力の高い組織だということが事前の調査で分かっておりまして、正面切って戦いたくはなかったのです。そこで親組織から戦闘用の義体を多数借りまして」

「威嚇で相手を屈服させる、という作戦だったわけですか」

「そうです。しかし本部から借りられたのは義体だけで、中身は空っぽでした。つまり、魂(エゴ)がまるで足りなかった。ボスはAIを信用しておりませんし、どのみち通常のAIでは高度に訓練された戦闘員の相手は務まりません。そこで組員たちの分岐体(フォーク)を作り、それを入れていったのです。ですが、コピーしている時間がなくて、それにそもそも戦闘用の人員の数も足りなくてですね」

言いよどんでいる。

私は眉をひそめた。

「まさかあなたの分岐体も?」

「そのまさかなのです! 単なる張りぼてだから、突っ立ってればいいだけだからと言われて……。ところがどういうわけか、こっちの義体の中身の多くが非戦闘員であるということが先方にバレてしまったらしく」

アイザックはうつむき、組み合わせた左右の手の指をせわしなく入れ替え、内股にした足を神経質そうにもじもじもじもじとさせている。なるほど、と私は納得した。確かにこれではバレるだろう。

通常の義手や義足であっても、感覚が馴染むのには一定の時間がかかるものだ。ましてや肉体の全部を入れ替える全身義体ならばなおさらのこと。義体の変更に慣れていない者などは、場合によってはしばらくのリハビリを要することだってあるくらいだ。義体によってはその持ち主が慣れるまでの間、内蔵のAIにさも自然に振る舞っているかのようにボディを操らせることもできるが、それとて多分にロボットっぽくはなるし、できるのはせいぜいが日常動作くらいなもの。

ほんの一瞬の差が冷徹に生死を分かつ戦場では、ごくわずかな勘の狂いですら命取りになる。義体に馴染めていない者では、お話にすらならない。鍋道具一式を背負っている鴨のようなものだ。恰好の的以外の何ものでもないだろう。

ましてや非戦闘員の、しかも分岐体では。敵にとっては赤子の手をひねるよりも楽な戦いだったはずだ。

分岐体というのは、平たく言ってしまうと、コピーされたエゴデータのことだ。つまり自分の魂(エゴ)を複数に複製して使用し、後で再統合するのである。違法行為なわけではないのだが、これには様々な難しい問題が潜んでおり、実際、よくトラブルにもなる。それと、コピーの仕方によっては劣化してしまうこともある。よほどの突然変異でもない限り、コピーがオリジナルの性能を超えることはない。

彼の言う戦場でどんな地獄絵が繰り広げられたのかと思うと、私は目まいがした。それは実際には戦いと呼べるようなものではなかっただろう。一方的な虐殺だ。

「こちらはほとんど壊滅と言ってもいいような有様でした。私も、私のコピーたちも、全員殺されました。その後、親組織からのてこ入れで何とか勢力を巻き返し、街の実権を握ることには成功しましたが、敵どももまだまだ諦めてはおらず、今でも果敢にゲリラ戦をしかけてくるのです」

「泥沼ですな」

ああッ! と突然、男が叫んだ。頭を掻きむしり、かがみ込んでいる。

「今考えると、バックアップから復活する時、殺された私の分岐体たちのデータなど統合するべきではなかったのです!」

「何ですって! まさか、やったんですか!」

思わず私も目を見開いてしまう。

顔を上げたアイザックは、どこか狂気じみた薄ら笑いを浮かべていた。

「私は、自分で言うのも何ですが、とてもがめつい性格をしておりまして、自分から出たものは一切失いたくないのです。たとえむごたらしく殺されて終わる人生であったとしても、それを無駄にはしたくなかった」

「なんて馬鹿なことを……そりゃフラッシュバックも起こるでしょう。当然ですな」

こめかみがズキズキと痛んだ。

分岐体は、分かれている間はとてもよく似た他人のようなものだが、再統合してしまえば、自分自身になる。コピーたちのした体験であっても、統一したが最後、それは紛れもない自分自身の経験になってしまうのだ。

よって、あまりにオリジナルからかけ離れてしまった分岐体や、悲惨な目に遭った分岐体は、再統合はせず、そのまま廃棄してしまうのが一般的だ。そうしないと統合後の人格が分裂してしまったり、ひどい悪夢にうなされることになる。ましてや殺されたのならなおさらのこと。たとえ大脳皮質記憶装置(スタック)から記憶を復活させられるのだとしても、普通は再統合なんかしない。

だがこの男は、それをやってしまった。

へらへらと、力なく微笑んでいる。

「こんな性格だからこそ、組織の帳簿をあずかることができるんでしょうね。それに実際、私の分岐体たちの残したデータは、敵の戦闘パターンを分析するのに随分と役に立ったのですよ。おかげで反攻作戦では辛くも勝利することができました」

両目にいっぱいの涙をためている。

「しかし……その代償として私の記憶は自分が殺されるシーンで一杯になってしまった! 想像できますか? 何回も何回も自分自身が殺されるのですよ? その一つ一つを鮮明に覚えているのです! どうやっても忘れることなんてできやしません。全部、分岐体どもが実際に体験した、本当にあったことなのですからね。今ではもう、誰を見ても、何をしていても、自分の最期の場面が強烈なビジョンとなって記憶の底から浮かび上がってくる始末! 夜も眠れません。気が狂いそうです!」

ふむ、と私。顔をしかめる。

「そこでここへ」

「……はい。どうにかしてこの忌まわしいデータを取り除いてしまいたいのです」

やれやれ、と肩をすくめる。

「簡単に言ってくれるが、人間の脳というのはコンピュータとは違いましてね。データを消去することは原理上できんのですよ。できるのは、その情報へのアクセスルートをブロックすることだけ。しかしそれとてブロックの仕方を間違えると、必要なことまで忘れてしまう。大変に難しく、デリケートな処置でして」

アイザックは激しくかぶりを振っていた。

「何でも構いません! 心を安らぐことさえできるのであれば。ドクター・フレック、太陽系でも屈指のメモリ・デザイナであるあなたの腕を見込めばこそ、火星の裏側からこうしてはるばるここまでやってきたのです。よろしくお願いいたします」

他人の記憶に手を加え、それを変更する。もっと正直に言ってしまえば、あからさまに本人の都合の良いように改竄してしまう。もちろんこれは明白な違法行為だ。そしてそれこそが、こんな暗黒街で私がモグリの医者をやっている理由だった。

記憶はかけがえのない宝になることもあるが、時には忌まわしい呪いになることもある。特に自分のエゴをデータ化しているトランス・ヒューマンの場合、事情は深刻だ。

何しろほとんどの者が不老不死を獲得しているようなものなので、何度死んでもバックアップ・データから復活することになる。その時に記憶が途切れたり、思い出せなくなったり、逆に思い出したくもない記憶ばかりが無駄に強調されてしまったり、あるいは覚えのない情報が混じったりと、様々な問題が起きることがある。

ごく軽微なものならばカウンセリングや薬でどうにかすることもできるが、重度のものとなるとそうはいかない。中には正規の治療手段では手も足も出ないものもある。そんな時、私のような裏社会の医師に出番が巡ってくる。

過酷な現実によって完膚なきまでに打ちのめされてしまった人間にとっては、嘘こそが福音になる場合もある。

確かに非合法な処置だが、私はこれも人助けと信じ、誇りを持って治療に当たっている。少なくともドラッグやアルコールで廃人になってしまうよりは、本人にとってもマシなはずだ。

もちろん、こちらも商売なので、頂くものは頂くが。

今回の場合は、まずはこの男の頭の中から分岐体の記憶の部分のみを切り離し、アクセスできないようにしなくてはならない。オリジナル体も度々殺害されているわけだから、当然その死の記憶のショックも和らげる必要があるが、それは分岐体の記憶を切り離した後での話。まずは厄介なコピーどもの方をどうにかしなくてはならないだろう。

対象となる記憶の質や量にもよるが、これはほとんどの場合、とても難しい厄介な作業になる。記憶というのは複雑に絡み合うものなので十把一絡げに、快刀乱麻を断つ、というわけにはいかないのだ。どれがオリジナル体の記憶で、どれが分岐体の記憶なのか、慎重に見極め、選り分けなくてはならない。分岐体のからむ症状への対処は、本当に脳神経科医泣かせなのだ。まぁ、その分、こちらとしては腕の見せ所でもあるわけだが。

さて、と指を鳴らす。

「まぁ、とにかく、まずは拝見させてもらおうか、君の記憶の状態を。マチルダ、簡易検査の準備を」

〈スキャンのレベルを指定してください〉

「深度は二だ、まずは概略を見ておきたい」

〈了解しました。診察台の初期化、完了。被験者の方はマーカーの位置に仰向けになって寝てください〉

「ひ、被験者?」

男が不安そうに私を見つめる。これから人体実験をされるのではないかと言わんばかりの表情だ。まぁ確かに愛想の良いようチューニングされたAIなら「患者様」と呼んでいるところではある。が、私はあまりその辺りのことには頓着がない。

営業スマイルで誤魔化す。

「すまんね、ぶっきらぼうなAIで。なぁに、大丈夫、何も問題はない。このクリニックのシステム環境ならついさっき、優秀なインフォモーフが念入りにチェックをしていってくれたばかりだ。クリーンなもんだよ。ささ、早く早く」

(つづく)

Ecllipse Phase は、Posthuman Studios LLC の登録商標です。

本作品はクリエイティブ・コモンズ

『表示 – 非営利 – 継承 3.0 Unported』

ライセンスのもとに作成されています。

ライセンスの詳細については、以下をご覧下さい。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

片理誠既刊

『ガリレイドンナ

月光の女神たち』