(PDFバージョン:yominofuti02_hennrimakoto)

三百と数十時間の宇宙航行はつつがなく終了した。何らかの異常があればすぐに対応できるよう半覚醒モードで過ごしたのだが、拍子抜けだ。もっともこの辺りは真っ当な船なら必ず避けてとおる宙域。つまりは、そのまっとうな船を食い物にする海賊どもも普通ならいない、っていうことになる。今回の依頼主はおおかたドジでも踏んだのだろう。大戦の亡霊がうろついているかもしれないこんな危険領域にくるのは普通だったら冒険家か、お宝狙いの墓泥棒だけと相場は決まっている。

船は逆噴射によって既にかなりの減速をしていた。ここから先は慎重に行かなくてはならない。

俺は広域レーダーに目を凝らす。今はまだクリーンだが、はてさて、この先どうなることやら。

「アクティブ・レーザー・スキャンを実行。三十秒置きだ」

「敵から丸見えになっちゃうよ、いいの? 松明持って近づいてゆくようなものじゃない」

しかたない、と俺。

「進行方向上下左右四五度の範囲だけでいい。リラも各センサーからの反応に注意していてくれ。漂う破片の中にはステルス性の塗料が塗られているものもあるからな、レーダーだけでは感知できないことがある。俺はまだこんな宇宙墓場でスクラップの仲間入りをするつもりはないぜ」

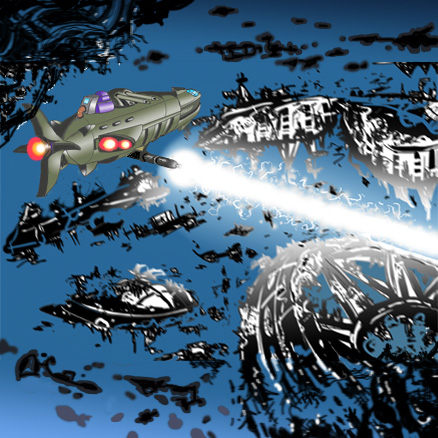

愛船は三十秒置きに強力なレーザー光で前方にパッシングを浴びせる。その反射光を拾って障害物の有無などを調べるわけだ。可視光線ではないが、もちろんレーザー波を計測するセンサーになら丸見えだ。眩しいくらいだろう。

「海賊が待ち伏せしてるかもしれないのに」

「その場合はしかたない。どっちみちウルフにステルス機能なんてないし、こんな冷え切った海域ではこちらは隠れようがないさ。赤外線センサーくらいは連中にだってあるだろうからな」

このラグタイム・ウルフ号は元は軍用艇だ。惑星連合宇宙軍からかっぱらったのを民間船に偽装して使っている。盗んだ時点でかなりの老朽船だったので、軍からの払い下げ品ということで周囲の目を誤魔化すのは簡単だった。実際、この型の宇宙艇は民間企業に多く払い下げられてもいる。汎用性の高い設計なので改造がしやすいのと、船体がとにかく頑丈で多少の無茶にはびくともしない点が俺は気に入っているが、燃費が悪く、世間での評判はいまいちらしい。そして軍用艇とは言っても物資輸送のための船なので、ステルス機能などの高価な装備は元々ついていない。

宇宙海賊か、と俺。

「俺としては連中がとっくに仕事を終らせてさっさと母港にでも引き上げてくれていることを祈りたいね」

報酬をもらえないじゃない、と立体映像のリラが唇を尖らせる。

「今回のターゲットは機械人なんだ。どこかに隠れて一人でも生き残ってくれていれば、救出したことにはなるだろ。サルベージ会社だって規定の金額を払わないわけにはいかないさ。暗黒街を敵に回したくはないだろうからな。お互い、暗がりに生きる者同士だ。その辺りはツーカーさ」

そう。生身の人間なら宇宙服一つで三百時間以上もこんなところにはいられない。だが機械人ならこの環境もさほど過酷ではない。船は破壊され奪われていても、乗員が生存している可能性はある。もっとも、確率は低いだろうが。だがとにかく死体だけでも回収しないと最悪、ただ働きということになってしまう。冗談じゃない。ここまでの水素代だって馬鹿にならないのだ。手ぶらで帰るわけにはいかない。

俺はセンサー類を油断なく見渡す。細かな反応が徐々に画面を埋めつつあった。

俺は操縦桿を握りしめて船を操る。相対速度を落としてあるので小さな破片程度ならぶつかっても支障はないが、それでもできるだけ衝突は避けたい。榴弾などの爆発物である可能性もあるのだ。ぶつかりどころが悪ければ航行不能になってしまう。

右へ左へ、ちょっとしたアクロバット飛行のようになる。こうなると自動操縦ではとても無理。パイロットの勘とセンス、技量が試される。その難しさは、これまでに数々の死線を潜り抜けてきたこの俺でも何度か肝を冷やす(と言っても機械の体なのだが)場面があったほどだった。なるほど。こりゃ、名うての船乗りたちでも近寄りたがらないわけだ。

サルガッソーを漂う破片どもは実際にはじっとしてはおらず、全体としては大きな渦をゆっくりと巻いているようだ。ただしそれはマクロな視点で見た場合であって、ミクロでの動きはまさにカオスそのもの。互いにぶつかり合っては軌道をしょっちゅう変える。何千何万何億という玉が行き交う三次元ビリヤードの中に迷い込んでしまった気分だ。しかも破片は集合や分裂まで繰り返す。大きな破片の陰に小さな破片が隠れていることもある。こいつは気が抜けない。

ウルフは絶えず激しく姿勢制御用バーニアを吹かし続けた。時には加速し、時にはきりもみになりながら減速する。リラはキャーキャー言って喜んでいたが、俺はそれどころじゃない。巨人の手によってシェイクされている気分だ。この義体の限界反応速度ギリギリで船を操る。

「な、何か通信はないか? きゅ、うわ! く、くそ! きゅ、救難信号、とかよ、ええい、く! ウルフは頑丈な代わりに重たいんだよ、この! 小回りが苦手なんだ! この海にはまったく向いていねぇ! だからやだったんだ! うわわ!」

救難信号はないんだけど、とリラ。

「実はデータリンク要請のコマンドが何度かきてる。ただ、電波がとても微弱で、この船のアンテナでは上手く拾えないの」

リンク要請?

思わず手が止まる。

何かが、ガン、と船体にぶつかった。

く、くそ! 俺は操縦桿をひねる。

「そ、それとは、絶対に、うわッ! り、リンクするな! 罠、罠だ! サイレンの魔女の、こなくそ! サイレンの魔女の呼び声だ! ちぃぃぃ! 絶対に駄目だぞ!」

だよねぇ、とリラ。なんて呑気な娘だ。

なんてこったい、と俺。

「まだL5のほんの入り口付近だってのに、こんなに! くそ! こんなにデブリが多いとは! どんな戦争をしやがったんだ、ティターンズどもはよ!」

ウルフの装備ではこれ以上先に進むのは難しかった。スペースデブリ対策の高出力レーザーかビームを積んだ探検船でないと船体が穴だらけになってしまう。ウルフにも武装がないわけではないが、それはあんな小さな欠片を撃つようにはできていない。それにあの砲はチャージに時間がかかるのだ。

本来であればすぐにも引き返したいところだった。が、何しろ経済的に逼迫している身の上としては、ここで尻尾を巻いて逃げるわけにもいかない。とにかく最低でも死体を回収していかないと、仕事をしたことにならないのだ。

進むも地獄、退くも地獄。ただ一人、リラだけが瞳を輝かせながらニコニコしている。何なんだこの女は、まったく!

その後、スペースデブリと格闘すること数十分、それらは不意に途切れた。ウルフは細かな欠片の漂う雲を抜け、広大な空間に出る。

うわぁ、とリラが船外カメラからの映像に思わず声を漏らす。俺も絶句した。

そこには巨大な船の残骸が、見える範囲だけでも、何十隻も漂っていた。真っ暗な宇宙の闇に浮かぶそれらのシルエットは、太陽の強烈な照り返しを受けて、光と影のコントラストをくっきりと浮かび上がらせている。まさに、宇宙空間を漂う巨大な柱の群れ、といった雰囲気だ。あるいは巨人たちの墓標か。日の光を受けて銀色に輝くスペースデブリの雲に取囲まれたそこは、ある種の宗教的な場所、巨石文明の祭壇か何かのようにすら思えた。一番小さな船でも全長数百メートルはありそうだ。二〇メートル程度の大きさしかないウルフは、その前ではまるで手漕ぎボートのよう。その圧倒的な質量は見ているだけで吸い寄せられてしまいそうなくらいだった。

「凄いな、ここは」と俺。「これらが全部、戦闘艦だったのか。見ていると距離感がおかしくなってくる。ノミになった気分だ」

「こんな大きなものが、どこにも落下することなく漂っているなんて……素敵。あの船同士がぶつかったらどんな音がするんだろう」

また始まった。

あのな、と俺は肩をすくめる。

「真空では音は伝わらないんだよ」

分かってるわよそんなこと、と苛立たしげにリラ。

「でも神様には聞こえると思うの。ここは、そう、神様のためのコンサート・ホールのような場所なんじゃないかな。その荘厳な音色はこの宇宙にあまねく響き渡るのよ」

うっとりとした目で目の前の光景を眺めている。やれやれ。

だがスカベンジャーどもが来たがるわけはよく分かった。

「ここは宝の山だな。あの船は全部、合金でできてんだ。一番小さいのでも、火星まで曳航していけたら、三百年は遊んで暮らせるぜ。外装は太陽風にさらされているからいくらかは劣化しているだろうが、中身はほとんど無事だろう。戦闘艦てぇのは材料も、電装品も、とにかく一級品が使われているんだ。大戦初期の頃の船ならなおさらだぜ」

もう、お金のことばっかり、と少女がむくれる。

「曳航していけたらなぁ」

リラは「ノミが象の死体を動かそうとするようなもんだわ」とにべもない。パイロット・シートの隣で両腕を組んで、冷ややかに見下ろしていた。立体映像である彼女は物理法則による影響を受けないので座る必要がないのだ。

それよりどうするの、と彼女。

「どうにか辿りついたはいいいけど、あれらを全部調べていたら何世紀もかかっちゃうわよ? だいたい、あれらの船だって全体のほんの一部なんでしょ。ましてや」

「あそこにいるとも限らない、というわけだ」

そう。スペースデブリ雲の方にもしいたら、そこから見つけだすなんて不可能だ。

「しかたない。通信で呼びかけるしかないな」

「松明を持って参上した上に、今度はあらん限りの大声でもってそこら中に呼ばわる、ってわけね」

「しょうがないだろ。リスクは承知の上だ。だがその前に準備をしておかなきゃな」

俺はコンソールを操作。火器管制システムを立ち上げる。ウルフは老朽化が激しく、電気系統のあちこちでノイズが発生するようになっている。案の定、システムは何度かエラーを繰り返したが、二度ほどリセットをかけたら観念したのか、どうにか無事に立ち上がった。自己診断プログラムが起動され、ジェネレータの作動項目の幾つかにイエロー・ランプが灯ったが、これはまぁ、いつものことだ。システムのチャージが完了したのを確認して、俺は顔を上げた。

「さて、ではぼちぼちと行きますか。レスがありゃいいんだがなぁ」

全周波数帯で応答を呼びかけながら、ラグタイム・ウルフ号はゆっくりと無人船団の中へ進んでいった。

応答は、ない。

そもそもなんで救難信号がないんだろ、とリラ。

「完膚無きまでに宇宙船を破壊された、とかかな」と俺。

「でも普通、そこまでする? 宇宙海賊って、大抵は貧乏なんでしょ?」

確かにそうだ。ビームにしろミサイルにしろ、タダではないわけで、奴らは通常、そんな無駄な費用はかけない。奪うだけ奪ったらさっさとトンズラ、というのが海賊のやり方だ。

「たまたま通信機に被弾しちまったのか、それとも船を離れているところを襲われたのか……だがそれよりも分からねぇのは、海賊の方だぜ」

巨大な戦艦と戦艦の間をゆっくりと通り抜ける。左右の戦闘艦はどれも激しく損傷している。片方は巨大な穴が幾つも空いており、向こう側が透けて見えた。反対側の方は後ろ半分が千切れてなくなってしまっている。どれほどの激戦が繰り広げられたかが分かろうというものだ。

俺はいつでも緊急機動できるよう、全センサーに神経を尖らせる。今のところは何の反応もない。動き回る影もなく、熱源もゼロ。この宙域は冷え切っている。

分からないって、とリラ。

「あのスペースデブリの数はお前だって見ただろう。もし俺が宇宙海賊だったとして、サルベージ会社の船を襲う時、こんなところにのこのこと入ったりは絶対にしない。ステルス・モードで隠れて、帰り道を襲撃すればいいんだからな。連中だってL5の噂は知っているはずだ」

ウルフは戦艦の間を抜け、とてつもなく巨大な平面の上に出た。大型宇宙空母の離発着用甲板だ。太陽の日差しを受けてまばゆく輝く白い壁面に、ウルフの小さな影が黒抜きになって浮かび上がる。

「サルベージ屋どもが来る理由は分かる。奴らにとっちゃ、確かにここは宝の山だ。だが何だって海賊がこんなところにやってくるんだ? 奴らにゃどうすることもできねぇだろうに、この辺りの船はよ。まったく解せねぇぜ」

う~ん、とリラも眉間に皺を寄せている。

「確かに……てっきり救難信号を発している宇宙船の残骸を調べて終りの簡単な仕事なのかなって、思っちゃってたけど……よく考えてみると色々とおかしいよね」

「こりゃ、何か裏があるかもしれねぇな」

巨大な航空母艦の向こう側に出る。互いの重力で引かれ合ったのか、その先にも様々な大型艦が集合していた。数百メートルクラスの戦闘艦が何百隻も肩を寄せ合っては、団子のような塊になってただじっと佇んでいる。それらはほとんどくっついているようにすら見えた。まるで見えない宇宙港に停泊しているみたいだ。

遠くを見渡せば、そんな球状集団が他に幾つもある。できかけの星のようにも見える。

ここでは俺たちは蟻のようなちっぽけな存在だった。頼りなく宙をさまよう埃にすぎない。海底遺跡に降り注ぐマリン・スノーの一粒、といったところか。

そこここにわだかまる闇が俺を不安にさせる。ちくしょう。誰でもいいから返事をしてくれ。機械人なら俺たちの呼びかけは聞こえているはずだ。レーザーでも、電波でも、手段は何でも構わない。俺たちは助けにきたんだ。頼むぜ。手ぶらで帰りたくは──

その時、受動レーダーシステムが「ピ」という警告を発した。

次の瞬間にはラグタイム・ウルフは戦闘機動。バーニアを全開にしてひらりと側方一回転すると、ほぼ反射的とも言える速さで反撃。大出力陽電子砲が作動。

「わ! な、何?」と船が一回転を終えてからリラ。

もう終った、と俺。相棒に応えながらも荒っぽい操縦で愛船を素早く戦闘艦の陰に隠す。もちろん不規則蛇行をさせつつ、だ。

操縦桿を握りしめたまま、油断なくあらゆるセンサーの数値に目を光らせる。今のところ他に動くものの気配は、ない。

「な、なな、何が起きたの?」まだ両目をひんむいている。

やれやれ、と俺はため息。

「今時そんなのんびりしてたら、町から一歩出ただけで蜂の巣になっちまうぞ。まったく、このトロさで冒険者になろうってんだから、命知らずを通り越してるぜ」

「ちょ、ちょっと、教えてくれてもいいでしょ! こっちは女なのよ!」

攻撃だよ、と俺。

「ロック・オンされた。そして高出力のエネルギー波を観測した。たぶん重粒子砲だろう。あのままのんびり飛んでたら、俺たちは今頃、分解されて分子になってる」

少女の顔が青ざめる。両拳を口に当てた。

「た、大変じゃない! はは、は、反撃を!」

「落ち着け。もう終ってるよ。敵船は沈黙。一切活動していない。どうやらメイン・コンピュータを破壊できたらしい。こっちの砲は破壊力では劣るが、貫通力ではピカイチだからな。火星軍の戦闘機からかっぱらってきたんだ。苦労して換装アンド偽装した甲斐があったぜ。もっとも、一発撃つごとに大金が消えるが……何しろ電力食いで」

俺は頭を掻く。

一方、リラの方は呆然と宇宙の彼方を見つめていた。

「そんな……瞬きする暇もなかった、全自動反撃?」

まさか、と俺は笑う。

「コンピュータ任せなんかにしてたら百発撃ったって当たるもんか。敵も欺瞞手段の三つや四つは持ってるんだ。だいたい、電脳なんてトロすぎてミサイル一発かわせやしねぇよ。素早いタイプのコンピュータは単純すぎて、それこそネギと鍋まで背負った鴨でしかねぇしな。死にたくなかったら勘を徹底的に研ぎ澄ませ、神経を極限まで張りつめるしかないってことだ」

俺は肩をすくめる。

「ま、実際の戦闘なんて、あんなもんだ。〇.〇〇一秒以下で全ては決する。瞬きなんかしてたら百回は死ぬぜ。こういった障害物の多いところでの接近戦なら特にな。さて、砲のチャージが完了した。では近づくとするか」

俺は船を攻撃のあった方向に向ける。

しかし、随分と歯ごたえのない敵だったな、と独りごつ。

「向こうは戦闘機動すらしなかった。海賊にしちゃ弱すぎる。だが──」

傍らの少女の映像に話しかける。

「とにかく警告もなしにいきなりの発砲だ、いよいよ冒険らしくなってきたかな?」

彼女の表情は硬い。

「攻撃は、どこから?」

あそこだ、と指さす。

「ほら、一隻だけ群れから少し離れて漂っている、あのくの字に折れ曲がった戦闘艦の陰から撃ってきやがった。レーダーの反応を見る限りでは敵はさほど大きくはない。五〇メートルクラスの小型船だな。宇宙海賊にしてはやけに小さいが、ま、やっとリアクションがあったってわけだ。あそこに行って調べれば何か分かるだろうよ」

船長、とリラ。表情と同様に硬い口調だ。

「データリンクの要請コマンドが、徐々に強くなってきてる」

「何だと!」

俺は振り返る。

「馬鹿な! 敵船は沈黙している。熱量も今はゼロだ。一切活動はしていないんだぜ」

「たぶん、その小型船ではなく、あの折れ曲がった戦闘艦から発せられているんだと思う。出力は弱いんだけど、とにかく奇妙なノイズが混じるの。恐らく、あの船全体をアンテナにしているんじゃないかしら」

馬鹿な。俺は近づきつつある巨大な船に目を見張る。全長は三〇〇メートルほどだろうか。標準的な旧地球系の重巡洋艦だ。

「……あの宇宙巡洋艦のどこかに?」と俺。

そう、と彼女が肯いた。

「あの船のどこかに、サイレンの魔女がいる」

俺はまず、小型船の方を先に調べることにした。こちらも色々と気になる存在だ。

だが近づいてみて違和感の正体はすぐに分かった。どうりで海賊船らしくなかったわけだ。それは海賊船ではなかったのである。

漆黒の宇宙を背景に漂うそれは、ラグタイム・ウルフ号のライトを受けてぼんやりと白く輝いていた。船体に書かれた船名と識別ナンバーが読める。俺たちが救出するはずだったスカベンジャーどもの持ち船だった。

パイロット・シートの上、メイン・モニタの前で俺は腕組みをする。

面白くなってきやがった。

どういうことなの、とリラ。

「なんで私たち、救出相手から攻撃されたの? 海賊と間違われた、とか?」

俺はかぶりを振る。

「いいや、違うな。そもそもこの船があるんなら救難信号自体、発する必要がないだろ。……口利き屋から聞いていた船名とは違うが、確かに同じ会社の所有物だ。なんか臭うぜ。嫌な予感がする」

「どうしよう? この船を曳航して帰ったら、報酬もらえるかな?」

「船だけでは厳しいだろうな」と俺。「依頼はあくまでも救出だ。最低でも死体の一つくらいはないと」

俺はシートから立ち上がる。

「やれやれ、行くしかないか。死体、それも自分が殺っちまったかもしれないそれを探すのは、いくら正当防衛だったとはいえ、あまり気は進まねぇが」

背後からリラの一〇〇%他人事な「頑張って」のかけ声。

だが乗り込んではみたものの、結局、小型船の中には誰もいなかった。

「無人か」と俺は半開きの操縦室の扉の前でつぶやく。「だから手応えがなかったんだな。そこには“人間の勘”という重要な要素が入っていなかったってわけだ。こんなのに勝っても自慢にゃならなかったぜ。参ったな。リラに利いた風なことを言っちまった。なんて言い訳しよう?」

ウルフへ戻る宇宙遊泳の途中。頭上に浮かぶ圧倒的な質量、巨大な重巡洋艦を見上げる。小惑星みたいなでかさだ。真ん中辺りから歪に折れ曲がっているので、なおさらその感が強い。よほど強烈な力が加わったのだろう。大型核ミサイルの直撃でも受けたのだろうか。

全ての答はあの中にある。そんな奇妙な実感が俺の内側から湧き上がってくる。根拠はない。だが偶然ではないだろう、あの艦にサイレンの魔女がいるのなら。今の無人船もきっとその歌声に惑わされたに違いないのだ。

巡洋艦はごくゆっくりとだが、回転しているらしい。日の光に照らされて、開け放たれたままの巨大なハッチが見えた。

Ecllipse Phase は、Posthuman Studios LLC の登録商標です。

本作品はクリエイティブ・コモンズ

『表示 – 非営利 – 継承 3.0 Unported』

ライセンスのもとに作成されています。

ライセンスの詳細については、以下をご覧下さい。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

片理誠既刊

『Type:STEELY タイプ・スティーリィ (上)』

『Type:STEELY タイプ・スティーリィ (下)』