IV ローマとの攻防

1 海に投げられた碇

2 シチリアの戦い

●謎の民、エトルスキ

●ギリシア人との戦い

●カルタゴの反攻

●商人国家の転機

3 ポエニ戦役

●争いの発端

●新兵器「カラス」

●戦場、北アフリカヘ移る

●アフリカの国、カルタゴ

●備兵そむく

●地獄絵

2、シチリアの戦い

謎の民、エトルスキ

イタリア半島の先住民とされているエトルスキ (現在ではエトルリアといった方が通りがいいが、私はギリシア人が名付けていた名で、この謎の民を呼ぶことにする) が、どこから来たかは、必ずしも明らかにはされていない。

ところで、この民族についてゲルハルト・ヘルムが紹介している、ブルガリアのインド=ゲルマン語学者ゲオルギエフの説ぐらい示唆に富む仮説はないだろう。この説が正しいとすれば、ローマの詩人ウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』の主人公でもあるアエネアスがトロイアの落城後、北アフリカに逃れたという説話は詩人のフィクションとばかりはいえなくなる。いわゆる、カルタゴの女王ディドオとローマの英雄との恋物語が史実として浮び上がってくることになるかもしれない。

ゲオルギエフの説によると、トロイア人のギリシア名はトロエスであったが、このトロエスは、ヒッタイトの記録に残っているトゥルシュと同根であるという。

「すなわち、ホメロスがトロエスといったのは、トロイア人を正しい名で呼んだのである。なぜなら、彼ら自身はトロス (もしくはトルス) と称したのであって、その前のエはイタリアに行ったのちにつけられたからである。それはちょうど、ラテン語のスタトゥスが、スペイン語のエスタドになったと同じ過程である、と。

昔からの謎がついに解けたのだろうか? そうらしく思われる。」

上はゲルハルト・ヘルムの『フェニキア人』(関楠生訳、河出書房新社) からの引用であるが、私もヘルムにならってどうも「ほんとうらしい」といわざるを得ない。なぜなら、トロイアからの逃亡者であるアエネアスとディドオとの出会いを、この説はうまく説明してくれるし、エトルスキとカルタゴとの早くからあった同盟関係をすっきりと説明してくれるからである。つまり、小アジアに住んでいたエトルスキ人の祖先とその南に住んでいたフェニキア人という非ギリシアの両民族は、もともと兄弟のような関係にあったことを説明してくれるし、アリストテレスの両国の同盟にふれた次の記述に真実味を添えるからである。

「というのは、もしそうだとしたら、チュレニア人もカルタゴ人も、また相互のために条約を結んでいる凡ての者も、いわば一つの国の国民であることになろうからだ。実際、彼らには輸出入品に関する通商条約や不正をなさないことについての契約や軍事同盟に関する文書が存在するのである。」(アリストテレス『政治学』第3巻、9章)

チュレニア人とあるのはシチリアの北に広がるチレニア海★の島々に住む人という意でエトルスキ人を指しているのであろう。このことからも、この両民族が仲良く海上活動に従事していたことを示唆しているが、このことは、ローマが台頭するまえの、すなわち英雄アエネアスがトロイアの敗戦から逃れてローマに落ちつくまえにカルタゴに立寄ったころの国際情勢をよく説明してくれるように思われる。トロイア自体がヒッタイトの末裔であるので、ブルガリアの言語学者の説が正しいとすれば、エトルスキ人とローマ建国の英雄は同族ということになり、ディドオの率いた部族も、その兄弟分ということになる。

この両族のあいだに割込んでくるのが、ギリシア人である。このギリシア人と植民者とカルタゴ人とはシチリア島の各地で勢力範囲をめぐって、その後数百年にわたって争うことになった。

[★チレニア海 ( Mer Tyrrhénienne) という名称そのものも、「ティール人の海」という意であるから、このことからもエトルスキ人とフェニキア人との共棲の関係がうかがわれる]

ギリシア人との戦い

ギリシア人もフェニキア人と同じように、狭い国土のなかで、大した資源もないながらも発展して来ていた。経済力が大きくなるにつれて、これもフェニキア人と同様に海外ヘエネルギーの捌け口を求めた。

紀元前600年ごろ、ギリシア人の一派であったポカイア人は南フランスのマッシリア (マルセイユ) に進出して商業基地をつくった。そこでフェニキア人は、北海からの鉱物輸送ルートを脅かされると感じて、戦いをいどむが失敗してしまった。

そのころギリシア人は人口増加の受け入れ口をシチリアに求めて、この島の東部に移民しはじめていた。そこには商業の拠点しか持たなかったフェニキア人は守勢に立たされることになった。これは、フェニキア人に代って、分家のカルタゴ人の出番が来たことを意味するもので、歴史はここへ来て急展開をはじめることになる。

このときカルタゴは前814年の建国のときから約250年を経ていたのである。ティールもシドンも東方から来たナブカトノゾル王に包囲されていたから、西地中海まで手が廻らなくなっていたので、全責任は「新しい市」の住民に帰することになったというわけであった。そこでイタリアのエトルスキ人との同盟が必要となった。

前550年にギリシア人の西方進出を抑えるべく、マルキュス将軍が派遣され、同じく535年にはカルタゴとエトルスキの同盟軍はコルシカ島のアレリアで勝利を得る。

このようなギリシア人との競争関係は、カルタゴ人に軍備強化の必要を痛感させたのであろう。彼らが選んだ道は、カネで傭兵を雇い入れて軍事の方は任せてしまい、自分たちは商業に専心しようというものだった。いかにも商売人らしい合理的な選択である。それでも中核となる約2000人ばかりの少数の精鋭部隊はカルタゴの青年市民で編成することにしていた。

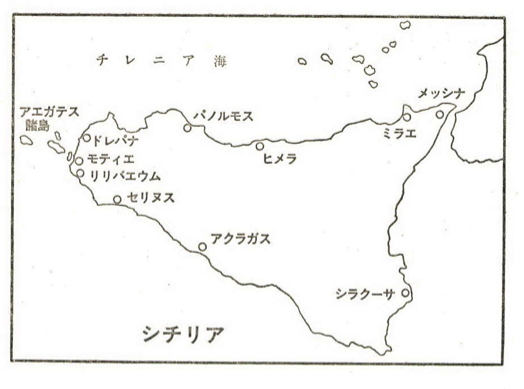

そのころシチリアにはシラクーサ、アクラガス、セリヌスなどのギリシア人の都市国家が急発展し、カルタゴ人はシチリアの西方の都市を確保していただけだった。

ギリシア人のシチリア都市国家には、いわゆる僣王[タイラント]と呼ばれる地方首長が勢力を張り合っていたが、それでも同国人として常に協力するというのではなく、時には内輪もめさえあった。

紀元前480年のヒメラの戦いは、カルタゴの敗戦に終った。シラクーサの僣王ゲロンが名門マゴ家のハミルカルを死に追いやった。ハミルカルは敗北が眼前に迫ってくると、「自ら火中に身を投じた。こうして彼は焼け、姿が見えなくなった」(ヘロドトス)。なぜ、自ら火に投じたかというと、カルタゴの掟によると、負けた将軍は故郷に帰れば裁判にかけられ、運が悪ければ磔刑に処せられるはずだったからである。ギリシアの歴史家が得意気に記しているところによると、このギリシアの勝利はサラミスの海戦と同日の出来ごとだったという。

これより先、同盟国のエトルスキは前510年にすでに力を弱め、新興のローマに支配権を譲ることになっていた。そこで、ここへ来てカルタゴは自力で、動揺する地中海世界の荒波ヘ乗り出さねばならなくなったという次第である。

カルタゴの反攻

ヒメラの敗戦の仇討ちをするのは、ハミルカルの孫にあたるマゴ家のハンニバルである。といっても、のちにイタリアに遠征してローマ軍に大打撃を与えるハンニバルとは別人である。カルタゴ人の名には、しばしば同一名が出てくるが、そこには、たとえばハンニバルとは「バール神に愛された者」という意であり、ハスドリュバルとは「バールの助手」という意である、というように固有名詞というよりも、普通名詞の感がある。

このハンニバルの属していた家門は、前五世紀の民主制の導入という改革によって排除されたマゴ家だったので、父のギスコと叔父のハンノは国外追放になって、シチリアに逃げセリヌスに住んでいた。ハンニバルの執念は家門の回復ということもあっただろうが、それにも増して彼の勇気をふるい立たせたのは祖父ハミルカルの仇討ちをすることだっただろう。それくらいギリシア人を憎んでいたのであろう。

それはともかく、ハンニバルはセリヌスに続いてヒメラも攻め落し復讐をとげた。が、まもなく伝染病にかかって若死をする。彼のあとを継いだ副司令官のヒミルコは、なおも戦勝をつづけて、ギリシア人の富み栄えた文化都市アクラガスを陥落させる。このとき得た捕虜が、のちにカルタゴの工芸技術を支えることになる人たちである。前409年のことである。

アクラガスから戦利品として持ち帰った美術工芸品は、カルタゴ人にヘレニズムの文化の優秀さを教えたのであろう。それ以後のカルタゴ人の生活に変革をもたらすことにもなった。

商人国家の転機

シチリアに散在する都市国家をめぐっての両軍の攻防はその後およそ100年間もつづくが、いずれの戦いも同一パターンの繰返しなので詳細にわたることはやめることにする。要するに西のモティエと東のシラクーサとを、どちらが占拠するかの繰返しだからである。結果的には、モティエはカルタゴの伝統的な勢力下にとどまり、シラクーサはギリシア人の支配下に留まることをやめなかったというのが結論であろう。そして最後には前306年にシラクーサの僣王アガトクレスが港の封鎖を破って脱出し、アフリカの本土へと攻撃をかけるという奇想天外な展開になるのだが、その話は別のところで述べることになるので、ここでは省略する。

ただ、この戦争の明け暮れのうちに、見落すことのできない二つの現象がある。その一つは商人の国であったカルタゴが、戦争をつづけるうちに帝国主義的な体質を持つ軍事国家へと変質して行ったのではないかという点である。商業上の利害しか頭になかったカルタゴ人が、領上の領有という誘惑に負けるようになって行ったのではないか、ということである。

そしてそのことが、ついにローマとの衝突をひき起し、ついには滅亡への道を辿る引き金にもなったのではないだろうか。

もう一つは、このギリシア人との対決を通してカルタゴ人が見せたとされる暗鬱で陰気なその横顔である。その典型的なエピソードが、ハンニバルという名のマゴ家出身の武将がヒメラの戦いで得た3000人の捕虜をことごとく処刑したという残酷な仕打ちである。これがカルタゴ人の評判をすごく落した。そしてそのような評判が伝えられて、カルタゴ人は必要以上に「陰惨な」民族というイメージを後世に残すことになったのであろう。

しかし、こういう事実をただ陰惨な性格に帰するだけでは、足りないだろう。古代人の宗教生活まで踏み込まねば正確は期しがたいのである。敵兵の生命といえども、カルタゴ人の最高神バール・ハモンの神意を慰めるために捧げられたのかもしれない。たとえば、シチリアでカルタゴ軍はしばしば伝染病の猛威に見舞われているが、その都度、神意を慰めるためと称して敵兵の生命が捧げられている。

今となっては真相のほどは分らなくなっている。が、カルタゴ人の残した墓のなかの遺物などから、今後この点に示唆を与える何かが出てくるかもしれない。

それはともかく、シチリアでギリシアと争っているあいだに、ローマが台頭して来て、その同じ舞台で次の戦いの幕が開かれるのである。

3、ポエニ戦役

争いの発端

ローマとカルタゴの角逐は前264年にはじまるが、それから前241年までの25年間は一進一退の戦いに明け暮れている。これが第一次ポエニ戦役と呼ばれる戦いである。

それはローマにとっては勢力拡大の第一歩となるものだった。地中海世界を「パクス・ロマーナ (Pax Romana)」(ローマの平和) で覆う世界征覇の第一歩だったのである。

だから戦いを挑んだのはローマの方だったことは間違いないだろう。戦争に到る経緯を簡単にみてみよう。

ギリシアの一地方の王ピュロスがイタリア半島の南に侵入したとき、ローマは苦戦ののち、ようやくにしてこれを撃退したが、これに自信を得たローマ共和国の鼻息は荒くなった。ローマはその勢いを駆ってシチリアにあるカルタゴの勢力を追っ払おうと決意したのである。

イタリア本土から至近の距離にあるシチリアにメッシナという港町がある。そこにイタリア南部のカンパニア地方から移動したマメルティニという傭兵隊の子孫から成る一団の者たちが、メッシナ海峡に陣どって海賊行為を働いていた。

この集団に悩まされたシチリアの南部にあるシラクーサの僣王ヒエロンが応援をローマとカルタゴの両方に乞うたのが、ローマとカルタゴの鉢合せの発端となった。

まえにも見たように、シチリア島の西側はカルタゴの勢力下にあり、東側はギリシア人の植民地ポリスの地盤だった。シラクーサをはじめ小都市国家が群立していたのである。シラクーサはその中でも、ギリシア文化の花咲いたところで、「アルキメデスの原理」で知られた物理学の創始者アルキメデスもここの住人であり、プラトンも一時ここに住んだことがある。

これより先、ローマとカルタゴの間には、前306年に結ばれた協定があって、ローマ人はメッシナ海峡を渡ることはできないが、イタリア内での行動は自由である、というものだった。これをみても、ローマはまだ限られた地域にだけしか権益がなく、カルタゴが優位に立っていたことが判るだろう。かねてローマは拡大の機会を狙っていたが、そこへ都合よくマメルティニの事件が発生してくれたというわけである。

もし、メッシナがカルタゴの手に落ちることになれば、ローマのギリシアヘの海路が脅やかされることを見てとったローマは、海峡を渡ってメッシナを占領した。ところが、同じくこのメッシナに攻め込んでいたカルタゴのハンノという名の隊長は、マメルティニの軍に押し返されて退却する破目になった。そこで不名誉な退却をしたというのでハンノは、カルタゴの市民議会の判決で死罪を言い渡され磔刑となった。

さて、この様子を見て、シラクーサの僣王ヒエロンは、どうもローマの方が強そうだと、ローマに味方することを決意し、ローマ軍への食糧の供給に応じることになった。

ローマの挑戦を前にしてカルタゴは急拠、傭兵を狩り集め、シチリアの南西の町アグラガス (アグリジェント) に兵をすすめる。前262年のことだった。ローマ軍との攻防は六ヵ月にもわたったが、ギリシア文化の影響著しいこの町の建造物の破壊されることを惧れたカルタゴは、その西方の、昔からカルタゴ人と仲良くしている住民の住む地方へ軍を退くことにした。これを見てローマ軍は、シチリア全体を手中にする好機到来とばかり一層軍事進出のテンポを早めることになった。

新兵器「カラス」

陸上で戦果を上げることは出来たものの、ローマ軍の弱点は海上の戦闘にあった。海軍力を増強して制海権を手中にしなければ、その後の優勢は保証されないだろう。そこで、ローマは、海岸に打ち上げられていたカルタゴの五段櫂船 (漕ぎ手が五段に並んで漕ぐという当時のもっとも速い船) をモデルにして船を造り、漕ぎ手の訓練もはじめた。だが船の操作に不慣れなローマ人を海の男に仕立てるのは容易ではなかった。

ところで、問題は海上での戦法である。当時のカルタゴの戦法はむかしからのフェニキアゆずりのもので、船の舳先[へさき]を相手にぶっつけて破壊するというものだった。そのために舳先には堅い角[つの]状の大きな槍がとりつけてあった。そこでロ―マ人は、この槍にぶつかるまえに相手を身動きできなくするための手段を発明した。それが「カラス」と呼ばれた新兵器である

長さ約10メートル、幅1メートル余りの手摺りつきの一種の梯子をつくり、その先端に鉛製の鳥のクチバシに似た鉤[かぎ]をとりつけることにした。カルタゴの船と接近したとき、相手の船首とぶつかるまえに、このずしりと重い鉤をひっかけて相手の船の自由を奪うという戦法である。

この新兵器をとりつけての最初の戦闘が行なわれたが、使用法に不慣れのため、そのときは失敗だった。しかし、その後、前261年のミラエ沖 (シチリアの北方) の海戦では見事な成功をおさめた。この時のローマの勝利により、以後カルタゴの海上支配には衰退のきざしが出てくることになる。

戦場、北アフリカヘ移る

ローマにとっては、シチリアの領有もさることながら、カルタゴを完全に抑えるには、結局カルタゴの本拠に攻め入るほかはない、というので前256年アフリカ遠征軍が送られることになった。

カルタゴの市から東に遠望されるボン岬が上陸地点に選ばれた。総指揮官は執政官[コンシュル]のマンリウスであった。上陸は難なく成功した。というのは、カルタゴ側ではローマ軍の上陸はまったく予想されていなかったからである。ボン岬で農業を営んでいたカルタゴの金持ちたちは、あわてて逃げ帰る始末だった。ところが、ボン岬に上陸したローマ兵たちは、略奪に夢中になって、その目的であるカルタゴの制圧を忘れてしまっていた。

その間、総指揮官のマンリウスは本国へ、艦隊の増派の交渉をかねて帰国していた。ローマでは出先の軍指令官は共和国議会の承認なしには戦略を決定できない機構になっていたから、次の戦略を協議するためでもあった。

マンリウスの留守をあずかっていたレグルスは、前255年の春、独断で軍隊を動かし現在のチュニス市のところまで進出した。カルタゴでは上を下への大騒ぎとなった。

そのとき、ギリシア出身のクサンチポスという軍人がカルタゴの市内に滞在していた。何のために来ていたのか、はっきりしていないが、この男がスパルタ出身の傭兵を使ってローマ軍追い出しに一肌脱ぐことになった。彼は経験ゆたかな職業軍人だったのである。

レグルス将軍は、それまでの勝利に気がゆるんで、ローマから援軍の到着を待たずに勝手に兵を動かしたのだ。新しい相手がクサンチポスでなければ、あるいは勝利をおさめていたかも知れぬが、クサンチポスはそれまでの相手とは違っていた。兵員の数は両軍ともほぼ同数だったが、ローマ軍に馬が500頭だったのに比べて、カルタゴ軍には馬4000頭、それに象が100頭もいた。またカルタゴ側にはスパルタ人の傭兵のほか、クサンチポスが自ら訓練したカルタゴ市民兵がいた。備兵だけに頼って来ていたカルタゴが、すすんで市民の若者たちを外人であるクサンチポスに托したことは、カルタゴの要人たちが、この戦闘を重要と判断した証左であろう。

兵器としての象は、いわば現代の戦車[タンク]である。巨体と硬い皮とでローマ兵を踏み潰し前進すると、その横をすり抜けるようにカルタゴ騎兵が攻撃を加えたので、間もなく勝敗は決定した。15000名もいたローマ兵は潰滅状態となり、ボン岬の基地に辿りついたのは2000名だけだったという。レグルス将軍をはじめ500人が捕虜にされた。

生命拾いをしたローマ兵も同じ運命をたどった。救出にやって来た艦隊に乗組んで帰国の途についたものの、海上で暴風に逢い、250隻もあった船がことごとく難破したからである。このとき10万人もの水夫と兵士が溺死したと伝えられている。カルタゴに神風が吹いたということだろうか。

その後捕えられたレグルスは獄死したと伝えられている。

アフリカの国、カルタゴ

レグルスのローマ軍を撃退し終えたとしても、このとき、カルタゴにとっては歴史の重大な節目が来ていた。

というのは、カルタゴ直撃の失敗に懲りたローマは、まずシチリアを完全に自分のものにしようと決定したからである。こうして、シチリアにあったカルタゴの基地はことごとくローマの支配下に置かれることになった。

カルタゴの最も重要な基地パノルモス (パレルモ) は前254年の末に攻撃を受ける。要塞のあったドレパナもリリバエウム (マルサラ) も奪取される。その戦史の詳細は省略するが、要するにカルタゴは歴史の転換点にさしかかったということである。

シチリアを失ったとしても、まだ商権の基盤である北アフリカにある一連の基地は健在であるから西方との交易には支障はない。シチリアの西北にはまだサルディニアが残っており、北方のヨーロッパの南部にも勢力は残っている。だが、見通しは暗く、先行きの不安はつきまとう。

そこで、それまで関心のなかったアフリカの内陸部が関心の対象となってきた。それにアフリカの内陸部へ勢力の浸透をはかるという政策はカルタゴのブルジョア市民たちの望むところでもあった。大地主となって農産物の生産から富を求めることは、それまで海上の通商に賭けてきたカルタゴ商人にとっては、余り似つかわしいことではないものの、それでも魅力がないわけではない。

だが、北アフリカの原住民はカルタゴには従順ではなく、隙あらば叛乱を起そうと待ち構えているのだ。

そういう際に、シチリアで敗退して来た傭兵たちがカルタゴ市から遠い場所に移され集団キャンプの生活をはじめたのである。

備兵そむく

ローマとの長年の戦いで、さしものカルタゴの財政も危機に瀕していた。戦費をまかなうために、当時の金融界を牛耳っていたエジプトに融資を申し出たのも、そのためである。ところが、エジプト王プトレマイオスは2000タレントの借金申込みを拒絶したのである。エジプト王の口実は、交戦国の一方にカネを貸すわけには行かぬ、というものだった。だが、これは戦争の成り行きを見定めての決定だった。エジプト王は、ローマの側に賭けていたとみるべきであろう。というのは、第VII章で見る通リローマの海軍増強には技術援助さえ与えていたからである。

紀元前241年、戦いに疲れたカルタゴの長老たちは、シチリアを失ったという現実を前にして、ローマとの和平協定を結ぶことをやむなく認めざるを得なくなった。その条件としてシチリアの権益の放棄と3200タレントの賠償金が加わったのである。20年間の分割支払いだった。ローマはそのうちの1000タレントだけは即刻支払えと迫った。

そういうわけで、カルタゴ政府はシチリアで働いた備兵たちに、帰国後は遅滞なく払うと約束した給料の未払分を延期せざるを得なくなったのである。シチリア帰りの二万の傭兵たちの不満は爆発寸前に達していた。

備兵の出身はさまざまだった。イベリア半島出身のもの、ガリア人 (南フランス人)、リグリア人 (マルセイユ地方の住民)、バレアレス人のほか、史家ポリュビオスのいう「半ギリシア人」という浮浪者群もいるという寄せ集めであったが、そのなかで一番多かったのはアフリカ内陸部出身のリビア人であった。

シチリア派遣軍の隊長だったギスコという男が、動員解除のやっかいな仕事を任されていた。彼は、できるだけ輸送を遅らせ、カルタゴ政府に資金調達の余裕を与えようとした。また、できるだけ少ないカネで傭兵をそれぞれの故郷へ帰そうというわけで、なるたけノロノロと事を運んだ。そのうちにあきらめて帰るものも出るだろうと踏んだのである。

シチリアを引揚げた備兵たちは、カルタゴから200キロ近くも遠いシッカに集団キャンプをすることになった。しかし、この処置は誤算だった。北アフリカヘの領土拡張に熱心だったハンノという男が、このキャンプにやって来て給料の延べ払いを言い渡したのがきっかけで不満は一気に爆発した。ハンノが言い渡した説明が、言葉のちがう傭兵に翻訳されるあいだに誤解が大きくなったという話である。

リビア人傭兵のなかにマトオという男がいて、リビア傭兵を煽動した。これに同調したのがスペンディウスというイタリア出身の男だった。この男は南イタリアのカンパニア出身で、ローマの奴隷にされていたが逃亡してカルタゴの傭兵となっていた。フランス軍が現在でも持っている外人部隊の大先輩格だ。この男には帰るところがない。ローマヘ送り返されれば死刑になるはずだったから、ヤケ気味の捨て身になるのも当然だろう。この男がマトオと組んで叛乱の烽[のろし]を上げたのである。

この暴動を煽ったのが現地の住民だった。重い税金の徴収にかねて不満だったリビア人農民は、戦争のおかげでさまざまな難儀な目に逢っていた。ポリュビオスの記述を再現すると次のようになる。

「ほとんどのアフリカ人は一人のこらず傭兵に味方し、傭兵たちに大急ぎで物資や器材の提供をした。女たちでさえ、夫や父親が税金を払わなかったからといって捕えられてきたのを眼にしているので、ためらうことなく持っていた宝石を傭兵たちに差出して、役に立ててくれと申し出た。」

これらの寄進をカネに代えて、カルタゴから支払われるはずの給料の代りに兵士たちに分配したので傭兵たちの士気は上がった。

叛乱に加勢しようというリビア人の数は7万人にも達したという。ハンノはカルタゴ人の兵士と、一部の暴動に加担しなかった傭兵とをかき集めて叛乱軍の鎮圧に一時は成功するが、数をもって集まって来た民衆を蹴ちらすことは容易でなかったので、ハンノに代ってもっと優れた指揮官が必要と判断された。そこで白羽の矢が立ったのが、シチリアの戦闘で、ローマ軍をさんざん手こずらせて勇名を馳せたことのある歴戦の勇士ハミルカル・バルカだった。のちの英雄ハンニバルの父にあたる人である。

ハミルカルは戦略に長[た]けていて、分断作戦をもってリビア人民衆と傭兵とを壊走させることに成功した。当時カルタゴに隣接していたヌミディアの王ナヴァラスに娘をやるからといって味方に取りこみ、その応援を得て勝つことができた。叛乱者一万人を殺し4000人を捕虜にした。捕虜のうちカルタゴのために働くことを望むものとか、敵対を止めることを誓うものは釈放した。これで事件は一応落着したかにみえた。

フローベルの小説『サランボオ』は、ハミルカルの豪壮な邸宅の庭に、シチリアから引揚げて来た備兵たちが、もてなしの宴にあずかっている場面から始まっている。四層の大邸宅の最上階にはハミルカルの娘のサランボオが奴婢にかしずかれて住んでいる。だが、ハミルカルは、この場にはいない。彼はギリシアに走っているのである。

シチリアの戦場にいたとき、彼は陸兵を率いていたが、アエガテス沖合の海戦でカルタゴが大敗した結果、彼としては勝機十分ありと信じているのに、停戦せねばならなかったことに不満であった。しかし、本国政府の商人貴族の下では致し方なしとして、引揚げると、不満やる方なくギリシアヘ飛んでいたのである。

傭兵の乱で危機感におびえた軍と市民大衆はハミルカル・バルカの呼び戻しを決議して元老院のお偉方に迫った。ハミルカルは呼び戻されて叛乱鎮圧の指揮官となることを承諾させられたのだった。

地獄絵

フローベルはハミルカルの帰還のさまを、きらびやかな文章で次のように書いている。

「エシュモン神殿の頂上で、夜っぴて夜番をしていた月齢報告人は、トランペットで星辰の動きを告げるのが仕事だったが、ある朝のこと西方の海上に、ちょうど長い翼で羽ばたく鳥のようなものを認めた。

それは三段の櫂をつけた船だった。船首には彫刻した馬の像がつけられていた。陽が昇ってきた。月齢報告人は眼のまえに手をかざした。それから彼はラッパを握りしめて、カルタゴ中に鳴りひびけと、その青銅のひびきを高鳴らせた。

すべての家から人びとは外へ出た。その知らせを半信半疑で議論しながら外へ出た。防波堤は人だかりで埋められた。そしてようやくのことでハミルカルの三段櫂船をみとめたのである。

船は威風堂々と進んで来た、まっすぐに立てられた柱、マストいっぱいに帆を張って船は水泡を立てながら進んで来た。巨大な櫂は規則正しく水をはねていた。

岬のところを廻ると、風がやんだので帆が降ろされたが、水先案内の傍に帽子をかぶらない一人の男が立っているのが見えた。この人こそ彼[か]のハミルカル将軍だった。彼は胴のまわりにピカピカの鉄の薄板を着けていた。両耳からは長い真珠の首飾りが下がっていて、胸の上には黒いふさふさの髯が垂れていた。」

これがハミルカルのカルタゴ帰還の光景であるが、もちろん小説家フローベルの空想の光景である。

ハミルカルの奮闘で一旦片づいたかにみえた暴動は、まだ完全には鎮まってはいなかった。やがて息を吹き返して、マトオとスペンディウスの指揮のもとで、その数四万にふくれ上がり侮りがたい勢いを示していた。それに比べてカルタゴ軍は一万そこそこだったらしい。

そういう戦いのある日のこと、ハミルルカルはスペンディウスの率いる兵士たちを岩山のあいだの狭道に追いこんで、両方の出口を閉してしまった。行動の自由を奪われた叛乱軍は餓死に追いこまれる。この件[くだ]りのフローベルの描写はじつに凄惨をきわめる。仲間のものが死ぬと、戦友は争ってその屍肉にむらがり、屍肉を短刀で削りとっては食らうという有様だったと。

ハミルカルは、はじめのころの寛大な将軍であることをやめて、今や残忍きわまりない猛将に変貌している。スペンディウスの一味の10人を入質にとって、飢えにへとへとになっている残りのものは、許してやると言いながら、じつは象に踏み殺させる。

スペンディウスは殺され、マトオは捕らわれてカルタゴの街中を引き廻され、あらゆる屈辱をうけた上で殺される。こうして傭兵の叛乱はカルタゴ政府軍の勝利に終ることになるが、何としても暗い話である。フローベルの作り出したサランボオという美女は、ヌミディア王でカルタゴに味方したナヴァラスの花嫁となることを承諾させられるが、その晴れの式場でタニト神のマントに触れて死んでしまうことになっている。暗いオリエント風の結末をつけることによってフランスの小説家は読者にエキゾチックな感興を楽しませようとしたのであろう。

以上は古典史家の記述と小説とをまぜこぜにした「傭兵そむく」の荒筋である。

しかし、この叛乱の話を記録したローマ史家の記述にも、後年この歴史書に想を得て書いたフローベルの小説にも、オリエント風の奇異な凄惨さを誇張しているきらいがある。じっさいに起った事件というのは、もっと現実味のある散文的なものだったろうと私は思う。

[カルタゴ 第6回 終]