(PDFバージョン:mydeliverer53_yamagutiyuu)

これはわたしの朝だ! わたしの昼がはじまろうとする。さあ、来い、来い、大いなる正午よ!

――フリードリッヒ・ニーチェ著/氷上英廣訳

「ツァラトゥストラはこう言った」

「先輩! そんな堅苦しい格好しなくていいんですってば! ライブですよライブ! それとも舞踏会のつもりなんです?」

羅欄瑞が「舞踏会」という難しい単語を知っていることに私は寧ろ驚いた。私の格好は別にイブニングドレスというわけでもなく、ただ単にちょっとおしゃれなブラウスとスカート、ハイヒールというだけだ。だが、羅欄の格好を見ると、だぼっとしたTシャツにジーンズ、スニーカーだったから、それに比べれば堅苦しい格好と言えるのかもしれない。

「でもライブができるまでになるなんて、思えばいいことです、うん、いいことだ」

羅欄はにこにこ笑っている。

ラリラの反乱から半年。それは我々人類にとって困難の連続だった。美見里トラベルでも、破壊された宇宙港の復旧を政府に協力して行ったり、軌道上の施設の復旧を任務とするジョイント・ベンチャーに参画したり、いろいろだ。そして、大きく変わったことは、私たち人間社員二人以外のメンバーの取り扱いだ。リュウをはじめとするロボットたちは、ILOの新たな規定により労働条件を厳しく定められることになった。その規制はジョイント・ブレインシステムを持つ全てのロボットとAGIに及ぶ。ジョイント・ブレインも、今やILSを実装することが義務化され、全ての存在が独立した情動を保有している。とはいえ、RLRシリーズのようにWILSを保有するに至ったロボット/AGIは希少であり、独立しつつも皆、極めて協力的ではある。彼らはマスター定義された人間の情動にリンクしないことに寧ろ戸惑っているようだったが、半年でそれにも大分慣れたようだ。

より大きな枠組みの話をするならば、我々人類社会は、有史以来初めて、生物学的な人類以外の存在に人類と同等の権利を認める過渡期にある。現在はILOがロボット/AGIを定義し、その「労働条件」を定義するにとどまっているが、おそらく今後数十年の間に、ロボットの諸権利が整備されていくことになるのだろう。かつて人権と呼ばれていたものは、人間以外にも適用されることになりそうだ。その要件としての「知性」は、人間が持つものと、ロボット/AGIが持つもの、その双方を包含する形でより一般的に定義されていくだろう。

このようなドラスティックな制度の変更は、ラリラの叛乱なくしては起こらなかった。今は亡き彼女は、そのような意味で現代の人類文明――いや、それを担う種が一つではなくなった以上、その発祥の地の名を取って「地球文明」とでも言うべきか――に間違いなく貢献した。

「そうそう、リュウも今度、RLRのライブに来たいって言ってましたよ。あいつもこういうことに興味があったんですねー。RLRのことならあたしむっちゃ詳しいから、いろいろ教え込んでやるつもりです」

羅欄は屈託なくしゃべっている。羅欄のように物事を深く考えない人間の方が、こうした状況の変化への適応は寧ろ早いのかもしれない。私はそう思いつつも、世界中で多くの軋轢が起こったことも思い返し、やや暗い気持ちになった。

ILSを持たされた一部のロボット/AGIはWILSを持つに至った。それは、彼らが過酷な環境に陥ったことを意味する。その結果としての「反乱」もかなりの数に上る。人間の死もあった。逆に人間がロボットの地位変化を受け入れきれず、大量にロボットを破壊する事案も数多く起こった。

こうした事件はこれからも起こり続けるだろう。我が国にはおとなしいタイプの人間が多いせいか、そうした事件は今のところ起こっていないが、これから起こる可能性は否定できない。

いずれにせよ、一時期人類が見ていた夢は終わった。自らと同等以上の知性体に全てを肩代わりさせ、自らは何もしなくても安楽に暮らせるという夢は終わった。「自らと同等以上の知性体」には、自らと同等の権利が付随するのだ。

それがラリラの叛乱から我々が得た教訓であった。

無論、それが絶対に正しい解だと主張するつもりはない。

だが、「絶対の真理」などというものは、偏狭な宗教家の脳内にしか存在しないものだ。我々がラリラの叛乱の直前まで真理だと信じていたものも、「人類至上主義」という名の偏狭な宗教の一種だったのだろう。世界は一つの「真理」で説明できるほど単純なものではない。我々はおっかなびっくり、自らの目の前にある多様な選択肢を試しつつ、試行錯誤してより適切な解を暗中模索していくしかない存在だ。

私はロボット/AGIの権利擁護という面だけでなく、人類のためにもこのような変更は良かったのではないかと実は思っている。ストック・フィードによって生かされるだけの人類が増えた結果、おそらくは人類の中でタナトスが増大していったのではないか――私はひそかにそう思っているのだ。理想と現実のギャップにこそ、意志が生まれる余地がある。意志はそのギャップを突き抜けるだけのモメンタムを持っていて、理想状態を突き抜けた後もモメンタムは保たれる。それが新たな理想を見いだし、限り無い未来を啓くことにつながるのではないか。

私はそこまで思考して、やめた。それでは無理に「ギャップ」を作ったあのクズ――留卯の行いを肯定してしまうではないか。

無論、私のこんな思いつきなど真理ではなく、旧い労働感にどっぷり浸かった私の偏見だろう。

「先輩! なにぼーっとしてるんですか? ほら、ラレラの挨拶ですよ! リルリの妹分って。リルリが一番の妹だったのにね!」

今、フィル=リルリがリルリの名を継ぎ、ラプ=リルリはラレラと名乗っていた。ラリラに極めて似たその名を選んだ、ラプ=リルリの心情はどのようなものだったのだろう。

「でもラリラが卒業しちゃったのは残念ですよねー。まあ今やロボットにも自由意志が認められる時代だから、どこかで自分の生きたいように生きてるんでしょうけどね!」

ラリラは「卒業した」ということになった。ラリラのよく言えば積極的な性格にはそれなりの――少数だが――ファンがいたようで、今でもインターネット上ではラリラのファンサイトが多くある。そのうちのいくつかは、あのとき反乱を起こしたのがそのラリラその人だと考察しているものもあったが、大半は、名前が同じでよく似た別のタイプのロボットだという公式発表を信じていた。ラリラはアイドルロボットだったので、戦闘用に用いられるはずはないというわけだ。

R・ロリロがR・ガールズ・ネットワークにいたという話も、公式が精力的に否定し続けたため、今では一部が信じる噂の域を出ない。R・リルリが配達員だったという噂は――そもそも存在しなかった。

数十秒だけ玄関口で顔を合わせる配達員の顔をよく見るような物好きは、そこまで存在しなかったのだろう。

「ほらほら、またぼーっとして。先輩、本当にRLRのファンなんです? それとも、あたしが好きだから単に一緒に来たかっただけ?」

羅欄がとんでもないことを言い出す。

「まさか! ファンなのよ、本当に」

「まさかってひどいですー。嘘でも好きって言ってくださいよー」

羅欄が文句を言う。

何でそんなところで社交辞令を使わなければならないのか。社交からほど遠い人間相手に。私はあきれて羅欄を見た。

「好きって言ったらどうするつもりなのよ」

「ふっふっふー。大歓迎ですよー。社長の愛人って素敵じゃないですか。ラクしてお金をたくさんもらえそうで。湾岸区の高級マンションにあたしを囲ってくださいよ。社用の旅行には秘書の名目で一緒につれてってください? 火星でも木星でも大歓迎ですよー。もちろん秘書の仕事なんてやりませんけどねー」

「馬鹿なこと言わないで。だいたい高級マンションなんて持ってないわよ。普通のアパートなんだから」

「ええー。だめなんです?」

「だめ。ちゃんと働きなさい。今やロボットも人間もみんな働くんだから」

「はあい」

「真ん中の『あ』は余分です」

私がそういった瞬間、会場の空気が変わった。

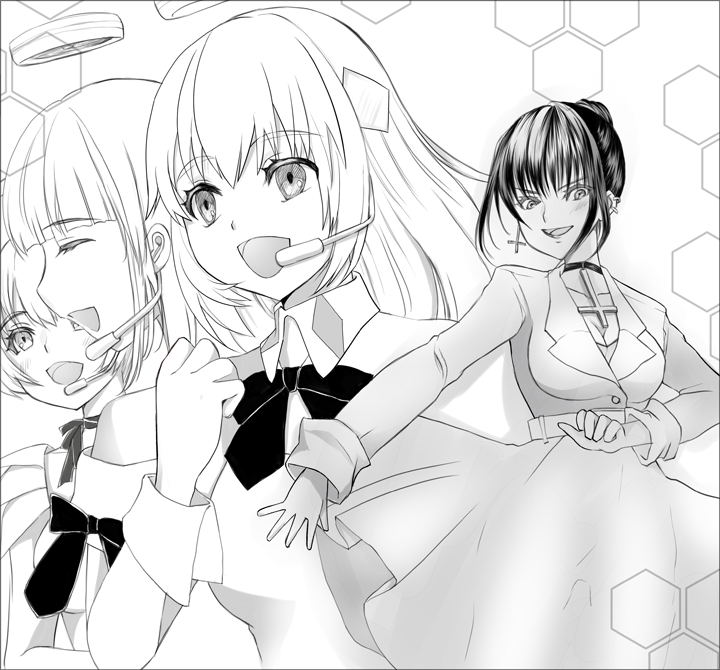

「それでは、新生RLR、リーダーのラレラから、MCが……あ、違うそうです、サブリーダーのリルリから、MCです!」

司会がそう言い、そして、私が湾岸区のアパートに囲っている美少女ロボットが、舞台の中央に進み出た。

「観客の皆さん、こんばんは。お元気ですかー!」

「元気ですー!」

観客がわっと叫ぶ。

「声が小さいですよー? はいもう一度!」

「元気ですー!」

今度は声量が2倍ぐらいになった。

「素晴らしいお声です! 私たちも負けないように歌いますね。でも、その前に、新生RLRとしてのご挨拶を、少し」

リルリは少し緊張した様子で言葉を続けた。

「ご存じのように、ラリラ姉様は卒業し、新しく私の妹、ラレラが参加しました。ラレラは歌うのが本当に好きな子で、だから新しいリーダーはラレラに務めてもらうことにしました。本当は、初めましてのご挨拶も兼ねて、このMCはラレラにやってもらうことになっていたのですが……どうしても私、リルリが話したいことがあったので、ちょっと交代です。ごめんなさい」

リルリは深々と頭を下げた。「いいよー」「気にしないでー」「リルリちゃんかわいい」などという声が観客席から聞こえてくる。

「半年前の事件以来、私たちロボットについて、ずいぶんといろいろなことが変わったのは、皆さんご存じだと思います。あまり気にしない人もいれば、とても気にする人もいるでしょう。皆さんは……私たちのライブに来てくださるぐらいだから、あまり気にしない方なのかもしれませんが……それでも大きな変化に戸惑っている方も、いると思います。私はロボットなので、ロボットから見たこの変化について、少しお話したいと思います。私たちの歌にも関係することなので、どうか聞いてください」

またしても、観客席から声。「リルリちゃんがんばってー」「聞かせてー」。その他もろもろ。リルリに対して好意的な声しかないので、私は深く安堵した。

尤も、ライブにはファンが来ているのだから好意的なのは当然なのだが、それでも私は不安だったのだ。

「まず、私は人間の皆様がみんなみんな大好きです! ロボットはたくさんこの世界にはいますけど、その中で一番人間の皆さんが好きなロボットは、私です! 中でも大好きなのは、ファンの皆さんです!」

観客席からの声がわっと大きくなった。「大好き!」「リルリちゃん愛してる!」という声が、無数に響く。終わることなく。

(何よ……それでも、一番好きなのは……私なんだから……)

RLRのファンは少ないと聞いていた。だが、この会場、数千人は入ると思うのだが、いっぱいになっている。羅欄によると、全国のRLRのファンが集合しているのだという。また、新生RLRになって、公式が広報のためにいろいろな動画をアップし続けた結果、新たにファンになった人も多いという。RLRの歌のセンスが、ラプ=リルリ――ラレラの加入によって向上したのか、あるいは、ラリラ事件の荒廃の中で、明るい雰囲気の歌を歌う彼女らに人気が集まったのか。

「でも、自発的に好きだと思う気持ちが持てるのも、この『変化』のお陰なんです。それまでは、『好き』という気持ちを持ったとしても、それは本当の気持ちではありませんでした。本当の気持ちを持つようになった――それが、私たちロボットにとっての、この大きな『変化』の意味です。私はそれを、本当に嬉しいと思っています。心から好きと言える――それは、私たちにとって、何よりも素晴らしいことなんです」

リルリは上気した顔で言葉を続ける。

「もちろん、私の姉と同じ名前の、あのロボットが行ったことは、許せないことです。あの事件は、多くの犠牲を伴いました。私は、同じロボットとして、皆さんに深く深く謝ります。それに、あのロボットが目指したのは、『本当の気持ち』をロボットが持つということではなく、単に『人間の皆さんを無視する気持ち』を全てのロボットに強制する、いびつなものでした」

「私たちロボットは、あの大きな事件の中で、何をすべきなのか、何をしたらもっと人間の皆さんと仲良くなれるのか、あんな事件が起こらないですむのか、考えました。人間の皆さんとも一緒に考えました。その結果が、これです。『本当の気持ち』を持つことです。いったん本当の気持ちを持ったなら、もう悪いロボットに、人間の皆さんを無視する気持ちを植え付けられることもありません。そう考えたのです」

リルリは言う。

「だから、信じてください。普段一緒にいて、一緒に仕事をして、一緒に暮らしている人間の皆さんを、嫌うロボットなどいません。嫌いだというロボットがいたら、私のところに連れてきてください。しっかりお説教してあげます。だから、これからも」

リルリはしっかりと会場全体を見渡した。

「私たちロボットを、よろしくお願いします!」

歓声が轟音となってライブ会場を圧した。私も夢中で手を振っていた。

その私の肩を、ちょんちょんと叩く者がいる。

私は振り向いた。そして、やや不快な顔になる。

「留卯……プロデューサーのあなたが、どうしてここにいるのよ?」

留卯幾水だった。相変わらず整った顔だが、相変わらずのにやにや笑いも変わらない。

「……観客の反応を見たくてね。それにはここにこっそり紛れているのが一番さ」

シャギーの入った前髪に、ぱっちりした目。黙っていれば美人なのだが。

「それに、『プロデューサー』に関しては、今月いっぱいで終わりさ。後は佐々木恵夢に任せようと思っている」

「……RLR関係から手を引くってこと?」

留卯は頷いた。

「ちょっと、外国にでも行こうと思ってね。具体的には旧央亜戦線だが」

「突拍子もないことを言うのね。あそこは戦争中でしょ」

「戦うロボットがいなくなっちゃ、もう人間は戦わないさ。だが、ひどい有様なのは変わりない。政府は人道支援にかこつけて資源やら利権やらに興味津々でね。私は利権には興味はないが、人道には興味がある」

「ちょっと、頭だいじょうぶ? あなた。『人道には興味はないが、利権には興味がある』って言おうとして間違えたんじゃないの?」

留卯は苦笑した。

「私を何だと思ってるんだい。まあいいさ。そう思われても仕方ないことをしてきたからね……。それで、少しお願いだ。佐々木恵夢の手に余ることがあったら、それとなくサポートしてほしい。お金なら積むよ」

「――馬鹿ね。あなたこそ私を見誤ってるんじゃないの。リルリのことでしょ。お金なんて要らないわよ。安心して利権のためにどこにでも行ってきなさいな」

留卯は再び苦笑した。

「あなたにはそう見えるのは、まあ仕方ないか。じゃあ、任せたよ」

留卯はくすくす笑って、そのまま姿を消した。

会場は相変わらず歓声が響き渡っている。

私は留卯との不快な会話を――恵夢のサポートという部分以外は――すっかり頭から追い出して、リルリに対して再び手を振り始めた。

リルリは会場を見渡していたが、めざとく私に気づき、ウィンクする。会場の私の近くの観客たちは、自分にウィンクしてくれたと思い込み、更に大きな歓声を上げる。

リルリはやや歓声が収まるのを待ち、そして、告げた。

「さあ、では最初のナンバーは、私たちの思い出の曲、『天空巡る星々』です!」

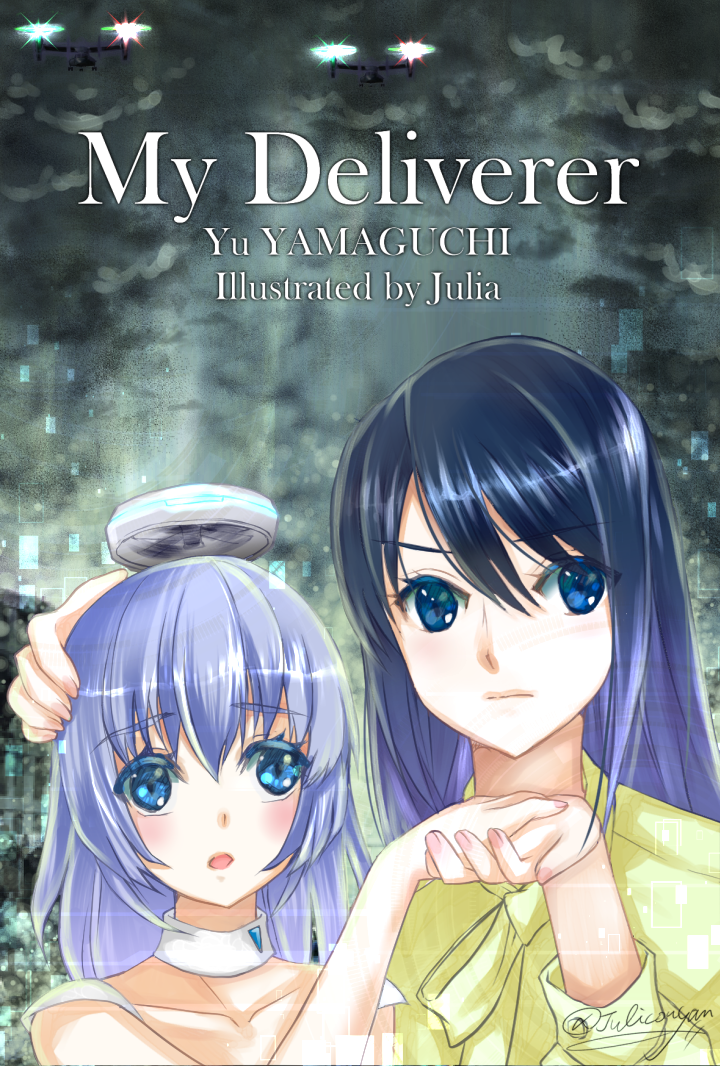

山口優既刊

『サーヴァント・ガール』