(PDFバージョン:12kyuu12_ootatadasi)

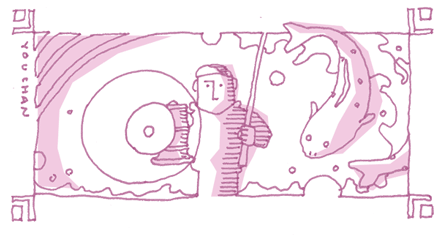

案内された漁場は、生臭い風が吹く真っ暗な海だった。

「ここで本当に釣れるんですか」

思わずそう訊いてしまった。

「釣れますよ」

案内人の笑みが、釣り舟に吊るしたアセチレン灯のオレンジ色の光に浮かぶ。

「ここは本当の穴場です。たくさん釣れます」

彼の英語は私のそれより拙かった。それでもなんとか意味は理解できる。

それならば、と仕掛けを用意した。竿も針も自前のものでないのが残念だが、出張先まで釣り道具を持っていくわけにもいかなかった。ただ仕事を済ませて帰国するまでに時間が空いたら、必ず釣りをしようと決めていた。学生の頃に開高健のエッセイを読んで以来、ずっと海外で釣りをすることに憧れていた。今やっと、その夢が果たせるのだ。

釣り糸を海に投げた。凪いだ海面に一瞬波紋が広がり、すぐに消える。

そのまま待つことしばし、程なく竿に反応があった。

一気に引く。釣り針の先にかかっていたのは、五十センチほどの長い魚だった。

船の上に引き上げると、ぬめりとした体がのたうった。銀色で、ところどころに赤い斑点が浮いている。正直、あまり見栄えのいい魚ではない。

「これは何ですか」

と訊くと、案内人は何か言った。現地語なので聞き取れない。

「美味しいですよ」

それだけは理解できた。食べられる魚らしい。

餌を付けなおして、再度竿を振る。今度も待つことなく反応があった。

釣れたのは、同じ魚だった。

「美味しいですよ」

案内人は、同じことを言った。そして付け加えた。

「今年は、この魚がたくさん取れます。なぜだかわかりますか」

「さあ」

私は首を捻ってみせた。案内人は得意気な表情で、

「春にたくさん雨が降って、洪水になったからです」

と言う。

「どうして洪水になると、この魚がたくさん取れるのですか」

「山から水が溢れ出て、村を襲いました。たくさんのひとが、溺れて死にました。死体は川から海に流れていきました。そして、ここに来ました。だから魚は、増えました」

話の繋がりが、よくわからなかった。

「どうして死体が流れてくると魚が……」

はっ、とした。

「……つまり、この魚は死体を食った?」

「山で洪水になると、海で漁師が喜びます。昔から、そうです」

私は舟底で蠢く魚を見た。ひどく気分が悪かった。

「この魚だけではありません。他の魚も、蟹も、海老も、この海に住む生き物はみんな、人間の味を知ってます。美味しいですよ」

美味しいですよ、という言葉が別の意味に聞こえた。

「あまり気持ちのいい話ではありませんね。私は帰りたくなりました。舟を戻してください」

そう言ったが、案内人は動こうとしなかった。

「私の言葉、聞こえていますか」

「はい、聞こえています。あなたは疑似餌を使って釣りをしたことがありますか」

突然、妙な質問をされた。

「疑似餌? いや、ルアーフィッシングはしたことが……それがどうかしましたか」

「とても楽しいですよ。釣りの中で一番楽しいです」

案内人は言った。

「釣られる者は、最後まで疑似餌を本物だと信じています。うまく騙せることが、楽しいです。あなたのように」

「私の? それはどういう――」

聞き返したときだった。案内人の体が、突然破裂した。

いや、それまで案内人の姿でいた者たちが、一斉に元の姿に戻ったのだ。それはぬめりとした体を輝かせながら、次々と海へ落ちていった。

気が付くと、私は腰を抜かしてへたり込んでいた。残されたのは、私ひとり。先程釣った二尾の魚の姿も、なかった。

凪いだ真っ暗な海に、取り残された。生臭い風は、体にまとわりつく。

「お……おい、どういうことだ? どうしたんだ? おい……」

呼びかけても、返事はない。

奇妙な音が聞こえた。低く響く、軋むような音だ。

それは四方八方から私を包み込んだ。

まるで、何かの中に放り込まれたような……。

まさか。

舟に掛けてあるアセチレン灯を頭上にかざした。そして、悲鳴をあげた。

そこにあるのは夜空ではなかった。血管の浮き出た、分厚い膜だったのだ。

つまり、私はもう……。

膜が震えた。あの音が聞こえた。そして私を舟ごと、消化しにかかった。

太田忠司既刊

『星町の物語

奇妙で不思議な40の風景』